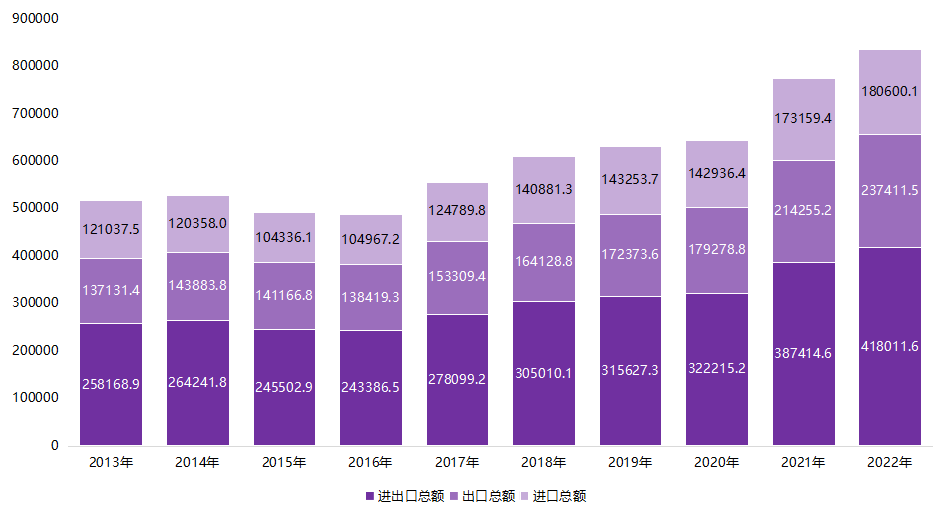

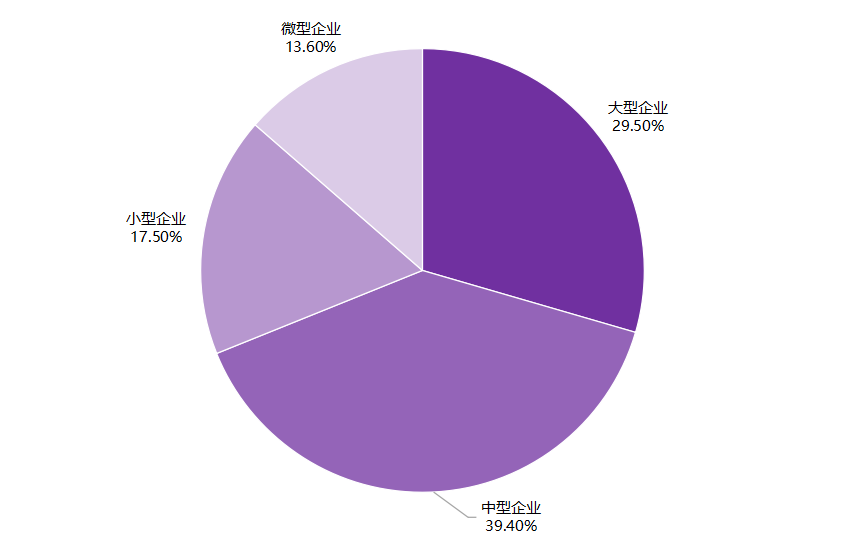

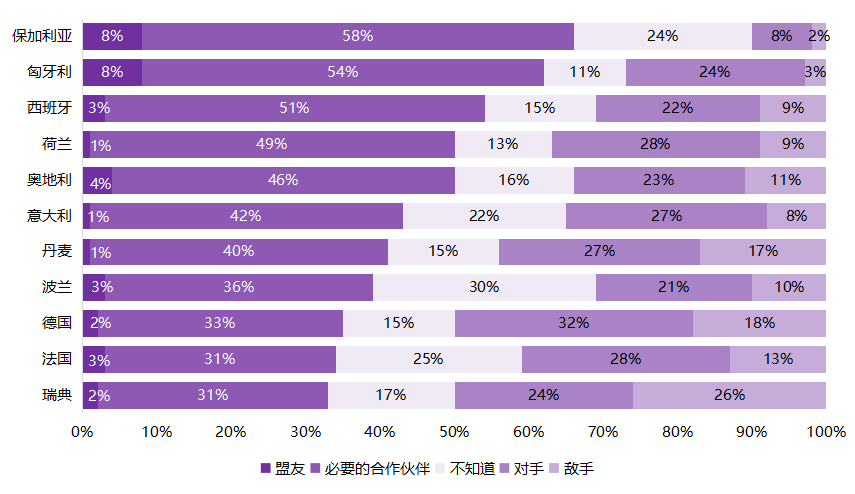

中国企业出海迎来全新的时代。 根据商务部数据,中国的4842万家企业中,出海企业仅56.75万家,占比1.2%,绝大多数的中国企业尚未“出海”。而在2023年4月,国务院印发的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》提出要加快对外贸易创新发展,中国企业出海已成为时代发展的必然趋势。 随着全球化进程的加速,越来越多的中国企业开始关注国际市场,不断寻求海外拓展机会。然而,企业在追求市场份额和利润的同时,也正在面对一系列挑战,其中最为关键的便是法律风险。由于不同国家的法律规定存在差异,外加政治、经济、文化、宗教等多方面因素的影响,企业出海面临潜在法律风险的可能性增大。因此,企业在出海过程中需要充分了解目标市场的法律环境,采取有效的法律风险防范措施,以确保稳定发展。 12月8日,安杰世泽律师事务所联合律新社、威科先行、法盟、上海星动力科创空间、中欧上海智能制造校友、中欧汽车产业校友以及中欧陆家嘴黄浦校友,举办“企业出海风险防控实务系列沙龙-欧美篇”。从律师和企业的不同视角,解读企业在出海过程中可能面临的潜在风险及应对之道。 01 在经济全球化背景下,企业全球化成为时代发展的潮流,出海也因此成为企业业务拓展、布局的“必选项”。 宏观层面,当前世界经济复苏乏力,全球贸易投资放缓,加之保护主义和地缘政治风险上升等因素,虽然会直接影响到对外贸易,但中国因具有良好的产业体系和完备的生产能力,经济发展仍保持长期向好的基本局面。 国家统计局的数据显示,2022年中国货物贸易进出口总值达42.07万亿元,在2021年高基数基础上继续保持稳定增长。尽管面临着全球需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,中国外贸进出口依旧展现出较强的韧性,助力中国外贸实现新突破,增强企业出海信心。 聚焦企业层面,艾媒咨询在2023年发布的调研数据显示,分别有29.5%、19.9%的大型企业已实施出海或有出海计划,有28.9%的小型企业有布局出海的计划。在已实施出海布局的企业中,中、小、微企业的占比分别为39.4%、17.5%和13.6%。 图2:中国出海企业规模分布 数据来源:艾媒咨询 从更深层次而言,一个国家拥有越多的跨国公司,在海外的投资规模就越大。这不仅有利于国内的产业升级和现代服务业占比的提升,还将有助于中国经济向进口促进型转变。试想,如果未来有更多国内企业“走出去”,中国将有望在供应链和技术链上快速攀爬,在国内形成更多的附加值产业,尤其是服务业。这样中国就会变成一个相比出口更加依靠进口的国家,人民币就会有条件成为国际货币。[1] 02 中国企业出海在侧重点上经历了明显的变化。 早期中国企业出海,主要通过并购国外企业的方式,目标企业主要以欧洲和美国的奢侈品、地产、金融企业为主。尤其在2014—2017年期间,国内企业积累了丰富资金,由此出现大量海外并购案例,并购目的也各不相同。 近年来,随着政治环境、经济环境、商业环境等都发生了巨大变化,“制裁”一词屡被提及。根据欧洲外交关系协会(ECFR)的调查数据,从整体来看,相比于西欧国家,东欧国家对中国的态度更加友好,这对中国企业出海的目标市场选择也提供了一定的参考价值。 图3:欧洲不同国家对中国的看法 数据来源:欧洲外交关系协会(ECFR) 中国企业在出海过程中,越来越多地涉及供应链合规、供应链可持续性、贸易合规以及经济制裁等问题。因此,在当前中国企业出海的过程中,如何应对这些问题成了头等大事。 蔚来集团副总裁兼全球总法律顾问高岗在分享中提到,如果企业达到一定的体量,产品达到一定的复杂程度,并且与海外的触点达到一定数量时,所面临的公司治理和合规问题就会相当复杂,涵盖众多领域。高岗结合自身的经历分享了中国企业近十余年全球化的几个阶段和分别面临的挑战,提到当前阶段更需要企业将整体的公司治理和合规提到相当高的高度。学习和不断掌握全球化中的“国际语言”是一件需要持续努力的事。 03 尽管中国企业出海所面临的主要问题发生了改变,但无论环境如何变化,中国企业在出海时最常用的方式还是通过投资并购迅速“进军”目标市场。对企业来说,交割是一家企业收购的开始。原因在于从交割完成起,被收购方就会成为收购方的一部分,两方整合的好坏直接决定了收购方的成本能否收回,所以在此过程当中就会遇到很多问题。 安杰世泽律师事务所合伙人潘维力在分享中表示,对于中国企业来说,相比于境内收购,境外收购存在三个显而易见的区别: 首先是ODI审批。企业需要在国内与多个政府部门沟通,才能拿到所有相关审批。 其次是目的地审批和反垄断审批问题等。在境外投资时,目的地国可能存在行业相关或国家安全相关的审查,规模较大的境外收购还会碰到反垄断问题。 最后是语言障碍。企业出海时不可避免会与海外律师有所接触,在彼此沟通的过程中,语言障碍就会成为令多数企业头疼的问题。 但相较于这些明显的区别,潘维力还结合自身的工作经历,总结出实务中真正存在的三个难点: 一是信任问题。在中国企业收购海外企业的过程中,无论是中方还是外方,对于对方提出的条件都存在疑问,试图找出对方所提出的条件背后隐藏了哪些意图和目的。这种以互不信任为前提的谈判无形中增加了大量交易成本。而在欧美企业的相互并购中,这种不信任的交易成本相对较低。 二是对标的企业真正了解的问题。在进行境外收购时,由于历史、文化、制度等差异,许多交易在法律流程上完全合规,但标的企业可能存在诸多潜在风险,这些风险对企业日后的战略决策、运营等方面都有可能带来一定的阻力。因此,在收购前不仅需要对标的企业做法律、财务等层面上的审查,还需要对其运营、人员构成等方面做充分调查和了解,这也能避免企业在日后的经营中出现不必要的麻烦。 三是整合的负责人选参与收购交易过程的问题。并购完成只是企业出海的第一步,如何在之后的日常运营中持续为企业带来经济效益才是衡量并购成败的重要指标,而负责整合的人员如果能在收购交易中担任重要角色,可以很大程度提升整合的成功率。 针对上述问题,高岗表示,相对于并购操作本身,后续运营整合的难度要大得多。选择国际化管理人才也并非易事。他认为,对于被收购企业管理人员的选择问题,如果原始管理层整体表现尚可,企业运营也没有出现问题,在特定市场状态下,该管理层或许是最佳选择;从企业发展角度而言,期待简单通过更换一个管理者就有能力建立起全新的管理、运营体系的方式并非没有风险,务实审慎、循序渐进才是通常的发展逻辑。 04 中国企业出海,最终的目标都是要成为一家成功的跨国企业。就像海外跨国企业的全球化过程一样,都需要通过建立风控体系来确保企业在当地尽可能规避潜在风险。而风控体系一旦建立,就需要在日常运行过程中不断优化、衍生,逐步完成更新换代,进而投入也会随之加大。但在优化的过程中也可能产生各种新的问题,导致风控体系偏离其最初的目的。因此,跨国企业如何构建风控体系,确保其能稳定运转,也是中国企业出海时面临的一大挑战。 德国博世集团亚太区法律副总裁杜戈立从欧美企业的视角,分享了跨国企业在建立风控体系的过程中需要注意的三点问题: 一是企业出海之后,风控体系会发生哪些变化?杜戈立以数据合规为例提出,在数据合规、网络安全等问题上是否有足够完善的管理体系,与企业性质(中国企业/外国企业)并没有太大的关系,更多的则是企业所面对的监管环境以及监管要求。当企业的风控体系发展以后,企业内部的风控人员,无论是法律、合规还是税务等方面,都会逐渐成为一种较强的制约力量。 二是建立风控体系之后,还需要关注哪些方面?风控体系建立之后会慢慢衍生出很多相关制度,在经过一段时间的运行之后,容易变得僵化。同时,还会引发一些新问题,比如大家只知道要遵守该制度,但并不真正关心对风险的识别。因此,建立风控制度后,企业还需要不停地审视、关注该风控制度是否覆盖了当前最重要的某些风险。 三是建立风控体系之后,风控负责人最重要的相关工作有哪些?过去几年发生的很多监管事件表明,企业在建立风控制度之后还存在诸多盲点。因此对于风控负责人来说,最重要的工作不仅是确保目前风控机制的有效执行,更重要的是持续关注、警惕部分环节可能存在的新风险。 05 尽管企业建立了完备的合规、风控体系,但在出海过程中,仍难以避免出现纠纷。对企业来说,在纠纷发生前如何设计争议解决条款,纠纷发生后如何搭建律师团队,以及在境外的仲裁和诉讼程序中需要注意哪些问题等,都是值得关注的细节。 “争议解决条款”一般又被称为“午夜条款”,因为这是最容易被商事主体忽略的条款,往往是在前期谈判进入非常疲惫的状态时才会被提及的终极条款,因此会蕴含很多未来争议解决过程中的潜在风险。安杰世泽律师事务所合伙人万佳表示,争议解决条款首先需要包含争议解决方式的选择。如果选择通过诉讼方式解决,则需要进一步明确管辖法院以及该解决方式是否具备排他性;如果选择通过仲裁方式解决,则需要明确仲裁机构、仲裁国家以及仲裁语言等。而对比诉讼,仲裁的可执行性通常更高,强制执行的成功率也更高。 在搭建律师团队时,万佳以英国为例,分享了中国律师和境外律师相互配合的处理模式。之所以如此选择,是因为单纯找境外律师往往会导致案件失控,这种失控可能是基于语言的不通畅,或是文化上的不理解,抑或是单纯对于当地司法环境甚至仲裁语境的不熟悉,由此产生很多误解。因此,由中国律师作为中间人,在及时汇报案件进展的同时负责协调企业与境外律师,消除由文化以及司法体系上的不理解所导致的误会将更具有实操性。 在境外仲裁和诉讼中,企业及代理律师也需要注意国内与国际上侧重点的不同。无论是仲裁还是诉讼,国内与国际最主要的区别就在于证据。国内更重视书证,由各方提交证据材料,然后代理律师在庭上进行举证,再由对方进行质证。而在国际上则更重视言辞证据,更多地需要各方提供专家证人、事实证人,再通过双方律师的直接发问以及对方律师的交叉盘问来还原案件全貌,该环节几乎占据了整个过程80%的时间。 此外,国内的证据规则是“谁主张,谁举证”,而国外的证据规则则涉及“证据开示”制度。这也将会导致在国际仲裁及诉讼过程中,无论双方掌握的证据是否对自己有利,都需要进行披露。因此在境外仲裁或诉讼的过程中,证据开示环节往往需要消耗大量时间。 在境外诉讼中,中国企业面临的诉讼类型也逐渐多样化,在送达方式的效力上也需要特别注意。而在收到诉讼文书之后,企业也需要寻求专业建议,确定该诉讼文书送达的效力,同时确定最佳的争议解决方案,理解适应境外法律环境,并利用相关规则来保护自身权益。 本次出海沙龙还安排了圆桌分享环节,菜鸟网络总法律顾问姚兰、蔚来集团副总裁兼全球总法律顾问高岗、德国博世集团亚太区法律副总裁杜戈立和安杰律师事务所合伙人潘维力一起,回答了到场嘉宾与海外投资合规相关的各个问题,近一个小时的问答环节气氛非常热烈。 06 中国是1990年代开始的这一轮全球化大周期中最大的受益者和贡献者。30年间,美国制造业增加值占全球比例从1990年的22%降至2021年的17%,而同一时期,中国制造业增加值占比从不到5%上升至26%。中国接替美国成为世界工厂,这是中美关系的蜜月期,也是全球化的黄金时代。[2] 然而,超级全球化也给美国带来了严重的社会问题。跨国企业与金融机构的高层获得了大部分利润,而本土的生产性就业岗位逐渐减少,导致大量中下层民众的利益受到损害。 与此同时,中国也不满足于一直处于价值链的底部。为了实现产业升级并跨越“中等收入陷阱”,中国正积极通过技术研发和品牌建设等多重方式持续努力。对于中国来说,无论全球化如何重构,参与全球化进程都至关重要。因此,中国必须更加积极地参与全球化,并尝试创造一套新的全球化模式,为新时代下中国企业的全球化发展注入新动能。 # 参考文章 # 上下滑动查看