说起上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、上海律师协会刑事专业委员会委员洪流律师,相信律新社的读者们并不陌生,他经常以特约撰稿人的身份在律新社的文章里与大家相见。

这位内敛、稳重的刑辩律师有其独特的一面:不仅案子办得好文章也写得好!他经常针砭时弊直击社会法律热点,也关注法律人的工作和生活。《林森浩被核准死刑,是“体制外审判”的胜利吗?》、《富商被胁迫杀人,罪与非罪的N种可能》、《还好意思喊苦?看看律师年底有多忙吧!》......这些都是他为律新社读者带来的文章。浸润法律事务多年,洪流律师对于法律及当前中国法治的理解独到而深刻。

“爱写”的刑辩律师洪流还是《新民周刊》的专栏作者,也曾先后在核心刊物及报纸上发表数十篇论文。在为《新民周刊》撰写专栏的过程中,资深媒体人、著名记者胡展奋曾多次建议洪流律师把这几年发表的文章汇集起来专门出书。在胡展奋记者的鼓励和支持下,2016年1月,洪流律师的新书《法眼》正式出炉!

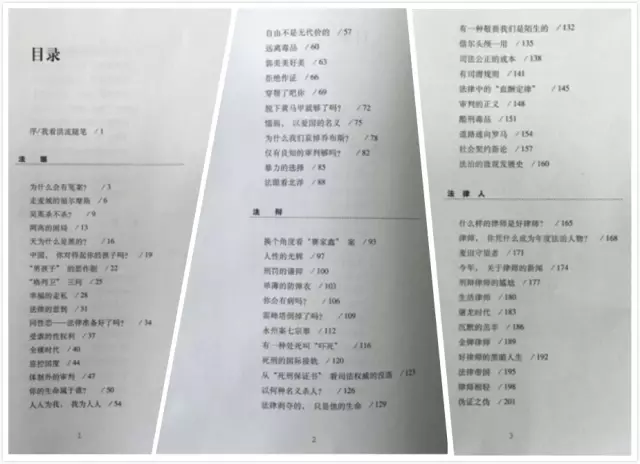

该书分为法眼、法辩、法律人三个章节,大部分文章是随笔汇编,主要针对即时发生的热点事件,以及一些社会热点问题,或者大众关心的法律问题,从法律的角度予以阐释。比如:“为什么总有那么多的冤案?”、“天为什么是黑的?”、“你的生命属于谁?为什么我们哀悼乔布斯?”、“同性恋——法律准备好了吗?”等等。在撰写这些文章时,洪流律师尽量摒弃自己作为律师的角色,从一个中立的法律人的视角去分析、解剖相关问题和事件。

作为一个律师,洪流律师还花了大量笔墨书写还原律师的真实生活和工作。比如“什么样的律师才是好律师?”、“律师,你凭什么成为年度法治人物”、“生活律师”、“律师的黑暗人生”等等。

“这本书其实也非常适合以后有志于律师行业的法学院同学阅读,他们在这本书中可以了解到不少关于律师的工作和生活。”洪流律师在接受律新社采访时说。

此外,作为一位前法官,洪流律师对法官职业有一种亲切的认同感,所以,在他的文章中,除了关注律师本身以外,也聚焦法官职业。

那么,《法眼》一书背后有何精彩故事?刑辩律师如何看待中国法治?律师的真实工作和生活是什么样的?通过该书,洪流律师想向读者传递哪些信息?为此,律新社专访了洪流律师。

洪流律师毕业于北京大学法学院,法学硕士。曾在人民法院工作,后转行当律师,现为上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人,上海律师协会刑事委员会委员。

PS:有送书活动哦!参与方式详见下文。彩蛋在后面哦!!!!

专访内容

律新社:恭喜洪律新书正式出版!这是洪律首次出书么?本次出书的初衷是什么?

洪流律师:这是我第一次出书。本书绝大部分是我过去几年为《新民周刊》“律师法眼”专栏写的随笔汇编,这些文章,主要是针对即时发生的热点事件,以及一些社会热点问题,或者大众关心的法律问题,从法律的角度予以阐释。在撰写这些文章时,我尽量摒弃自己作为律师的角色,尽量从一个中立的法律人的视角去分析、解剖相关问题和事件。

就很多热点事件和案件而言,如果要从法律专业的角度去剖析,的确是相当复杂的,但是无论再复杂的案件和事件,最终只会有一个结果,而这样的结果,其实是多方合力形成的。这当中,法律的力量并不是万能的,或者说,法律的力量其实是有限的,但是普通的民众意识不到这一点,也意识不到法律的复杂性和结果的单一性。有的时候,专业的法律人和普通的民众对于法律的认识是不一样的,好比我们说一个人能喝酒,“能喝酒”在这里要表达的,到底是能喝一斤还是半斤,可能法律人和民众的起点就不一样。法律人严谨的法律意识和普通民众朴素的法律意识在很多时候甚至会形成冲突,给法律人造成困扰。所以在本书中,我在不少文章中都试图去梳理形成这种冲突的原因,并试图寻求解决的方案。

作为一个律师,我的很多文章都是在写律师的各种生活和工作。这本书其实也非常适合以后有志于律师行业的法学院同学阅读,他们在这本书中可以了解到不少关于律师的工作和生活的东西。做律师的辛酸和艰难,没有十年以上的经历,是没有资格去随便开口的。当然有了十年以上的经历,也会有很大的收获,除非你人真的很笨或者很懒,或者兼而有之。

我以前做过法官,我其实是很热爱法官这个职业的,但后来基于生计以及其他方面的原因,我转行做了律师。但即便做了律师,当我在执业生涯中和法官打交道时,我内心里还是有一种非常亲切的认同感,我想这种感觉是很多没做过法官的律师感觉不到的。这也是为什么除了关注律师本身以外,我的很多文章都把焦点放在了法官身上。客观地说,中国的法官其实是很辛苦的一个法律人群体,他们真的是吃着草挤着奶,忍受着各种压力和委屈,还经常在各个方面都不讨好。

律新社:出书前期您都做了哪些准备?在筹备出书过程中,哪些困难和感动让您印象深刻?

洪流律师:出书前主要是将过去几年的文章汇集起来再行修订,有几篇文章现在回过头去看实在不满意就舍弃了,对一些比较早的文章,针对文章里提及事件新的变化予以注释。修订这些文章倒没什么技术上的困难,主要是需要花时间。在这个过程中,很感谢我们工作组的黄海诺律师和苏琬律师,他们给了我很大的帮助,让我可以腾出更多的时间去做业务。

律新社:为何将此书取名《法眼》?

洪流律师:这本书之所以取名《法眼》,还得从2006年说起。那时我们事务所开始做自己的小刊物,每季度出一本,这个事情当时是我负责。当时为了给杂志取名,我也是想了很久,后来查了字典,决定用“法眼”这个词,“法眼”这个词,本来是出于佛教用语,在佛教里,法眼是五眼里面的一个仅次于佛眼的层次。据《茶香室三钞•佛肉眼见四十里》:“佛氏五眼:一曰肉眼,二曰天眼,三曰慧眼,四曰法眼,五曰佛眼。”在法眼层次的人们,同时具有天眼和慧眼的功能,不仅仅能够看见事实,也能看清其来龙去脉,同时本身的能量够大,还能够介入事物的根本结构里面,去造成事实的改变。另一方面,我觉得“法眼”这个词也可以用来表达我们法律人看待事物的层次,所以当时就选了“法眼”这个词。这个词一直用来做我们刊物的名字,直到一年多前停刊。后来在为《新民周刊》做专栏时,又将这个词沿袭下去了。在出版这本书时,我仍然喜欢“法眼”这个词,所以就再次借用了它。

律新社:您眼中的中国法治是什么样的?通过这本书,您想向读者传递哪些信息?

洪流律师:在我看来,中国法治的现代化是一个很迅速同时也是很艰难的过程。如果从上世纪80年代初开始,也不过三十多年的时间,用这三十多年的时间,我们的法治现代化走过了西方一两百年走过的路。从规模和框架上看,我们的法治已经和西方不分伯仲,但是如果深入到法治的核心层面,我们的法治与西方的法治还相差很远,这种距离不是时间和空间的距离,而是理念和体制的距离。要让中国的法治真正现代化,需要我们大家的努力。上街游行、到相关部门门前抗议、通过媒体发声是一种努力;就某一个案件暴露出的问题对法律条款进行修改是一种努力;通过媒体和教育体制,将更多的法律意识传播开来,让平等、自由和民主的观念植入民众的意识土壤,也是一种努力。我相信,只要大家都努力了,中国的法治现代化就有希望。当这个社会百分之九十以上的人都相信平等、自由和民主时,任何反对法治的人和事都只是螳臂当车。

律新社:法律人离不开“写”,但真正“能写”和“爱写”的律师不多,您以前就很爱写吗?

洪流律师:我以前考大学时,本来是不喜欢法律的,我原来喜欢文学,后来阴差阳错被学校法律系抢档案学了法律。我只是爱写,要说能写还真谈不上。论到文字的功底,也只能说尽量不要写错别字,不要有太多的语法错误而已。谈到文章的文艺性,我身边有很多搞文字的朋友,我这些文章都不敢给人家看的;要谈到文章的法律性,我又不敢给我的搞法律的导师和同学看。我北大的导师王世洲教授在学校时对我的论文就曾嗤之以鼻。

法律人的文字与其他作家的文字相比,我想,法律人的文字会更多一些严谨,更注意推导和因果关系,可能在艺术性上就要差一点。但其实很多法律大家,他们的文字也非常优美,他们要搞点文学的东西也会获奖。比如北大朱苏力老师的文字就非常优美,是我们晚辈望尘莫及的。

律新社:作为一位刑辩律师,您如何看待当前刑辩环境?刑辩律师的机遇和挑战是什么?

洪流律师:当前的刑辩环境,比起以前的确有很大进步,但在某些方面却更恶劣了。就刑辩律师来说,如何在当前的环境里坚持自己的梦想,在艰难的行程中保持自己的方向,这是一种挑战。另一方面,我始终相信那句老话:前途是光明的,道路是曲折的。如果再套用一句更老的话,那就是“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,希望这也可以和有志于刑辩的同道中人共勉。

送书活动如果你是一名法律人,如果你是律新社的忠实fans,如果你想了解关于《法眼》更多精彩内容,请搜索微信公众号“律新社”留言:《法眼》+单位+姓名+手机我们将会按照顺序抽取前20位读者进行免费赠送!不是每一次机会都来得那么刚好!律新社祝你幸运!等你来领取哦!