最后一日,压轴巨献。

回顾2020,变革的暗潮搅动各行各业,全球面临百年未有之大变局。而对新兴法律服务业而言,我们更乐于发现未知、追逐风口,从“变”中挖掘机遇!

科技创新和法治护航是提升综合国力和国家治理能力现代化水平的关键力量。作为二者的融合,新兴法律服务业任重道远,如何用科技和组织创新模式推动新时代的法律服务,建立更加高效的数字法治社会,要求我们全行业去持续求索与追寻。

12月31日,由华东政法大学主办,华东政法大学“互联网+法律”大数据平台、律新社承办的“中国法律服务业新基建探索”主题论坛暨《2020中国新兴法律服务业发展报告》发布会在华东政法大学举行。

回望过去的2020年,司法领域的法律科创成果都有哪些?法律服务新基建是如何赋能中国律师业的?新兴法律服务业还有哪些创新多元模式?《2020中国新兴法律服务业发展报告》通过分析法律服务新基建的发展情况,结合各位专家领导在论坛上激荡的思潮,共同探索中国法律服务业新基建的未来。在党中央的密集部署之下,新基建正炙手可热,是2020年的新一轮风口。

3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,强调“要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。4月1日,习近平总书记在浙江考察时强调:“要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业,大力推进科技创新,着力壮大新增长点、形成发展新动能。”伴随新冠疫情“黑天鹅”突袭,互联网法院、庭审直播、律所“云办公”、在线纠纷解决、云法宣等数字建设全面增速,新基建正逐步成为法律圈的刚需,与此同时,新兴法律服务组织不断升级运营模式,从技术到组织,形成全面提效服务网络。在此背景下,由华东政法大学中国法律服务产业研究中心与律新社共同出品的《2020中国新兴法律服务业发展报告》以法律服务新基建作为调研切入点,持续聚焦新兴法律服务业的前沿新技术、新模式、新思潮,关注法律服务创新及应用实效,推动社会治理法治化。

▲ 王凤梅 律新社创始人、CEO,华东政法大学中国新兴法律服务产业研究中心副主任

本次论坛由律新社创始人、CEO,华东政法大学中国新兴法律服务产业研究中心副主任王凤梅主持,华东政法大学副校长陈晶莹到会并致辞。

陈晶莹对莅临发布会的各位领导、专家,以及前来参加发布会的法律服务从业者表示了热烈欢迎。当前,科技发展突飞猛进,新发展理念“新基建”不断进入人们视野,新基建立足于科技端的基础设施建设,它既是基建,同时又是新兴产业。陈晶莹梳理了近年来中央及地方涉及新基建发展的政策推进,并指出5G、大数据、人工智能等信息数字化基建领域都与法律服务息息相关。华东政法大学“互联网+法律”大数据平台常务副主任童潇发布了《2020中国新兴法律服务业发展报告》。

华政自2016年9月正式设立“互联网+法律”大数据平台以来,聚焦法律与科技创新融合,发布了系列《中国新兴法律服务业发展报告》,组织了数届新兴法律服务业高峰论坛,致力于为法治建设与法律服务提供及时、便捷、高效的服务,使法律助力中国经济转型升级。

▲ 童潇 华东政法大学“互联网+法律”大数据平台常务副主任

童潇指出,“法律服务新基建”立足点在“新”,与法律服务相结合更体现新战略、新动力、新格局,其深入发展将助力法律服务的方方面面,并可期开拓新的法律服务增长点。但目前二者的结合面临着技术、人才、不同领域融合顺畅和推广应用问题等方面的挑战,呈现复合化的特点,未来可以从法律服务数字化转型、技术驱动与需求驱动两种驱动双向发力、法律服务流程再造、竞争的拉平与再出发等方面完善。

法律服务新基建既是适应科技发展的趋势,也是推进“智慧法律服务”体系建设的刚需。但是热潮下我们仍需保持冷静,法律服务新基建作为新基建与法律服务的结合点面临的挑战较新基建本身呈现复合化的特点,任何新兴事物的发展皆是机遇与挑战并存,应正视法律服务新基建的“泥”与“沙”。

在律新社创始人、CEO,华东政法大学中国新兴法律服务产业研究中心副主任王凤梅的主持下,圆桌论坛热烈开启。杨浦区政协党组成员、原杨浦区司法局党委书记、局长陆静,闵行区司法局党委书记、局长金海民,长三角一体化示范区执委会政策法规组副组长禹潇,上海市律师协会副会长、君悦律师事务所高级合伙人徐培龙,上海政法学院人工智能法学院院长杨华,上海社会科学院法学所研究员彭辉围绕“中国法律服务业新基建探索”这一议题和报告分享了真知灼见。

▲ 陆静 杨浦区政协党组成员、原杨浦区司法局党委书记、局长

陆静提到,《报告》的优点在于关注前沿,丰富又精准。她从司法实践的运用角度做了四点分享:

1 破壁促融合。公检法司都有独立的系统,法律服务提供的渠道需要进一步的融通。 2 循环强赋能。业内需要更多外向的融通,让视野更开阔,促进行业的发展。 3 算法不算计。所有的技术支撑都要和传统文化价值观融合,坚定公序良俗与社会秩序。 4 把法律服务渗透到产品、客户和供应商之间的各个环节,建立系统观。

▲ 禹潇 长三角一体化示范区执委会政策法规组副组长

禹潇认为《报告》的广度、深度、新度都具有非常高的借鉴价值。她通过长三角一体化的高频词“融合”切入观点,提出法律服务之间的融合关键是找到工作连接点、内容合作点,达成从形式到内容再到理念的改变。此外,各类平台互相竞争各有长处,如何集各家之长又能针对客户需求进行融合也是一大难题。禹潇认为,要实现长三角的区域间融合,新基建能够打破政府间的行政壁垒,凭借信息化实现跨越地域和时空的融合。“未来的创新一定要有针对性,才能更有价值。”她总结道。

▲ 徐培龙 上海市律师协会副会长、君悦律师事务所高级合伙人

徐培龙分管行业信息化工作的推进。他谈到,《报告》对律师行业来说是一个很好的学习素材,律师行业应不断汲取外界的想法与思考。上海律协将在原有的“四化”基础上补充信息化和适度规模化“两化”建设。他说,上海律协立足服务会员,正推出“一库一平台”的项目。“库”包括专家库和供应商库,律协作为推介方为有需要的律所、律师,打造一个便利律师未来执业的平台。

杨华点评道,《报告》最重要的作用是一种理念的呼唤。很多事情的推动不是一蹴而就的,设想在落实的过程中常常与理念相悖而行,但理念是需要坚持的,这样各个行业才能跟上人工智能、信息化时代。其次,《报告》也起到了经验总结的作用,梳理案例本身就是一种总结和示范。最后是路径指引作用,他表示追求融合的过程就是价值实现的过程。

彭辉对《报告》表示了肯定:“内容全、信息量大,非常扎实。不仅对‘融合’这个重点领域把握精准,还十分强调用户体验。”同时,为了进一步优化《报告》,他从章节内容、呈现形式等方面提出了一系列建议,并期望《报告》能够更好地提炼出核心价值。

金海民表示,今天正值“十三五”收官的最后一天,“十四五”即将正式开启,《报告》对中国法律服务新基建的探索具有相当的指导作用。他认为,目前决策层对于法律服务新基建领域缺乏整体规划,也缺乏一个好的表述,或许未来可以将法律服务新基建的概念通过一定渠道反映到决策部门,纳入到“十四五”以及今后的规划总盘当中去,“法律服务业必然大有作为。”金海民如此总结道。

为更好地展现中国新兴法律服务业状况,自2020年12月1日至2010年12月29日,律新社联合华东政法大学中国新兴法律服务产业研究中心发起了2020年新兴法律服务行业调研行动。本次调研共发放问卷近百份,收到问卷回复50份,其中有效问卷45份。

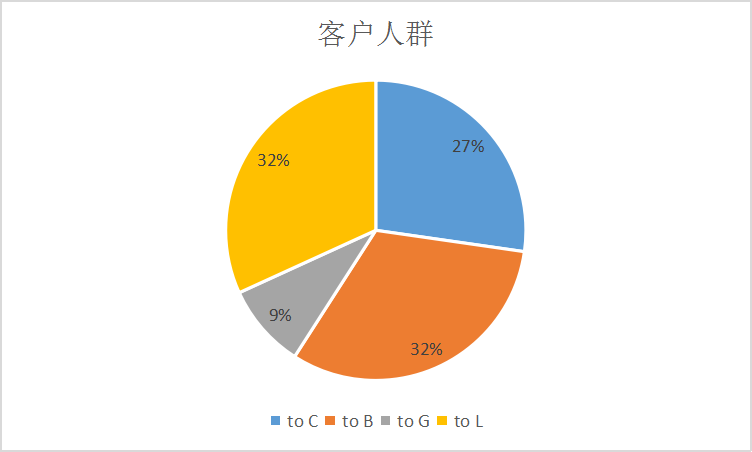

在参与调研的新兴法律服务企业里,有32%的企业主要客户群为B端,32%为L端,27%面向C端,9%针对G端。

本次调查报道分为6大维度:疫情影响、用户增长情况、创新成果、发展规划、公益及社会责任、优秀同行推荐。

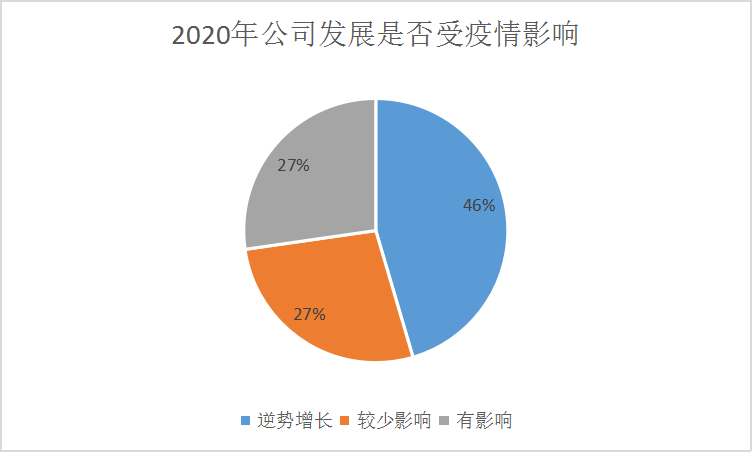

在接受调研的对象中,有46%的企业表示在疫情影响下业务逆势增长,例如e签宝,今年2、3月在钉钉微应用上的企业开通量与1月相比增加超过20倍,付费订单数同比增长10倍以上。

有27%的企业表示疫情对公司业务的影响较少,如智元法律课堂的营收较去年增长3倍。另外有27%的企业表示疫情对公司的业务一定的影响,如路漫律师品牌机构因疫情取消了与多家律所的交流洽谈计划以及今年10月份之前所有的线下培训和会议。但后期积极转化思路,开通了路漫学院空中课堂,与各成员所加强线上联络和沟通,并在第四季度逐步恢复了部分线下活动。

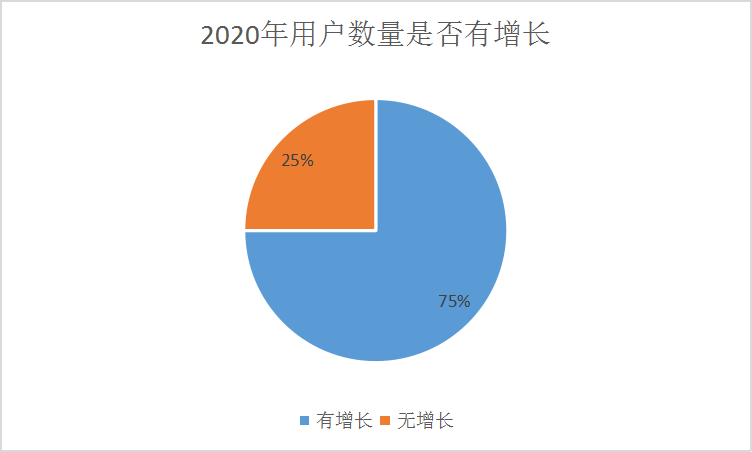

75%的企业表示2020年用户数量实现了增长。例如法天使2020年新注册用户数达到16万,同比增长59.8%,安盾网的用户量增长幅度大约为100%,亿律法律咨询APP现有900+万用户,今年增长了近200万用户。

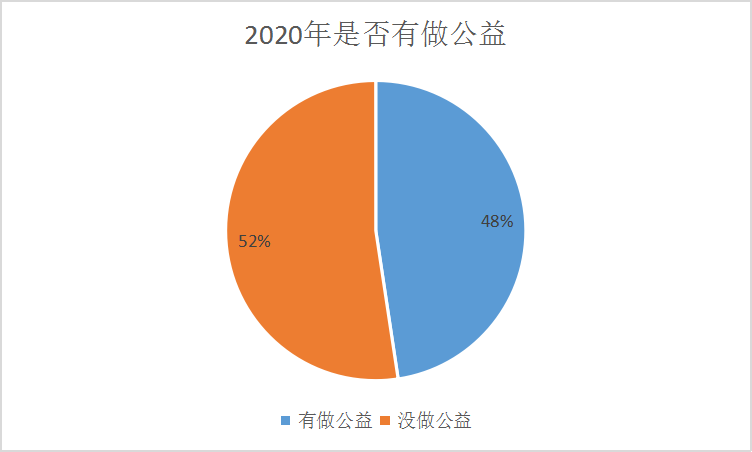

2020年,有近一半的企业在发起或参与了公益行动。如必智联合瑛明律师事务所和国浩律师事务所一起推出了抗疫公益版系统。e签宝和蚂蚁森林达成合作,用e签宝签署电子合同,就能获得蚂蚁森林能量。可以看到,大部分新兴法律服务业的企业、组织机构都在积极履行社会责任。

2020年,大部分企业都做出了一些新的探索和成果。e签宝与蚂蚁链共同打造的区块链合同隆重亮相,让电子合同再次进行了革命性的跃升。杭州市上线全国首个区块链电子印章应用平台,实现用印行为的真实可追溯和不可篡改。理脉推出了最新一代的旗舰产品Lebra,集成了行业聚焦功能,是一款全方面、一站式的新一代企业风控管理产品。

欲了解更多调研详情,请继续关注律新社平台《2020中国新兴法律服务业发展报告》的系列报道。未来,法律服务市场必将扩大发展,人工智能技术对法律行业的未来格局影响或将最大。新基建立足点在“新”,与法律服务相结合更体现新战略、新动力、新格局。变革虽伴随挑战,但远眺未来,把握机遇才是基本方向。随着法律服务新基建的深入发展,将助力法律服务的方方面面,并可期开拓新的法律服务增长点。

以《报告》发布为契机,我们呼吁新兴法律服务业的伙伴们共同更好地推动行业发展、资源整合,充分发挥新兴法律服务行业的创新价值,引入更多资金、技术、资源、人才,助力法治国家、法治政府和法治社会建设!