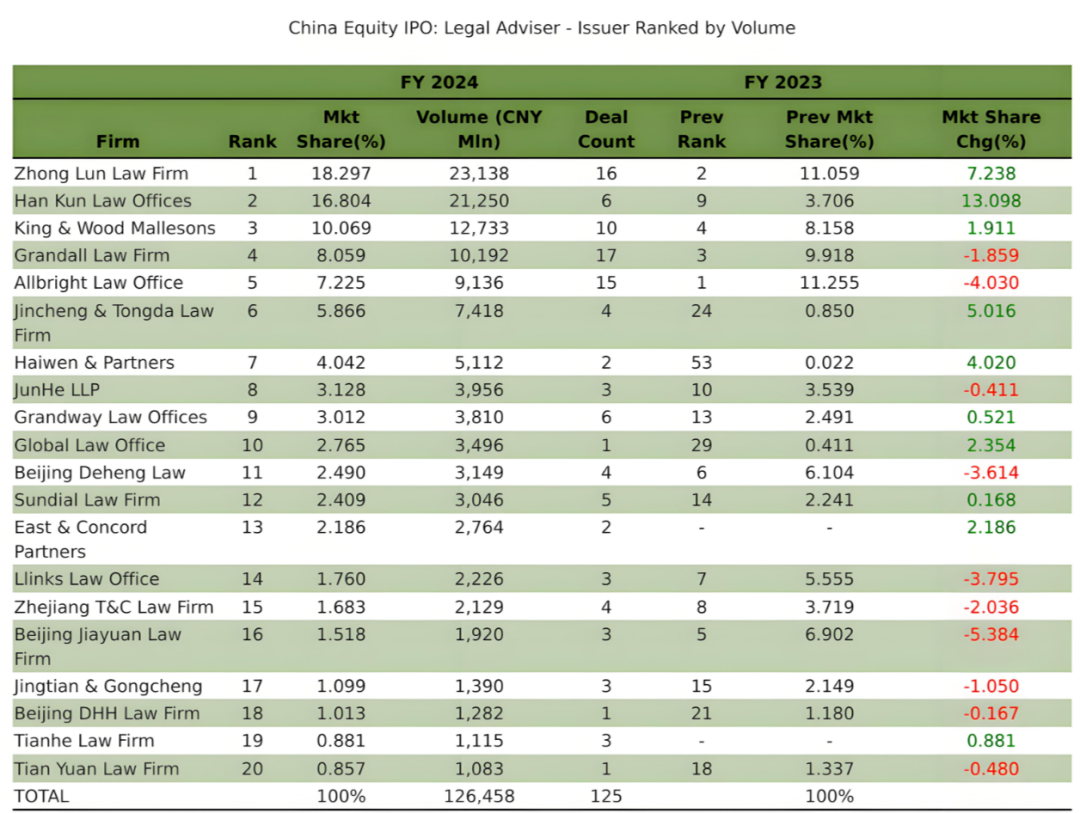

法律服务的未来,不在案源争夺的疆域,而在人才成长的生态——当专业化的土壤滋养每一份潜能,师徒制的火种融入生态链的星河,人才便从成本跃升为行业的资产。 在75万律师深陷“内卷”红海,律所的人才战争正经历一场无声革命——从“师徒制”的经验复刻,到“生态链”的协同共生,中国律所的战略范式正在被彻底改写。司法部2024年数据显示,中国律师人数突破75万大关,但“招人难、留人更难”的困境却愈演愈烈。这背后折射出的,是行业从“经验复刻”到“生态共建”的战略转型之痛,律所的人才战争正在经历一场从“师徒制”到“生态链”的范式转变。 法律行业正经历传统模式向创新生态的转型。单向师徒制逐渐被双轨导师、轮值指导等机制取代,律所通过制度创新构建青年律师多元成长路径。同时,专业化已成为行业发展的底层逻辑——数据合规、ESG等新兴领域需求激增,资本市场等专业赛道呈现垄断趋势。专业能力是应对经济周期波动的重要武器,更是构建客户信任与溢价空间的核心壁垒。唯有持续深耕专业赛道、完善人才培育体系,律所方能在变革中筑牢护城河,实现从经验传承到价值引领的跨越式发展。 传统师徒制的单向输出遭遇青年律师个性化需求的冲击,湘军麓和律师事务所的“双导师制”以差异化指导破局;市场需求剧变下,律所被迫从“规模扩张”转向“文化黏性”,君合律师事务所合伙人史欣悦提出的“兴趣+平台+市场”三重匹配原则,让律所人才培养体系更加的立体。 专业化成为律所存亡的“护城河”:非诉业务占比45%,ESG合规市场达200亿,红圈所凭资本领域优势霸榜IPO业务;AI技术更倒逼律所重构“人机协同”逻辑——泰和泰的“萤火虫计划”点燃青年自驱力,湘军麓和的“星光-阳光-鲲鹏”三级体系实现从填鸭培训到阶梯赋能的跃迁。 律所的终极竞争,不再是案源争夺,而是生态系统的构建。 (1)传统师徒制的困境:单向输出与需求错位 长期以来,中国律所普遍采用“师徒制”作为人才培养的核心模式。资深律师通过带教新人,传授办案经验、行业规则和实务技巧。这种模式在早期法律服务市场相对封闭、需求单一的背景下,确实发挥了重要作用。然而,在全球化和数字化的双重冲击下,其局限性逐渐暴露,主要体现在以下两方面: 传统师徒制以“经验复制”为核心,强调对既有知识的传承,但忽视了青年律师的个性化需求。为此,湘军麓和的“双导师制度”对这一问题进行了回应。要求执业不足三年的律师除本团队指导老师外,还需根据专业方向选择一位“专业导师”。这种“双轨制”打破了传统师徒制的单向输出,通过两位导师的差异化指导,帮助青年律师在案件实操中接触多元视角,弥补单一经验的局限性。 传统模式缺乏对市场需求的动态响应。传统师徒制往往将青年律师固定在特定领域,忽视了他们对新兴赛道的探索意愿。然而,湘军麓和通过“资深合伙人轮值指导案件工作机制”,每月安排资深合伙人轮值带教,不仅解决了青年律师在复杂案件中的难点卡点,还通过轮值机制推动他们接触不同业务领域,从而在兴趣与市场需求之间找到平衡点。 (2)主动设计:从“经验传承”到“生态构建” 律所人才培养的“破冰”,本质在于从被动等待青年律师适应环境,转向主动设计适合其成长的生态。湘军麓和的实践表明,律所需通过“制度创新”和“资源重构”,为青年律师提供多元化的成长路径。在其“火种计划”中不仅通过专项基金补贴缓解新人生存压力,还通过校招渠道缩短优质法学生的求职路径,提前锁定潜在人才。这种“主动出击”的策略,打破了传统师徒制对人才的“被动筛选”逻辑,将培养周期前移,实现从“招人”到“育人”的转变。 在法律服务市场日益细分的今天,专业化已成为律所竞争的“底层逻辑”。无论是应对经济周期波动,还是抵御技术变革冲击,专业能力始终是律所构建客户信任、实现可持续发展的核心壁垒。从行业实践来看,那些深谙“专业即护城河”理念的律所,往往能在激烈的市场竞争中脱颖而出,而依赖低价策略或短期营销的律所,则逐渐被客户淘汰。 (1)专业化是律所的“护城河” 专业化不仅是律所吸引客户的手段,更是其在行业波动中保持竞争力的“压舱石”。 (2)从“法考合格者”到“问题解决者” 通过法考只是法律职业的起点,真正的专业能力需要通过持续学习和实践打磨。为此,湘军麓和推出了“阳光计划”——一套针对青年律师的阶梯式培训体系(相关内容:从求量到重质,律所人才市场建设的3大抓手)。该计划包括三个阶段: 基础能力培养:通过模拟法庭、案例研讨等方式,强化青年律师的法律逻辑和实操技能。 行业深度拓展:邀请资深律师分享特定领域的实务经验(如数据隐私、知识产权等),帮助青年律师快速适应新兴赛道。 领导力塑造:通过游学、论坛等形式,培养青年律师的全局思维和团队协作能力。 (3)专业能力的行业价值:从“生存”到“引领” 随着法律服务的细分化,市场逐步形成“金字塔”结构:基础性服务由中小型律所覆盖,而高端复杂业务则由专业化律所主导。例如,在资本市场、知识产权、反垄断等赛道,头部律所通过持续投入研发资源,构建了难以复制的专业壁垒。以Bloomberg(彭博)发布的<Global Legal Adviser League Tables(2024)>(《全球法律顾问排行榜(2024)》)为例,其中“中国股票首次公开募股:法律顾问-以发行数量排名”(China Equity IPO: Legal Adviser - Issuer Ranked by Volume)中,上榜中国律师事务所多以传统相关领域的规模所为主,且又以擅长资本市场业务的红圈所在榜居多(见下图)。由此,可进一步表明专业化不仅有助于提升客户粘性,还能通过口碑效应吸引高端客户。例如,擅长“重大疑难争议解决”的律所,往往成为跨国企业、金融机构的首选合作伙伴。这种“以专业换信任”的逻辑,使律所得以在服务定价中获得更高的议价权。 图源:Bloomberg<Global Legal Adviser League Tables(2024)> 在法律服务行业,专业化早已超越“技能标签”,成为律所竞争的“底层逻辑”。无论是应对经济周期的挑战,还是驾驭技术变革的浪潮,专业能力始终是律所生存与发展的核心驱动力。未来,那些持续深耕专业化赛道、构建系统化人才培养机制的律所,将在行业洗牌中占据先机,成为真正的“护城河”守护者。 青年律师的成长,如同雨林中的一株幼苗,既需要阳光雨露的滋养,也需要与生态系统的共生互动。在传统法律服务行业中,青年律师往往被置于“标准化”培养路径中,缺乏对个体兴趣的尊重和对市场需求的动态响应。 1.从“被动适应”到“主动探索”:兴趣驱动的成长逻辑 在全球化和数字化的浪潮下,青年律师的成长已不再是单向的“经验复制”,而是需要构建一个既能激发个体创造力,又能与行业趋势精准对接的“生态雨林”。从兴趣驱动的“自驱力法则”到实战赋能的“阶梯化成长”,律所需通过系统性设计,让青年律师在多元赛道中找到自己的位置,实现个人价值与组织发展的共赢。为此,君合律师事务所合伙人史欣悦提出的“兴趣+平台+市场”三重匹配原则,揭示了青年律师成长的核心逻辑:兴趣是动力源泉,平台是资源支撑,而市场则是价值实现的落脚点。这一理论不仅适用于个体职业选择,更成为律所创新人才培养模式的理论支点。 在传统律所中,青年律师的成长路径往往被固定在特定领域,例如民商事诉讼或刑事辩护,缺乏对新兴赛道的探索机会。然而,随着数字经济、人工智能、宠物经济等新兴领域的崛起,法律服务的需求边界不断扩展。正如泰和泰律师事务所首席合伙人程守太律师分享的“宠物经济法律问题”事例,正是青年律师将个人兴趣与市场需求结合的典范。一名95后助理律师通过小红书平台发起话题讨论,不仅吸引了同行关注,还为律所开辟了宠物经济相关的法律服务新赛道。这一案例表明,兴趣驱动的成长模式,能够打破传统业务壁垒,为律所带来差异化竞争优势。但由此,也引发如下思考: (1)兴趣≠盲目热情:与行业趋势的精准对接 尽管兴趣是青年律师成长的重要驱动力,但“兴趣驱动”并非意味着盲目追随个人热情。相反,它需要与行业趋势形成精准对接。例如,在数据隐私保护、网络安全等新兴法律领域,市场需求的爆发式增长为青年律师提供了广阔的实践空间。君合律师事务所合伙人史欣悦强调,青年律师需在兴趣的基础上,通过平台资源的整合和市场趋势的研判,找到既能满足个人职业追求,又能创造商业价值的平衡点。 (2)对律所的启示:构建“兴趣-市场”双向通道 对律所而言,“兴趣驱动”的人才培养模式要求其建立“兴趣-市场”的双向通道:一方面,通过灵活的业务布局和资源支持,为青年律师提供探索新兴赛道的机会;另一方面,通过市场需求的动态监测,引导青年律师在兴趣与行业趋势之间找到契合点。例如,湘军麓和通过“火种计划”为青年律师提供专项基金补贴,鼓励其参与新兴领域的课题研究,并将研究成果转化为业务方案。这种“兴趣驱动+市场导向”的培养路径,不仅降低了青年律师的试错成本,还为律所构建了可持续的业务创新机制。 2.实战赋能的“阶梯化成长” 传统律所的培训体系往往以“填鸭式”为主,通过集中授课或模拟案例的方式,向青年律师灌输法律知识和实务技巧。然而,这种模式忽视了青年律师在不同职业阶段的能力需求差异,导致培训效果与实践脱节。湘军麓和的“星光-阳光-鲲鹏”三级培训体系,则通过“入所培训-能力培训-领导力培训”的递进逻辑,为青年律师的成长提供了系统性支持。 (1)“星光计划”:入所培训的“第一课” 对于刚执业的青年律师而言,“星光计划”是帮助快速适应律所生态的关键。该计划通过集中授课、案件观摩和团队协作训练,帮助青年律师熟悉办案流程、掌握基础技能,并融入律所文化。湘军麓和会安排资深律师带领新人参与模拟法庭演练,通过角色扮演和案例分析,强化其对法律实务的理解。这种“沉浸式”培训方式,不仅缩短了新人的学习曲线,还为其后续发展奠定了坚实基础。 (2)“阳光计划”:能力培训的“进阶课” 在完成入所培训后,青年律师需通过“阳光计划”提升综合能力。该计划以“法律专业通识课程+办案实操课程+综合能力课程”为核心,通过定期培训和实战演练,帮助青年律师在专业深度和业务广度上实现突破。湘军麓和会邀请行业专家开设数据合规、跨境并购等专题课程,并组织青年律师参与真实案件的讨论和模拟,通过“老带新”的方式,将理论知识转化为实践能力。 (3)“鲲鹏计划”:领导力培训的“终极课” 对于合伙人律师而言,“鲲鹏计划”是提升管理能力的关键。该计划通过游学、调研、论坛等方式,帮助合伙人律师掌握团队管理、客户开发和战略规划等核心技能。湘军麓和会组织合伙人律师参与行业峰会,并邀请资深管理者分享律所运营经验。这种“领导力赋能”不仅提升了合伙人的综合素质,还为律所的长远发展储备了管理人才。 “阶梯化”培训体系的核心在于构建“经验辅助”的培养生态。通过“老带新”的方式,律所不仅能将资深律师的经验传承给青年律师,还能通过实战演练加速其能力成长。为律所构建了可持续的人才梯队。 青年律师的成长,需要一个既能激发兴趣、又能赋能实战的“生态雨林”。从史欣悦的“自驱力法则”到湘军麓和的“阶梯化培训”,律所正通过系统性设计,让青年律师在兴趣与市场需求的交汇点上找到自己的位置。未来,随着法律服务市场的进一步细分,律所需继续深化“兴趣驱动+实战赋能”的培养逻辑,为青年律师的成长提供更多可能性,同时也为律所的可持续发展注入新的活力。 当律师行业步入“乌卡时代”(VUCA时代:易变、不确定、复杂、模糊),律所的人才战略已不再局限于“招人”与“育人”,而是升级为一场关乎生存与进化的“未来战役”。经济下行期的资源紧缩、AI技术对法律服务的颠覆性冲击,以及客户需求从“标准化”向“个性化”的转变,迫使律所必须重新定义“人才”的内涵。从“价值共识”与“专业优胜”的双重筛选,到“人机协同”时代的人才重塑,律所正站在人才战略的十字路口,唯有以前瞻性思维破局,方能在这场“未来战场”中占据主动。 1.“价值共识”与“专业优胜”的双重筛选 (1)文化筛选:经济下行期的“定海神针” 在行业波动加剧的背景下,律所的人才筛选已从“唯能力论”转向“价值观+能力”的双重评估。湘军麓和提出的“湖湘文化”筛选标准,正是这一趋势的典型实践。作为湖南本土律所,湘军麓和始终将“经世致用、包容并蓄、敢为人先、和而不同”的湖湘文化融入人才招聘与培养体系,并通过“吃得苦,耐得烦,霸得蛮”的湘军精神筛选与律所文化契合的律师。 这种文化筛选的价值在于:在经济下行期,价值观共识成为律所抵御风险的“隐形护盾”。当行业面临业务收缩、创收下滑的挑战时,拥有共同文化基因的律师团队更易形成“命运共同体”,减少内部摩擦与人才流失。例如,湘军麓和在招聘过程中通过价值观倾向的评估,优先选择认同“客户至上”“专业立身”理念的候选人,而非单纯依赖简历中的学历或过往经验。这种筛选策略不仅降低了“招错人”的成本,还通过文化黏性提升了团队的稳定性。 (2)专业筛选:抗风险能力的核心支点 如果说文化筛选是“软实力”,那么专业筛选则是律所抗风险能力的“硬支撑”。湘军麓和在人才筛选中坚持“专业优胜”原则,通过“严进”策略确保每一位加入的律师都具备扎实的专业基础。此外,湘军麓和对“重案、要案、难案”的承办经验尤为重视,认为这类经验是律师专业能力的“试金石”。 “价值共识”与“专业优胜”的双重筛选并非孤立存在,而是形成协同效应。通过筛选出价值观一致的律师,再通过“专业优胜”筛选出能力匹配的律师,最终构建出一支既能抵御行业波动,又能持续输出高质量服务的团队。 2.AI时代的“人机协同”新命题 (1)技术冲击下的法律服务重构 人工智能的迅猛发展正在重塑法律服务的边界。从智能合同审查到法律文书生成,从案件预测模型到数据分析工具,AI技术的应用不仅提升了效率,也倒逼律所重新思考人才培养的路径。例如,泰和泰律师事务所的“萤火虫计划”通过鼓励青年律师探索新兴法律赛道,不仅展现了个体创新的潜力,也为律所在AI时代开辟了差异化竞争空间。 然而,AI的普及并未削弱对“人”的需求,反而对律师的“人机协同”能力提出了更高要求。未来的法律服务将不再是“人”与“机器”的对立,而是“人类创造力”与“机器效率”的深度融合。律所需要培养既懂技术、又具人文关怀的复合型人才,才能在AI时代保持竞争力。 (2)双轨路径:技术赋能与协作生态 面对这一挑战,律所需从两条路径构建“人机协同”的人才培养体系: 技术赋能层面,要求律师掌握法律科技平台、AI辅助软件等基础工具,通过“技术培训+案例实战”模式提升技术应用能力。重点在于将技术工具与法律实务深度融合,例如利用AI生成法律文书初稿后,由律师在逻辑优化、客户沟通等环节注入专业价值,实现技术效率与人类判断的互补。 组织协作层面,需打破传统单兵模式,构建“人机协作生态”。诸如,建立资深律师与技术团队的联合工作机制,将AI工具纳入案件全流程管理;通过跨领域团队(如律师+数据科学家+行业专家)形成创新合力;同时强调技术应用的“人文回归”,确保在合同审查、风险预警等场景中,技术处理与人文沟通并重,维护客户体验的完整性。 为此,需要达到技术敏感度与人文关怀的动态均衡。律师需以开放心态拥抱技术变革,将其定位为效率提升工具;同时坚守法律服务的本质,通过谈判技巧、伦理判断等软实力,巩固人类在复杂决策中的不可替代性。 律所人才战略的“未来战场”,既是应对行业变革的必经之路,也是实现可持续发展的战略支点。从“价值共识”与“专业优胜”的双重筛选,到“人机协同”时代的双轨路径,律所需以前瞻性思维重构人才培养逻辑。 全球法律顾问排行榜揭示的真相令人深思:中国律所虽在资本市场占据一席之地,但专业化竞争的“未来战场”已悄然转移。这场变革的核心,是构建技术敏感度与人文关怀的动态均衡。当法律服务从“经验驱动”转向“数据驱动”,律所需要的不只是会写文书的律师,而是能驾驭法律科技、理解产业逻辑的复合型人才。这场人才战略的生态重构,或许正是中国律所从“大而全”走向“专而强”的关键跳板。

在经济下行周期中,客户对法律服务的需求并未减少,反而对服务质量的要求更高。根据华夏经纬发布的《2025年法律服务行业市场分析及发展趋势预测》显示,2024年法律服务行业细分市场中,传统诉讼业务,占比约55%,包括刑事、民事及行政诉讼代理,其中劳动争议、知识产权侵权案件增速最快;非诉讼业务,占比45%,涵盖法律顾问(占30%)、合规咨询(20%)、并购重组(15%)等,企业客户贡献70%收入;尤其是新兴领域,数据合规、ESG(环境、社会、治理)法律服务需求爆发,2024年相关市场规模达200亿元,预计2025年增长40%。[1]专业能力成为律所与客户建立长期信任的关键。