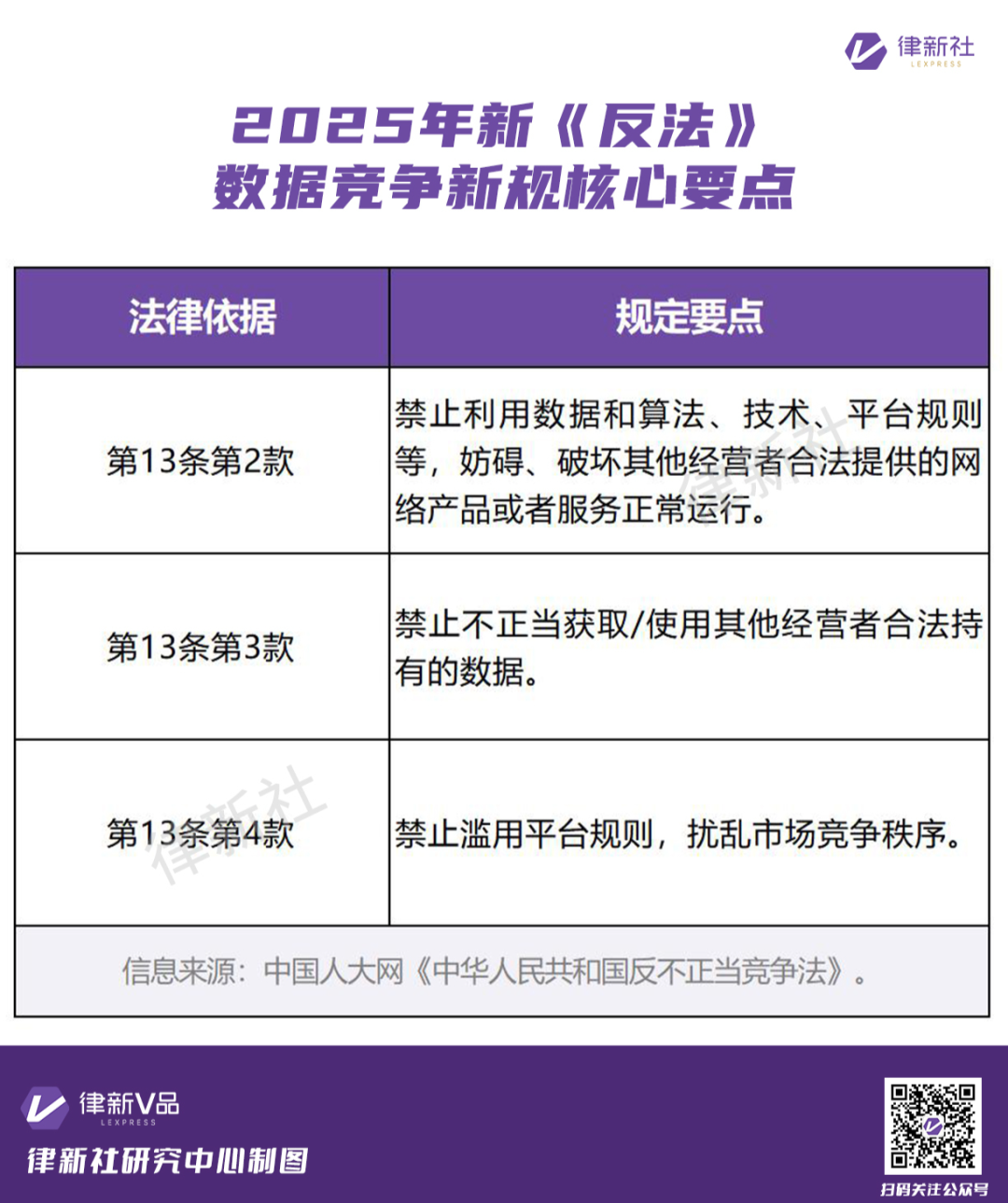

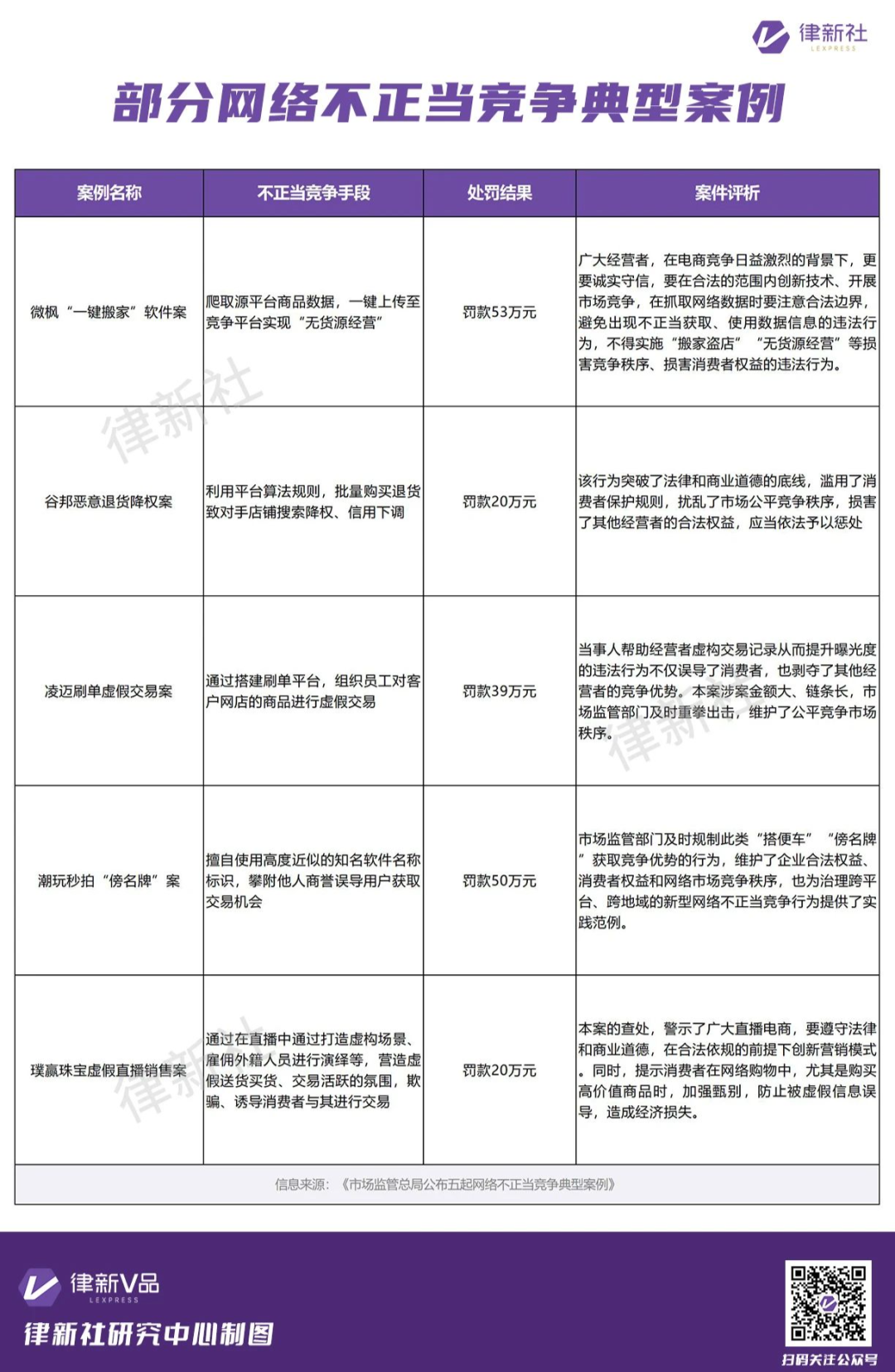

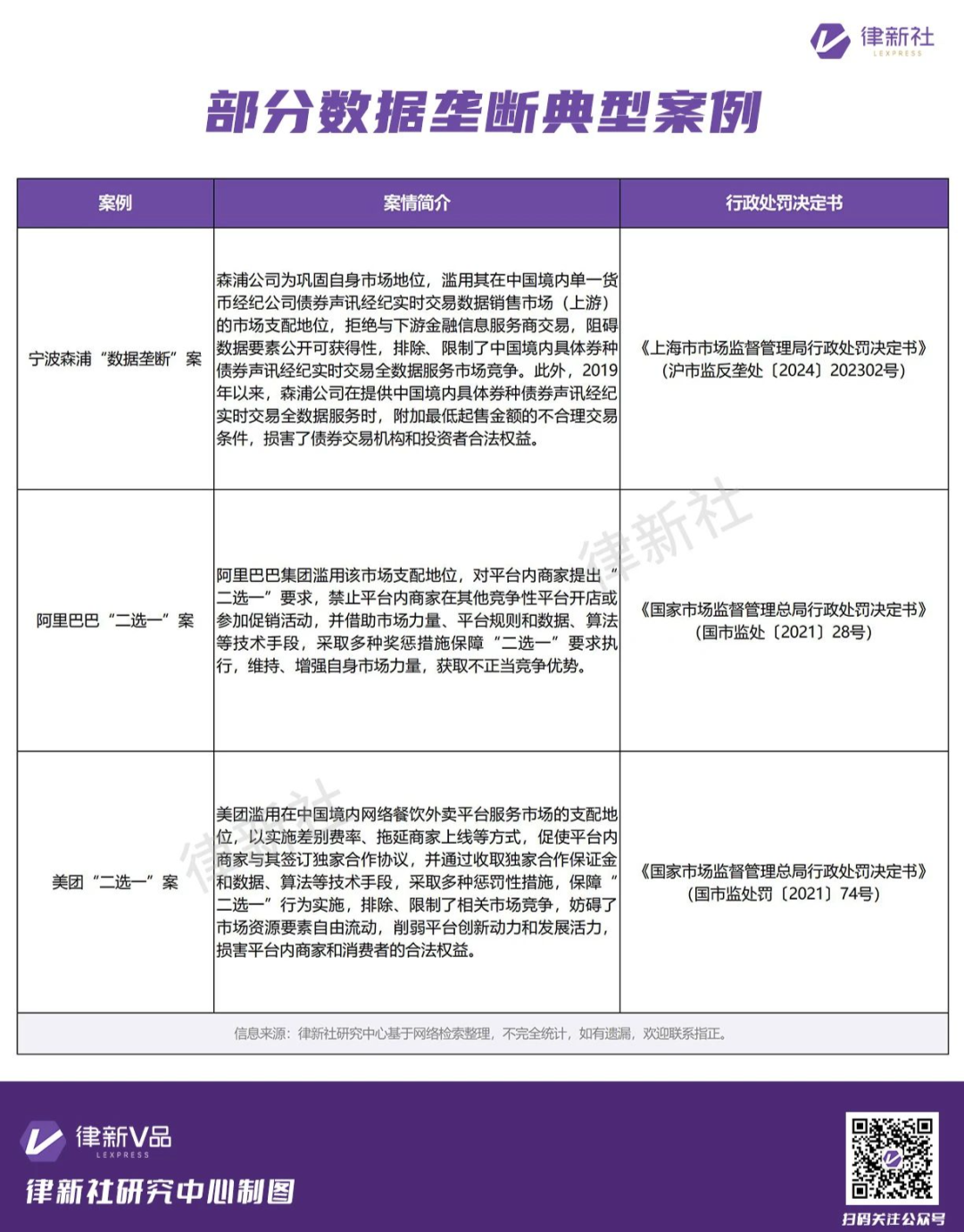

作者丨律新社研究员 吴明聪 出品丨律新社研究中心 数据驱动的竞争新形态,迫切呼唤适应性的规则体系。 “数据铁幕”悄然筑起垄断壁垒,数据驱动的竞争行为日益凸显其复杂性:算法合谋在无形中操纵市场价格与用户选择;头部平台凭借对关键数据源的控制挤压对手生存空间;大数据“杀熟”滥用用户画像实施差异化定价;平台规则滥用限制经营者自由、排除限制竞争;而大规模数据爬取、窃取与滥用则直接侵害数据权益,侵蚀市场公平——这些新型行为不断模糊着反垄断与反不正当竞争的边界,也催生了诸如微枫“一键搬家”数据爬取案、谷邦恶意退货降权案、凌迈刷单虚假交易案等标志性案件。 中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展研究报告(2024年)》显示,2023年我国数字经济规模达到53.9万亿元,占GDP比重提升至42.8%;其中,数字产业化、产业数字化占数字经济的比重分别为18.7%和81.3%。[1]如此庞大体量下,数字经济浪潮中的竞争规则却面临严峻挑战。 面对这场深刻变革,竞争法规则如何重构?2025年6月27日,第十四届全国人大常务委员会第十六次会议表决通过的新修订《中华人民共和国反不正当竞争法》(自2025年10月15日起施行,下文简称新《反法》),正是对这一时代课题的关键回应。新法直击平台“内卷式”竞争、强化网络不正当竞争规范等核心问题,旨在构建数字经济时代的公平竞争新秩序,为中小企业拓展发展空间,保障市场经济的健康发展。 2025年4月,律新社研究中心启动《精品法律服务品牌指南(2025):竞争法领域》调研,深入对话资深竞争法律师,力图穿透理论变革的表象,剖析新型不正当竞争行为中的“法律迷宫”,探索合规服务的“HOW”之道,聚焦这场“数据驱动暗战”背后的规则博弈与破局之策。 数据要素的崛起与算法的深度应用,正在引发竞争法领域的结构性变革。传统的合谋认定框架被算法模糊,市场支配地位的构成因素因数据而重构,监管对象从实体行为延伸至无形的算法逻辑,立法与司法面临前所未有的适应压力。理解这些底层逻辑的转变,是把握当下竞争法挑战与机遇的关键。 2024年5月6日国家市场监督管理总局正式颁布了《网络反不正当竞争暂行规定》,系统规定了网络不正当竞争行为的多种形态。同年,市场监管总局部署全国市场监管部门开展网络反不正当竞争专项执法工作,全国共查办各类网络不正当竞争案件3547件,同期价监竞争守护行动查办不正当竞争案件8219件。[2]2025年新《反法》修订重点回应算法操控、数据滥用、平台经济等新型挑战。 上海市汇业律师事务所 合伙人 上海市汇业律师事务所合伙人沈澄在接受律新社调研时指出,近几年在竞争法实务中面临的最大挑战源于技术迭代对现行立法的冲击——平台经济中的垄断问题、数据非法获取的争议,以及虚假宣传层面涌现的水军刷量等新现象,均因AI技术发展与数字经济崛起而对传统市场竞争领域的监管形成冲击。同时这也对司法实践带来较大的挑战,诸如反垄断法中市场集中度的计算标准、反不正当竞争法中数据爬取行为定性等立法原有规定,也因新技术发展出现适用空白;尽管新《反法》新增了数字经济与平台经济监管条款,对算法和数据竞争规则等新业态作出回应,但平台垄断、流量造假、数据爬取等问题仍需司法实践进一步摸索。整体而言,技术驱动下的法律适用难题,正成为法律实务界的核心变化。 当前,法律的“刚性”框架,正与技术的“弹性”洪流不断博弈。数据与算法呈现出高度的动态性、隐蔽性和技术性特征。认识到技术带来的规则重构需求只是第一步。将这些理论层面的挑战转化为清晰、可操作的执法与司法实践,并在全球数字经济竞争格局下找到适合中国国情的监管平衡点,则是更为艰巨的任务。这直接关系到新法能否有效落地,以及数据竞争秩序能否真正建立。 新法的出台为规范数据竞争提供了法律框架,但其有效落地和边界厘清,亟须执法与司法实践的探索与回应。国家市场监督管理总局公布的五起网络不正当竞争典型案例,精准打击了当前突出乱象,也为理解新法适用、厘清行为边界、树立执法导向提供了宝贵的实践指引。[3] 典型案例的查处,展现了监管部门对网络不正当竞争乱象的打击决心和能力。但面对技术迭代催生的层出不穷的新型、隐蔽性违法行为,监管的步伐似乎仍比技术的狂奔“慢”了一拍。这到底是监管的滞后还是宏观的考量? 君合律师事务所合伙人 君合律师事务所合伙人魏瑛玲在接受律新社调研时谈到,目前我国在数据相关垄断与不正当竞争的执法及司法实践仍处于早期阶段。以“杀手并购”(Killer Acquisition)为例,该概念虽在国外尤其是美国司法实践中多有讨论,但在中国司法领域尚未形成相关认定案例。尽管在经营者集中审查的执法层面已有所行动,但已审查的案件中,真正属于数据驱动型的案例较少。相比之下,欧盟和美国在数字经济反垄断规制方面更为前沿,而中国仍处于谨慎观察阶段。 中国执法部门和司法机关对数字经济反垄断持谨慎态度,这与我国数字经济发展现状密切相关。数字经济对我国经济增长贡献显著,同时也存在诸如冲击实体经济等争议。在此背景下,若执法过于激进,可能抑制创新活力;但若完全放任,则可能纵容垄断行为。因此,如何在维护市场竞争秩序与促进数字经济创新发展之间找到微妙平衡,成为当前竞争法规制的关键课题。 这种“谨慎”,是监管者脚下的“钢丝绳”:一边是数字经济这个增长引擎,另一边是可能被压垮的市场秩序和实体经济。寻找动态的平衡点,考验监管者的智慧与定力。 数据爬取,即利用自动化程序从网络平台或系统中抓取数据的行为。新《反法》第十三条第三款(被称为“数据专条”)的出台,正是为了回应这一挑战。该条款明确规定经营者不得以不正当方式,获取、使用其他经营者合法持有的数据。这为规制过度、恶意或未经授权的数据爬取行为提供了明确的法律依据。 实践中,围绕数据爬取的争议屡见不鲜,其核心往往聚焦于一个根本问题:哪些数据能拿?怎么拿才合法? 以上案例共同点在于:爬取行为均触及了数据来源平台的核心商业利益或竞争优势。新《反法》“数据专条”的落地,亟须在具体案例中厘清:何为“不正当方式”?“合法持有”的数据范围如何界定?公开数据是否意味着可以任意爬取? 华商(上海)律师事务所 高级合伙人 华商(上海)律师事务所高级合伙人林文在接受律新社调研时谈到,数据公开需遵循一定原则。从数据保密角度而言,以淘宝、拼多多等平台为例,其掌握的商户数据因投入开发成本,且涉及个人隐私与商业秘密,平台有权不予公开。但数据完全封闭会阻碍行业发展,通常观点认为,不涉及涉密的公共利益数据、政府数据具备共享可行性。不过,这种共享存在严格条件限制,必须确保数据保密,禁止外传,尤其严禁出境。目前,许多企业存在错误认知,认为所有公共数据均可随意爬取。实际上,即便属于公共数据,若数据包含企业竞争优势资源,未经授权擅自获取,依据竞争法相关规定,可能构成不正当竞争行为。 当数据获取的边界争议尚未平息,一种更隐蔽的垄断威胁已然显现——头部平台凭借对海量、多元数据的持续控制权,悄然筑起难以逾越的竞争壁垒。这种壁垒不仅挤压中小企业生存空间,更可能扭曲市场创新生态。近年来的反垄断执法实践,已为数据垄断的风险提供了清晰注脚。 这些案件揭示了一个残酷现实:当数据控制权集中于少数平台时,它便从生产要素异化为垄断工具,扼杀市场活力。 通力律师事务所合伙人 在此背景下,通力律师事务所合伙人潘永建在接受律新社调研时,进一步剖析了数据垄断的挑战与破局路径,他指出头部平台凭借其掌控的数据源在数量与多样性上构筑了难以逾越的壁垒,使竞争对手获取等量同质数据近乎不可能。针对数据垄断,我国在反垄断法修订及合规指南制定中曾探讨将大数据视为“必要设施”(即行业竞争者不可或缺的资源,当其他企业合理需求数据资源时,数据控制者应按公允市场价格予以提供)。然而,这一构想面临巨大争议:一方面,数据集中易引发垄断;另一方面,数据要素效能最大化又需一定集中度。权衡之下,我国最终未在立法或指南中确立该原则,但反映出监管部门已高度关注数据垄断问题。数据优势是平台实施滥用行为(如“二选一”)的基础支撑。现行《中华人民共和国反垄断法》虽将用户数据量等因素纳入市场支配地位考量,但并未规定仅因拥有大数据即构成支配地位。 潘永建律师进一步指出,规制数据控制行为需多法协同。例如《中华人民共和国个人信息保护法》赋予用户“可携带权”,即用户若对某平台不满,有权要求平台将其过往交易记录等数据迁移至其他平台,但迁移成本、数据格式兼容等实操问题尚待解决。这表明在规制头部平台数据控制行为时,可借助多法协同,而非单一法律手段。 从层出不穷的新型不正当竞争案例,到数据获取边界认定的模糊,再到数据控制权衍生的垄断难题——无不揭示一个现实:数字经济竞争规则的落地,注定是一场持续的探索。规则需要适应技术的快速迭代,监管需要在鼓励创新与维护公平之间动态调整,而企业则需在复杂的法律迷宫中找到合规与发展的可行路径。未来,规则边界将在各方持续的碰撞中逐渐清晰。 面对日益复杂的监管环境和数据竞争态势,企业的合规工作已远非简单的“能否做”(Yes/No)问题。合规正从一项成本支出,转变为防范重大风险,甚至获取竞争优势的战略性武器。关键在于,如何将抽象的法律规则转化为具体业务场景下的可操作路径(How)。 华商(上海)律师事务所 合伙人 华商(上海)律师事务所合伙人王智宁在接受律新社调研时谈到,在协助企业开展反垄断合规工作时,需基于客户需求定制化实施合规方案。例如,当客户有出海计划时,如产品拟进入欧洲市场,需先通过尽职调查、访谈及问卷等方式,全面了解其商业模式、产品流通路径等信息,再结合对欧盟竞争法的规则尺度及监管重点的把握,为客户制定合规策略,明确业务中的风险禁区与操作空间,这一过程不仅需要专业知识,更依赖对法律实践的经验积累及对业务的深度理解。而在处理国内反垄断合规事务时,核心逻辑一致:优质的合规法律服务不应仅给出Yes Or No的简单判断,而是要在深入理解业务需求的基础上,提供精准且符合业务需求的合规操作路径,也即用“How”instead of“Yes Or No”。这就要求合规服务者既要精通反垄断法规则,又要能将法律要求与企业实际业务场景有机结合,从而为客户提供兼具准确性、专业性与可操作性的解决方案。 用“How”代替“Yes Or No”——这句话道破了新时代合规服务的精髓。它要求律师不仅要懂法条,更要懂行业、懂商业逻辑、懂技术,做到三个转变: 1.文本解释者→场景落地者:律师的价值不仅在于解读法条(What),更在于能在复杂的商业场景和技术应用中,设计出切实可行的合规路径(How),将法律要求无缝嵌入业务流程。 2.法律单维度→商业-技术-法律复合维度:精通法律是基础,但远远不够。要提供有价值的“How”,律师必须深入理解行业动态、商业逻辑和技术原理(如数据流、算法机制),具备跨界思维和沟通能力。 3.事后救济→事前预防:律师角色从事后纠纷处理或合规检查,前移到参与商业策略制定、新产品新业务模式设计阶段,提供前瞻性的法律风险评估和合规架构设计,成为企业战略决策中不可或缺的“军师”。 数据博弈没有终点。随着人工智能、大模型等技术的持续爆发,数据的价值与争夺将更加白热化,新型竞争行为与法律挑战必将层出不穷。构建一个既充满创新活力又公平有序的数字经济生态,需要立法者、执法者、司法者、企业以及专业法律服务提供者持续对话、共同探索。竞争法的规则体系,将在与数据洪流的持续碰撞中,不断进化,勾勒出数字经济时代公平竞争的未来蓝图。 [1] 中国信息通信研究院:《中国数字经济发展研究报告(2024)》http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202408/P020240830315324580655.pdf [2] 国家市场监督管理总局:《去年网络反不正当竞争专项执法工作查办案件3547件》,https://www.samr.gov.cn/xw/mtjj/art/2025/art_1909e9674d6e4c29bfaefb594232cbad.html [3] 国家市场监督管理总局:《市场监管总局公布五起网络不正当竞争典型案例》https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2025/art_0d043840ec9445a689496bcf30c94820.html