作者丨王益为

王益为 秘塔科技首席运营官 B站up主(王一快)

从2020年开始,企业合规被全社会重视到了前所未有的程度。周围的律师朋友们都有直接的感受:企业客户的合规需求爆发,合规规则、合规手册做不过来,并且企业客户的合规要求越来越广泛、深入,且专业。这一方面是因为企业风险的种类、来源、变化越来越多样化:从个人信息安全、数据安全、大数据杀熟,到相对传统的劳动用工、企业反腐、知识产权保护,从大型企业的反不正当竞争、反垄断,到教育、医疗、游戏、金融、房地产等分门别类的行业高监管;另一方面也因为政府部门不断抬升企业合规线、监管颗粒度越来越细,带来的直接结果是企业不合规的成本越来越高。最关键的原因是越来越多的企业家、法律人达成了共识:持续合规经营、全面深入地规避风险,就是给企业创造核心价值。

理念一旦确立,接下来就是实操了。在各种论坛、研讨会、内部沟通中,律师、法务、合规官不断的探讨以下问题:(1)如何搭建合规架构体系?(2)什么是合适自身行业、体量、业务的合规管理系统?(3)如何提升合规专项能力?(4)如何维护合规的长效机制?在解决这些困惑的实践中,我们认识到:仅仅制作合规手册,整理合规规则,对于提升企业合规能力的作用微乎其微。花费动辄百万的成本,只得到一本本束之高阁的“合规宝典”。律师、法务、合规官们得到了更落地的共识:企业法务合规机制应当是数字化的合规机制;企业合规体系应该是科技和合规规则的深度结合。

在践行这一共识的过程中,技术同事和法律人一起,进行了各式各样的创新和探索。在我们秘塔科技和多家大型、超大型企业法务合规部门实际对接的过程中,我们观察到一种普遍性的做法:我将其称之为“半成品误区”。合规系统“半成品”通常由三部分组成:一为大屏幕,二为抓审批,三为电子签。大屏幕以树状图、饼状图、柱状图、中国地图、世界地图等方式展示合同、人员、分子公司、商标、专利、诉讼、仲裁的数量、分布、分类等信息;审批流程将不同任务分成可配置(通常也是可视化的)审批流程,合理化审批节点;电子签名实现合同全流程“无纸化”作业。

诚然,这三个部分是打通数据流通的基础和底座,是企业合规数字化必须的部分。但是,仅仅完成了这三步,与企业合规数字化的目标相去甚远。原因是:这三步是看得见的数字化,或者说仅仅是信息的数据化,是数字化中简单的部分。那些目前没有技术实现,也容易让人看不见的智能化部分,才是在企业合规数字化的核心,是真正发挥数字化作用的部分。

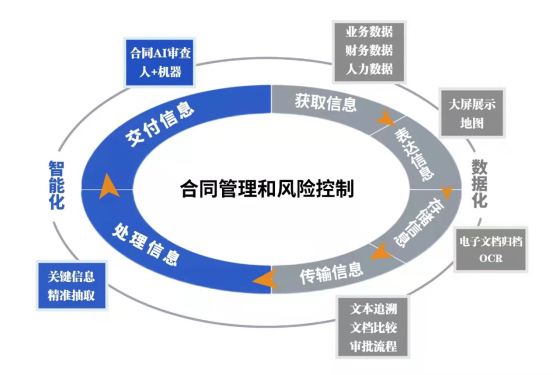

什么是企业合规的智能化?从原理上说,智能化解决三个基本问题:差异化更大的定制化服务;满足更小的生产批量;应对不可预知的供应链的变更。将这三个基本问题归纳一下:企业对外部因素变化响应的能力,就是企业的智能能力。企业对内外部风险的响应能力,就是企业合规智能化水平的体现。为什么反复强调智能化,为什么我认为智能化与数据化有明确的区分?让我们看看具体的例子,以企业数字化合规中的重要场景——合同管理和审查为例,让我们顺时针看下图:

智能化就是要完成从获取信息到交付信息的闭环。前文所讲到的数据化,指的是部分实现获取信息、表达信息、存储信息、传输信息这四个部分。数字化不仅仅是数据化,就像数字化不是装上大屏幕就完成了。数字化不仅是控制流程、卡住审批节点、手动输入信息到OA里。让数据可以被人看到、感知到,这仅仅是数字化这一乐章前奏的第一个小节。

我们愿意承认,数据化(获取信息、表达信息、存储信息的数据化)可以让法务、合规同事的工作效率有部分地提升:例如合同审批流程得以明晰、部门和人员的责任划分明确、管理层对于运营数字有直观的掌握。但是,这些都是基础,是数据层的简单处理。信息的获取、表达、存储、传输,这是相对简单的任务(虽然目前也很多都没有做好,例如法务同事们还在用手动输入的方式将合同关键信息输入OA系统)。用合适的人工智能算法处理信息、交付信息:完成特定的任务,解决具体问题,这是人+人工智能才能达到的效果,也是智能化的效果。

请大家注意,我们在这里讲的是完成任务、是解决问题,是交付。仅仅感知这些信息,把真正困难任务都交给人来做,这对整体效率提升非常有限,做得不好还加重了人的负担。交付信息不是给人看图表,而是提升人对信息的认知,是算法在处理了信息之后,有直接的输出,直接作用于合同管理和风险控制这一任务本身。从感知、到认知、再到解决问题,这一构建完成的整个闭环系统,才完成了企业合规数字化。数字化的最关键一步,是智能化,是直接交付信息。

我们秘塔科技在企业合规智能化这一任务上,在横向和纵向两个方面都进行了探索。横向来看,企业合规应该是全业务、全文本、全信息的合规。具体而言,全文本的各类型文件,包括但不限于合同、订单、要约函、内部规则、外部公告、沟通邮件、内部即时通讯,都需要被系统直接作用和监管。这就要求合规不能继续在法务部内部单点提升效率,需要打通前后端整体业务流程。合规应当渗透到整个公司业务运行的整个流程。从市场、销售、采购、财务、PR、人力资源方方面面,从中央到地方,存在风险的业务运行全流程都是由智能化企业合规系统治理和把控的。法务不再是一个守门员的位置,而是提示前场、辅助中场、调度后场,全流程把握企业合规风险。

纵向来看,企业合规智能化的表现应该是“合规官+AI”组成的合规系统。人工智能作为辅助的地位当然是不变的,但是人工智能如果是可有可无的辅助,这是懒惰和无用的。法务没有人工智能的辅助,还要全流程把握企业合规风险,这是天方夜谭。什么是有用的人工智能,什么是无用的人工智能?区别就是人工智能是否直接作用于合同审查这一任务本身,也就是是否完成了信息的交付。人工智能审查引擎要敢于对风险本身下判断、下结论。在有明确规则的前提下,明确、准确的判断;在没有明确规则的情况下,智能地给出建议和辅助材料(而不是简单的堆砌法规,或者不加筛选地乱给意见)。就像我们法律人最熟悉的法律检索任务一样。如果一个法务助理自己不动脑,只是把相关的法条、案例一股脑的都扔给法务经理,这就等于工作没完成。

从横向的全业务流程,到纵向的把一个问题解决,把一个任务打透,在人机协同理念下,在两个轴上打造真正有用的企业合规系统。横向和纵向的两轴的中枢点,就是合同。在完成合同智能管理和审查这一具体任务中,我们秘塔科技的技术可以直接作用于任务本身:

(1)“个性化文件推荐”

基于智能逻辑推理技术,实现根据工作个体的身份/职责、业务属性、使用频率、作业习惯、业务权限等要素进行智能模板推荐、智能要点提示、智能行为纠错的能力,为“千人千面”的工作单体提供个性化的智能文档作业平台。

(2)“文件溯源和联动”

基于全格式文本(包括电子和实体文本)全析算法,通过文本全要素精准识别和全流程多元比对,实现对文本在业务流程中各版本更新的精确溯源和智能感知联动功能。

(3)“合规文件自动生成”

基于智能逻辑推理技术,通过人机对话机制,将规范性文本进行规范要素、效力要素、逻辑要素解析,打造出新一代的合规性文本自动生成技术。应用这一技术整合企业的智能文本库,打造具备人机对话机制、批量作业能力的合规性文本自动生成模组。

(4)“定制化的精准抽取事实要素”

不仅仅针对合同文本,而是针对全部的业务文件中具有法律属性的事实,应用智能抽取算法,抽取业务事实要素、法律属性事实要素。这是优化数据分析、合同AI审查、合同系统管理等需求的基础设施。让企业彻底抛弃向OA系统手动输入信息。特别重要的是,抽取事实要素并不是仅针对简单的“合同签订地”、“合同有效期”这样关键字段的抽取,而是带有逻辑推理的抽取,是在“付款流程”、“账期安排”等复杂情况下都能完成精准抽取任务。

在解决了上述四个问题之后,人工智能可以深入到合同智能审查领域。真正可用的合同智能审查模型是非常复杂的问题。其核心在于依赖智能逻辑推理技术,实现AI的逻辑能力。在完善地解决了(4)提到的法律事实要素智能抽取模组后,对合同本身、合同审查规则等进行知识图谱建构,通过专业类数据标注和算法训练。合同智能审查系统可以让合同真正作为smart contract在企业系统中运行。

企业合规是一个端到端的流程,是闭环的概念。我们理解合同的管理和风险控制只是企业合规体系中的一部分,但是整体的理念应该是一致的。单点的智能化要做透、要直达完成任务本身。从单点的智能化突破,实现我前文提到的横向和纵向端到端的智能化,最后用产业智能化的思想来改造整个企业合规体系。

让我们再来重新表述一下数字化中看不见的部分——智能化,以及智能化能够实现的效果:让正确的数据,在正确时间、正确的地点、以正确的方式传递给正确的人和机器,进而由人和机器输出正确的结果,实现数据的自动流动和完成特定的任务。我们看到了很多企业的管理层和法务部已经认识到了数据化的局限,例如:大屏幕并不能实际作用于任务本身;法务手动输入业务核心事实要素反而加重了法务同事的负担。这些企业也在思考如何推进智能化的进程。

我希望在本文明确的是,信息的自动化-网络化-数据化-智能化,这不是一个线性发展的模式。互联网技术不能对企业合规部门的组织形式和生产方式作出改变,但是数字化、人工智能技术可以。衡量一个法务部的,或者是一个企业的,合规数字化的水平只有一个标准:在一个法务部,在每一个信息流动的关键环节是多少不需要人去参与的,是不需要人去干预的工序。精确地找到这些关键环节,用包含人工智能在内的多种技术,尽可能的解决这些工序,这才是衡量智能化的标准,是智能法务部的本质。在这个意义上,大屏幕的数据可视化并不是必需的。如果深入到认知和解决问题这一层面,那么感知层并不那么必要。我们秘塔科技希望和更多的企业进行深入的合作,实质性地推进企业合规系统智能化的进程。

END