编者按

中国经济发展区域力量正在形成新竞争格局,也在重塑区域法律服务市场能级。

近年来,城市群经济的蓬勃发展,推动了以长三角、京津冀、粤港澳、成渝、华中等地为代表的多个区域市场,展现出新的经济活力。2023年中国经济总体恢复性增长,实际GDP同比增长5.2%。

坚实的经济基础是区域律师业发展的有力保障,活跃的区域法律市场迅速崛起,发展趋势明显。与此同时,法律服务产业集聚现象日益凸显,相关政策扶持力度不断加大,部分地区的法律服务产业集聚效应尤为显著。

2023年,中国法律服务产业区域市场有哪些特点和机会?律新社在深入调研长三角、京津冀、粤港澳、东北、川渝、西部和中部等七大地区的法律服务市场后,推出“中国区域法律服务市场观察”系列文章。

本期,我们将聚焦长三角地区。

作者丨宋祥红

出品丨律新社品牌服务中心

大江奔流,聚势向前。长三角发展进入深化升级的新阶段,映射在律师行业的发展上亦然。

长三角包含众多城市,经济规模庞大,开放程度较高,创新活力旺盛,辐射范围广泛,堪称中国经济的重要增长极和最具活力的地区之一。不到4%的土地面积,汇集了我国约17%的人口,创造了全国近1/4的经济总量,这是长三角地区经济活力的生动写照。

2024年1月23日,长三角一市三省晒出2023年经济发展成绩单。各地政府工作报告显示,上海2023年GDP达到4.72万亿元,增长5%;江苏GDP达12.82万亿元,增长5.8%;浙江GDP达8.26万亿元,增长6%;安徽GDP达4.71万亿元,增长5.8%。2023年长三角一市三省GDP总计30.51万亿元,约占全国比重的24.2%。

区域经济的发展同步推动了长三角法律服务业的繁荣。一方面,区域行业发展迅速、规模庞大,在全国范围内名列前茅,而且律所的影响力大,品牌化建设更为成熟;另一方面,对于长三角地区的知名品牌和规模律所而言,相较于在外部拓展市场,它们更倾向于紧守阵地,继续深耕经济活跃、法律市场繁荣的长三角地区,并稳健推进全国化发展战略。

同时,在国家政策和长三角各区域政策的大力支持下,长三角地区法律服务市场的制度优势也在逐渐释放,助力这个区域的律师业在专业化和组织化上迈上高质量的台阶。在活跃经济的带动下,长三角地区法律服务业还积极推动创新和升级,一些律所在法律科技和人工智能等领域进行积极探索,提供着更高效、更高质量的法律服务。

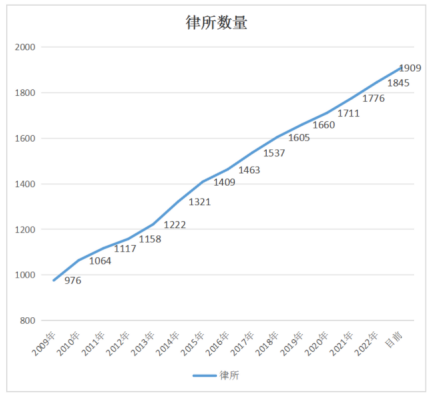

上海:精耕细作,稳中有进

然而,与律所和律师数量上的增长相比,业务层面则不容乐观。根据上海律协披露的数据,2021年上海律师办理各类诉讼案件39.06万件,同比增长12.56%,但非诉讼业务则从2020年的17.5万件小幅下滑到16.10万件。此后,2022年的业务量相较于2021年进一步存在较大幅度的下滑,直至2023年才缓慢回升,但回升幅度较小,业务量增长明显与律所和律师数量的快速增长不相匹配。

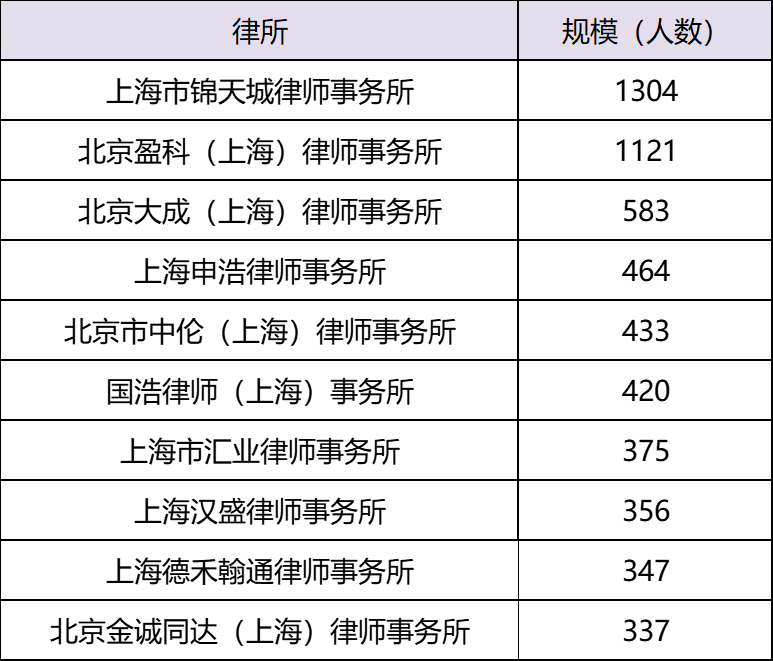

在律所排名方面,相较前一年,上海规模排名前五的律所仍保持稳定。而在前十的律所中,上海申浩律师事务所取得了相对更大幅度的人员增长,跃升至第4位;上海德禾翰通律师事务所、北京金诚同达(上海)律师事务所排名有小幅上升,跻身前十,其中德禾翰通2023年人数跃升较为明显。

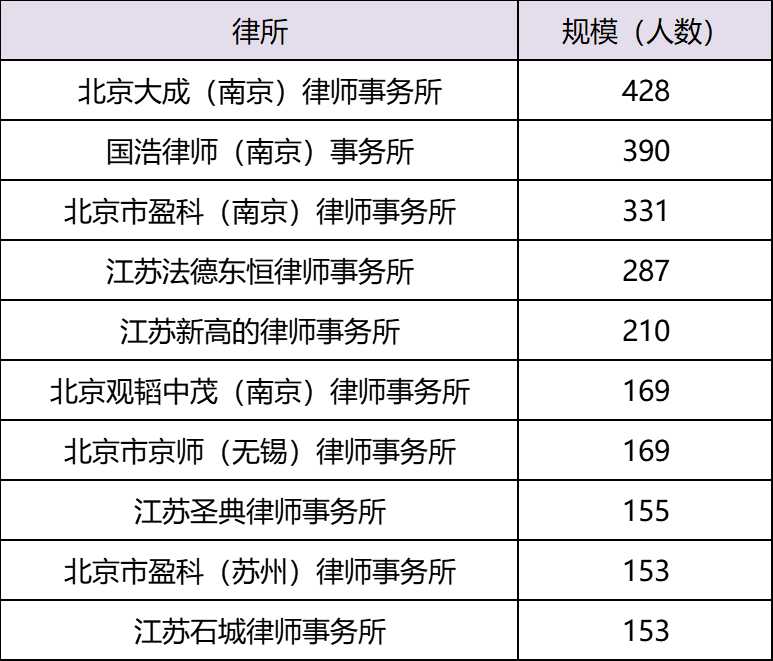

表1:上海市规模(人数)排名前10位的律所

数据来源:司法部(截止日期:2024年2月1日)

江苏:典型的“苏大强”

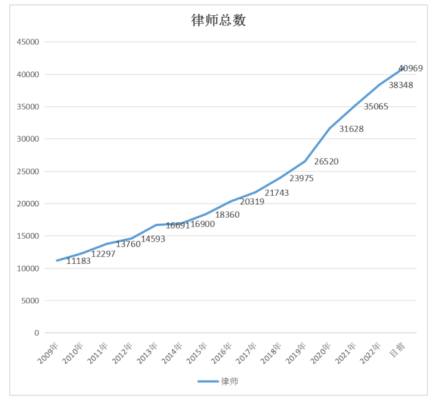

在律师人数方面,截至2022年,江苏省执业律师人数突破44000人,仅次于广东省、北京市、浙江省,在全国排名第4。

数据来源:江苏省司法厅

据南京市律师协会数据,2023年初,南京律师人数达11000余人,共有律师事务所536家。据苏州市律师协会数据,截至2023年12月,苏州全市共有律师8406人,同比增长12%;律师事务所437家,同比增长6%,其中百人所达到8家。苏州全市律师共代理诉讼案件160527件,相比2022年增加16088件,业务收入增长11%。

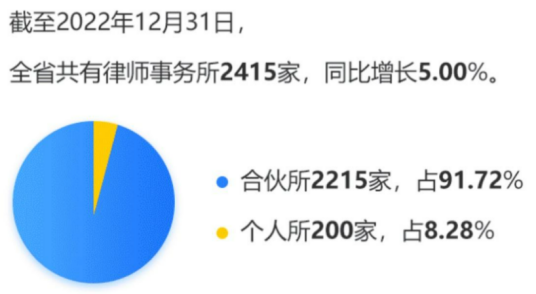

浙江:增速明显的速度型

其中,杭州作为浙江省省会和长三角经济圈的核心城市之一,经济总量位居全国省会城市第四(仅次于广州、成都、武汉),在长三角城市群中名列第三(仅次于上海、苏州),汇集了大量国内外优秀民营企业,法律服务市场需求广阔。据杭州市律协公布的数据,截至2023年底,全市共有律师事务所714家,同比增长6.4%;律师16265名,同比增长13.2%;全市专兼职律师办理各类案件33.7万件,同比增长17.4%;律师担任法律顾问30093家。

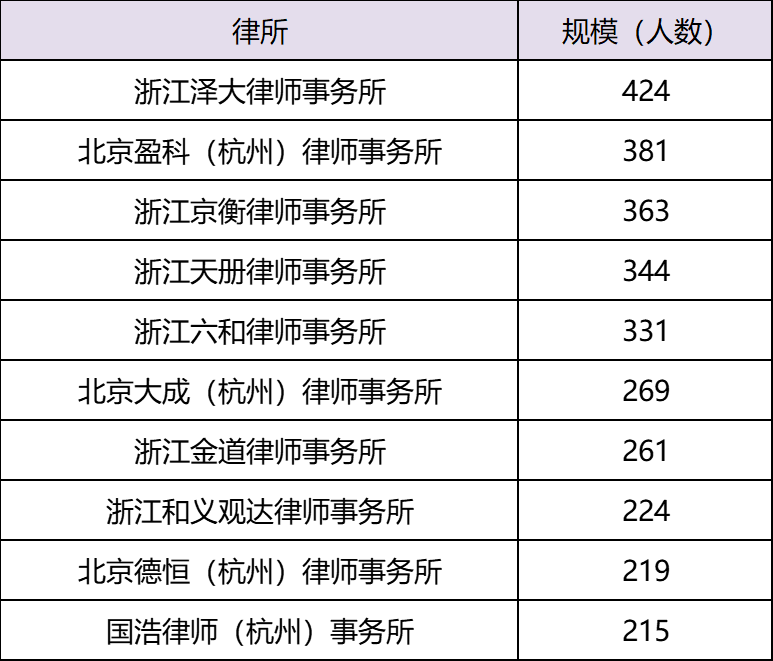

数据来源:司法部(截止日期:2024年2月1日)

安徽:需求旺盛,态势向好

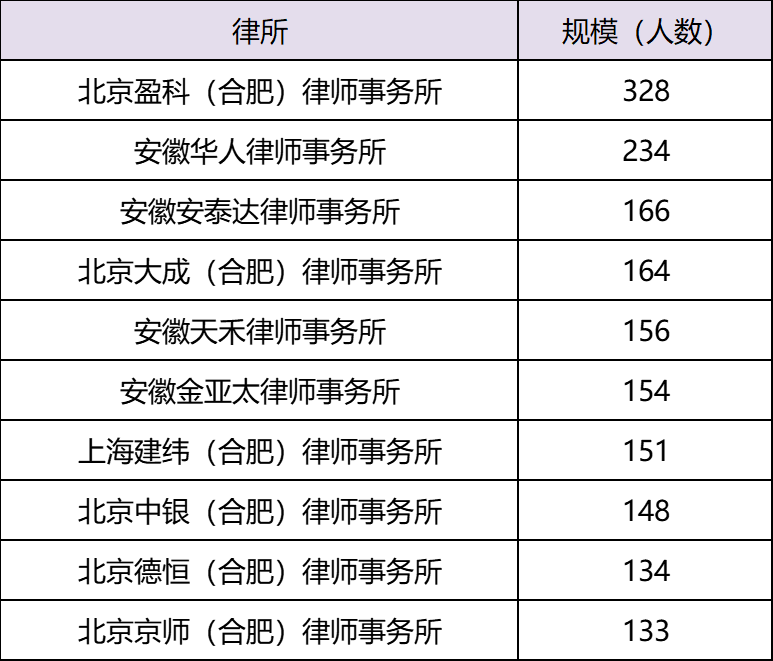

从市场竞争看,大规模品牌律所在安徽尤其是合肥的竞争比较激烈。以司法部的数据来看,安徽人数规模排名前10位的律所中,有6家都是外地律所的分所。

数据来源:司法部(截止日期:2024年2月1日)

02

在长三角一体化大背景下,长三角地区法律服务业的发展特色既存在共性,又有地域性的差异。上海、江苏和安徽在供给结构上存在不平衡,而浙江各区域律所实力表现各有差异。

上海:涉外法律服务国际竞争力需加强

2024年初发布的《上海市人民政府办公厅关于印发〈发挥城市功能优势 做强律师事务所品牌 加快推动上海国际法律服务中心建设的若干措施〉的通知》(以下简称《通知》)中,包含诸多支持律所提升涉外业务能力的建设举措,既凸显顶层规划,又贴合行业发展需求,展示了上海涉外律师服务业发展的宏图规划。

《通知》中明确:支持律师事务所通过并购、联营、品牌输出等方式,在我国对外投资合作较多的国家和地区设立分支机构或服务网络,按照规定给予补贴。在“一带一路”沿线和东南亚国家(地区)设立法律服务中心,为律师事务所了解和开拓当地法律服务市场提供便利。打造涉外法律服务资源集聚平台,汇集发布涉外法律服务机构名录、国际法律服务市场动态和风险防范提示,搭建企业与涉外法律服务机构交流渠道,推动涉外律师事务所、外国律师事务所驻上海代表处、中外律师事务所联营办公室、仲裁机构、商事调解机构、域外法律查明机构等多元主体聚合式、融合式发展。(相关阅读:《鼓励律所引入公司制模式、国外开分所有奖励?这则《通知》全是上海涉外品牌律所发展红利丨律新观察》)

让人欣喜的是,上海部分具有更高发展视野的律所已经加大在涉外法律服务领域的发展。

作为中国最早的涉外律所,30岁的上海段和段律师事务所见证了上海涉外法律服务业的不断壮大。段和段权益合伙人孙瑜介绍,如今律所在国外有7家分所,设在西雅图、纽约、塔什干、马德里等地,均由上海总部直接管理。“2018年我们在乌兹别克斯坦的首都塔什干设立了办公室,作为法律服务提供者,见证了中乌两国间在投资和贸易等领域所取得的丰硕成果。”[1]

上海市汇业律师事务所于2023年正式吹响加强涉外法治战略的号角。比如派出律师代表团赴新加坡出席145届INTA年会;亮相2023年中国国际服务贸易交易会,充分展示中国律师形象;在全球网络的30家合作所基础上新增荷兰、巴西、墨西哥三个国家的战略合作伙伴;大力推进律所“走出国门,沟通世界”的工作,进一步重视和支持涉外人才的教育与培养;与华东师范大学携手向国家教育部申报“涉外法治人才培养基地”,与武汉大学、华东政法大学外语学院等校院签署协议,共建“涉外法治人才实践基地”。

上海功承瀛泰律师事务所在2023年下半年派出律师团队,完成了上海市浦东新区司法局首届“浦剑班”在英国剑桥大学为期一月的学习交流活动。本次活动让律师们深刻感受到了剑桥大学浓厚的学术氛围和历史沉淀,深入了解了多国法律体系及律师实务,进一步拓宽了涉外法律合作网络和国际视野。

除此之外,上海市律师协会还制定了长期涉外律师培训计划——“领航计划”,从2019年起至今已举办5期涉外律师培训营,累计培养了302名精通涉外业务、国际规则和跨语言、跨文化运用能力的复合型涉外律师人才。目前,上海从事涉外法律服务的执业律师已经近3500人,占全市律师总数的10%。

江苏:业务结构有待突破省内局限

另一类是业务结构上的失衡。其一,发达的经济基础给江苏法律服务市场提供了优渥的土壤,但与北上广地区相比,江苏律师业的发展程度相对欠缺,仍存在着诉讼领域结构性过剩、非诉讼领域结构性不足等问题。据江苏省司法厅数据,2022年全年,江苏全省共办理诉讼案件781912件,非诉讼法律事务共办理107362件,诉讼、非诉配比的失衡可见一斑。其二,江苏的涉外法律服务、知识产权法律服务等高端业务亦相对不足,高端业务、高附加值业务偏少,亦缺乏与之对应的高精尖人才。其三,江苏市场大部分业务局限在省内,全国性业务相对偏少。

京沪大所在苏分所由于可以调度全所的资源加以扶持,因此其在资源共享、管理运营、专业化、标准化等方面更胜本土大所,在高端业务领域也更具竞争力,但业务结构仍会受限于本地市场环境。

不过,当地的本土大所深耕本地法律服务市场多年,往往拥有深厚的客户资源和团队优势。

江苏亿诚律师事务所在专业领域方面,在坚持“商事争议解决”“劳动法律服务”“涉外法律服务”三大特色品牌精进与发展的同时,更主动拓宽赛道,在能源与自然资源、医疗卫生、政府与社会资本合作等领域均引进了具备丰富法律服务经验的成熟团队,致力于为客户提供更全面更专业的法律服务。亿诚聚焦专业技能的深化,积极筹建各专业法律服务中心,围绕优化专业标签的目标部署,以实现精专为任、聚势共赢。

江苏圣典律师事务所坚持走适合自己的路,不盲目发展,“升级强所抓品质,谋新布局强管理”。以成立业务委员会的形式,细分业务领域:矿业、刑事、复杂疑难、婚姻家事、破产、知识产权……在综合规模化的大所内部,再细分专业领域,以“专精特”的业务模式为客户提供优质服务。圣典紧紧抓住服务品质这一主线,坚持以客户为中心,将“服务、合作、创造价值”作为律所的发展之本。

浙江:大所深耕,本地中小所发展环境苛刻

安徽:市场竞争态势明显 暂未出现较大体量龙头所

安徽作为唯一叠加长三角一体化发展、长江经济带发展、中部地区高质量发展三大国家战略的省份,加快构建现代化产业体系、前瞻布局未来产业、扩大对外开放是其发展的必由之路。当前,安徽正在加快建设具有国际竞争力的新能源汽车产业集群,不断壮大先进光伏与新型储能、新型功能材料、智能制造装备、生物医药等优势产业集群,培育经济发展新动能。与此同时,中国(安徽)自贸试验区的发展也正如火如荼。

因此,安徽在未来的发展过程中必定需要更加优质的涉外法律服务,助力国际化业务“走进来”,促进本土企业“走出去”。同时,安徽各类企业的资本市场法律服务及其他高端法律服务需求也会与日俱增,因而市场潜力巨大。然而,涉外、高端法律服务一直是安徽多数律所的短板,高素质涉外法律人才短缺,唯有补齐这一短板,才能优化市场的法律服务产品供给,优化营商环境。

安徽天禾律师事务所负责人、管理合伙人卢贤榕在接受律新社调研时表示,从供给端看,北上广深较大规模的品牌律所有超过70家相继在合肥、芜湖等地开设分所,法律服务市场进一步进行品牌整合,竞争态势明显。在竞争中,本土品牌所,尤其是中小规模所受外来所冲击较大,人员流失严重。另外受经济体量影响,安徽法律服务市场价格整体不高,存在低价竞争。而且安徽律师业集中效应明显,合肥律师占全省律师数量的近40%。除头部律所外,大部分律所主要从事争议解决和企业顾问等传统业务,在新兴业务领域的全国竞争力较弱。

03

中国律师业飞速发展,在激烈的竞争中,律所如何才能更好地把握机会、抢占市场?除了专业化建设之外,律所的品牌打造亦不可少。

近年来,我国律师行业正逐步步入品牌化发展阶段,品牌战略已逐渐成为众多律师事务所的核心发展战略之一。从知名律师到大型律所,我国律师行业品牌建设的发展思路愈发明确。行业内部普遍认同并重视品牌建设,致力于加速品牌培育,以实现品牌化发展。品牌建设不仅是律师事务所发展的关键策略,更是律师事务所高质量发展的显著特征。

在长三角地区,上海律师事务所的品牌化意识较为强烈,因为起步早,品牌建设相较其他地区更为成熟。浙江、江苏和安徽的律师事务所品牌化建设整体上与上海相比还有些许差距。值得注意的是,受京沪大型律师事务所规模化扩张的影响,众多大型事务所在苏浙皖地区设立分所,这在很大程度上推动了这些地区律师事务所的品牌化进程。

04

鉴于律师业务机遇与行业长期发展,长三角各区域法律服务市场在城市、区域经济发展态势、政策支持等多方面因素的影响下,均迎来了各自独特的新机遇。

深耕涉外业务,占领创新高地

作为改革开放和国际合作的桥头堡,上海在涉外法律服务领域可谓起步早、视野广、举措实。其通过持续创新实践,建设更加开放包容的全新“生态港”,为护航中国企业走出国门提供优质法律服务,为国际法律服务机构和法务人才在上海执业营造了良好环境。

来自上海市律师协会的数据显示,截至2023年,上海拥有涉外律所277家,涉外律师3500余人,其中15家律所在国外开办了31家分支机构;上海已有8家中外律所联营办公室,此外,还拥有全国60%的外国律所代表处,共计124家。预计到2025年,上海涉外律师将达5000人,境外布局更趋合理,服务辐射力更为强大。

经过多年发展,上海涉外法律服务已从过去主要依靠外国律所和律师,发展为外国律所、中国律所、中外律所合作,中外律师共同参与的方式和格局。“大胆‘引进来’的溢出效应日渐明显,国外优秀法律人的加入,一是给上海带来先进执业理念和管理模式,二是向世界传递了上海良好的政策环境和营商环境,把外资引进来,三是依托自身平台加快集聚国际高端法务人才。”上海仲裁协会会长俞卫锋说。[2]

在国际仲裁方面,上海仲裁机构获得联合国国际贸易法委员会观察员席位,并积极参与国际商事争议解决规则、标准制定和相关机制建设;在涉外公证方面,上海推选优秀公证员加入国际公证联盟;在国际商事调解方面,上海探索建立海外知识产权服务工作站,建立中欧、中美国际商事联合调解机制,并推荐9名调解员成为联合国世界知识产权组织认证的首批中国调解员。[3]

聚焦产业转型红利与下沉市场

在长三角一体化的政策背景下,安徽律师业一方面积极向浙江、江苏和上海拓展,学习先进的律所管理模式,开展律所间的跨区域合作,接触新兴的业务领域;另一方面,安徽经济稳步发展和在全国影响力的加大,也为本土所走出去奠定了一定的可能性。

05

一直以来,长三角地区依托其特有的地理优势、市场优势、政策优势,吸纳了大批海内外优秀的法律人才,使得整个长三角法律服务市场呈现出业务活跃、不断发展和创新的态势,在全国乃至全球都极具影响力和竞争力。

未来,长三角法律服务市场发展的核心趋势包括但不限于:服务的辐射范围将超出传统行业,与新经济领域深度融合;涉外法律服务需求持续增加;品牌建设的重要性被提到更高地位,推进速度进一步加快;市场竞争将日益加剧,优胜劣汰的格局更加明显;科技应用将深入各个服务环节,智能化将成为提质增效的关键所在;招聘、培养、留存高素质法律人才将影响律所实力;客户需求将更加细分和定制化,要求提供个性化解决方案。而面对竞争,最好的方法从来都是打造专业高地和壁垒,在同质化竞争中做差异性的法律服务,更加注重客户的个性化需求,提供更加定制化的解决方案,提升客户参与度和满意度。

2024年,在充满不确定性的环境里浮沉,长三角地区的律所更需要坚定那些被历史验证的共识。直面复杂与跌宕,始终执手相行,始终心怀敬畏,始终敢于创造,不断精进自身的服务质量,不断挑战自身,向更高的标准一次次发起冲锋。

# 注释 #

[1] 2023年9月5日,解放日报《擦亮涉外法律服务“上海品牌”》

[2] [3] 2023年8月28日,法制日报《上海打造开放包容涉外法律服务“生态港”》

END