律新社丨编辑部出品

近年来,我们看到一个很奇怪的行业现象:一方面,律师/律所评级活动如火如荼,另一方面,律师/律所榜单排名经常被业内人士热议和诟病。最近,律师业榜单评级活动又被推上“风口浪尖”。

8月23日, The Lawyer发布了“2020年亚太区律所100强(Asia-Pacific 100 2020)”报告,41家中国律所入选。有业内人士质疑该榜单忽略了某家在国内规模化势头正盛的律所。7月29日,界面新闻公布的2020年度律师事务所排名也引发了业内对于谁有资格为律所排名的争议。(详情请戳:界面发布金榜律所100强名单引争议!谁最适合为律所做评价?丨律新社观察)

律新社了解到,近些年来,除了独立机构举办的评选,各地司法局一直在锲而不舍的举办“十大优秀律师/律所”等评选,一些大所内部也出现了大律师评选活动。

评级似乎逐渐成为了行业的常规活动。虽然业内对评级的争议从未停息,但市场和行业自治组织对评级的认可却在不断增强。8月3日,广东律协宣布为入选三家国际法律评级机构的省内律所及其执业律师提供一次性资金支持奖励。近几年,也不断有大型企业在招标时将律所是否上榜作为准入门槛。

法律评级为何让律师业“又爱又恨”?对于评级活动,我们需要思考的问题还有很多。

当下的评级模式存在哪些问题?律师行业需要怎样的评价体系?是否可以借鉴其他行业的评价体系?官方部门与独立机构的评价如何才能更好的共生?大数据时代,未来的科技将怎样重塑现有评价体系?

01

法律评级榜单有何魅力?

律新社观察到,近几年,关于律师评级的活动及奖项越来越多。除了钱伯斯、ALB、Legal 500等耳熟能详的国际法律评级机构,司法部、中华全国律师协会、各地司法行政部门、各地律师协会、媒体也都分别推出了形式各异、标准不一的评选活动。

评级活动愈发频繁的出现,也意味着市场对于此类活动的需求在不断增加。如果一份榜单不被客户与律师认可,如何能持续地办下去?上榜一份知名榜单,对于律师/律所来说确实是有很大利好的。

首先 “上榜”是一次很好的律师/律所宣传机会。在这个人人高呼“品牌建设”的时代,一次全国甚至全球范围内的“露脸”机会很难不令人心动。除了律师/律所自身,一些客户也开始重视排名,如中国移动投资公司今年的国际常年法律顾问采购项目公告中明确写道:应答方需在2018年—2020年某榜单中均名列第一等或第二等。

目前明确地将是否“上榜”作为准入门槛的客户数量并不多。“上榜”是否能有效提升律所在客户心目中的形象,进而促进更多合作,还有待商榷。

张伟华 联合能源集团有限公司副总裁兼总法律顾问

“不可能因为谁在榜单上排名靠前就用谁。”联合能源集团有限公司副总裁兼总法律顾问张伟华总结道,“选择律师、团队要进行多方面的考量,结合具体的项目作出决定”。多年与律师打交道的经验让张伟华总结出了“望闻问切”的方法,在对律所进行考察时,他会调查团队成员背景、历史项目经验、法务同行评价,了解律师对于项目的看法、思路和执行计划。张伟华告诉律新社,大型公司内部都有一个自己的律师/律所动态榜单,以专业、法域 、国家等维度对律所/律师进行分类排名并随时调整,也会对合作过的团队进行评估。

陆宇平 日企TOTO法务总监

日企TOTO法务总监陆宇平告诉律新社,在选择合作的律师/律所时,会将榜单作为参考的依据之一。但他也深知,没有上榜并不代表这些律师不优秀,行业里有很多埋头苦干且水平很高的律师。律师同行推荐、法总之间的信息交流、对律所/律师的亲自考察、先前经验的积累、律师/律所排名......通过多种渠道,陆宇平逐渐在脑海里建立起一个理想律师库。

其次 “上榜”能增加律所对于人才的吸引力。律所之间的竞争归根结底是人才的竞争,因此每年各家律所都会投入大量人力与物力组织校园计划、青年律师训练营等活动。而吸引并留住人才最重要的一点就是让人才产生自我价值的认同感。如果律所连年“榜上有名”,对于增加人才的认同感是有一定积极作用的。

一位华东政法大学应届法学生告诉律新社,她在选择实习和工作的律所时,会将律所名气作为考量的重要因素,但主要是以法学生圈子里自然形成的评价作为参考,偶尔会直接看律所排名。“主要是国内没有像美国的Vault那样认可度高的律所名誉度评价榜,我只能向同学、老师打听律所的声誉与实力。”每次做选择时,她就像在盲赌,即使选对了律所,也有可能选不对团队。

第三 榜单有助于律师/律所审视自身的形象与专长,寻找需要补足或加强的地方。律所服务领域的调整、服务水准的提升、努力学习的参照等等,都可以从一份较为公正的榜单之中观其大略。而对于年轻律师而言,通过这样一份榜单,对行业形成大致的了解,也未尝不是好事。

02

评级活动为何总是争议不断?

评级活动之所以引发争议,从浅层原因来看,是因为对律师/律所做了高下之分,这对绝大多数律师来说,是很难接受的。从更深层的原因来看,目前行业缺乏统一的律师评价体系标准,很多榜单的评选是基于客户是否主动提交材料或者“付费”。对于市场中出现的“注水”榜单从而影响到律师/律所利益时,这种不客观的评选所带来的争议在所难免。

律新社了解到,目前大多数评选活动是以主动申报的律师/律所为评选范围的。

有业内人士质疑,如果所有榜单都只在申报的范围内考虑,造成的后果是评选变成了一次已报名人士的“自HIGH”,榜单的公信力也随之下降。

一方面,市场对于榜单的看重会使得律所被裹挟着加入一场场竞赛,另一方面,大型业务可能会不断向常年居于榜单头部的律所集中,加剧垄断现象的出现。

不过也有业内人士指出,大部分评级活动的评选范围都以律师/律所主动申报的名单为主,这样的方式广泛存在,必然有其合理性。一是很多案例、项目信息无法公开或没有完全公开,律所在申报时提供的项目资料便成为了评选机构进行研究的重要材料之一;二是研究员可以对已报名的律师及其提供的客户名单进行访谈,在加深对律所与律师了解的同时,也可以获取律师对于同行、客户对于律师的评价,让评选维度更丰富。

那么,若有律师/律所不愿意主动申报,或因为淡泊名利或因为不愿投入过多精力,一份标榜客观、公正的榜单是否应该将没有申报的律师/律所也纳入考量范围?

杨晨 北京金诚同达律师事务所主任、高级合伙人

北京金诚同达律师事务所主任、高级合伙人杨晨律师认为,如果律师/律所不主动参与的话,评级机构还是有多种其他渠道去获取信息的,如同行对于未参选律师/律所的评价;媒体对于案例、项目的报道;一个成熟、专业的机构在日常研究中收集到的有关律师与案例的信息。

综合这些信息,一个浸淫市场多年的评级机构其实是有能力把一些不愿意主动申报、比较低调的优秀律师挖掘出来的。随着案件与项目信息透明度的不断提升,大数据、区块链技术的应用更为普遍,行业监管部门数据不断丰富,可能申报就会变得越来越不重要。

大数据、区块链、人工智能......这些时下最热门的科技词汇将我们的思绪引向未来。采访中,被问及未来的律师/律所评价模式时,每一位受访者都提到了应尽量减少主观因素这一点。

邢冬梅 天达共和律师事务所合伙人

天达共和律师事务所合伙人邢冬梅律师提出,每一个评级机构首先要建立自己的数据库,从大数据中去攫取最重要的事实性因素,这是对一个榜单的科学性、权威性的重要支撑。“未来的技术,如果能够更好的让数据与事实说话,尽量减少评级过程中的主观性因素,那当然会得到更客观的结果。”

03

律师业评价体系如何建设?

法律服务具有抽象性与低频性,当一个不懂法、没有人脉的人需要寻找法律服务时,如何精准匹配需求并找到所需要的专业律师?榜单的出现能在一部分场景里解决问题,但榜单毕竟体量有限,普通人寻求的法律服务一般也不需要“劳烦”榜单上的大咖。

市场与行业对榜单热捧的背后,是一个全面、细致的评价体系亟待被建立的现实需求。这个体系最好能覆盖到每一家律所、每一位律师。

截至2019年底,全国共有执业律师47.3万多人,律师事务所3.2万多家。将每一位执业律师都纳入评价体系,让法律服务不再难找,这是行业与市场对未来的期许。事实上,客观评价一个人是很难的。对于评价律师来说,专业知识水平、服务质量、办案经验等都是常见的维度,但这些评选维度的主观性因素较强,难以科学的量化。

而对律所进行评价时,则能更容易地找到客观、可量化的维度,但目前全国尚无一个客观、有权威性的全国律所评价体系。

会计师行业与律师行业类似,都是为客户提供专业、高度个人化智力服务的行业。因此,现有的会计师事务所评价体系或许能提供一些借鉴与启发。

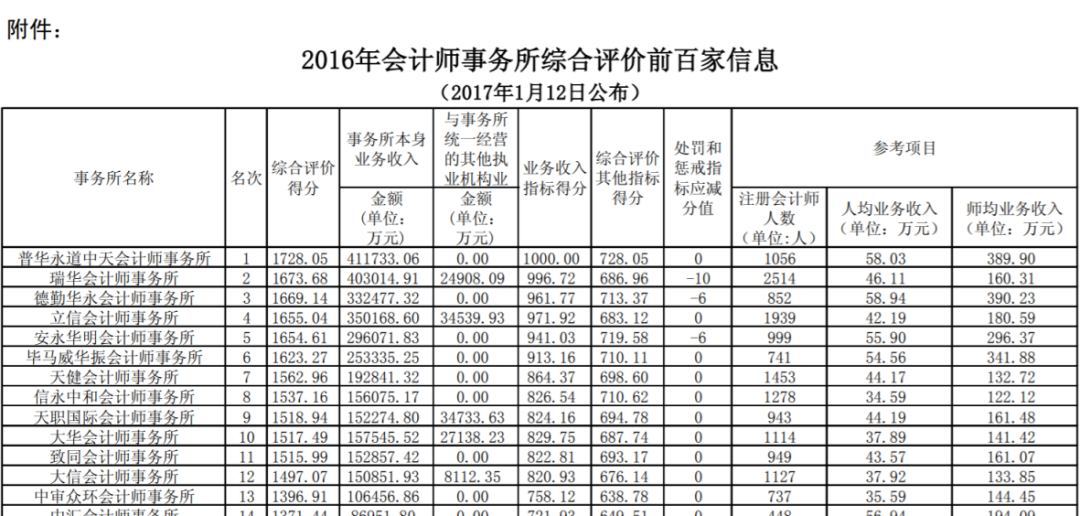

中国注册会计师协会每年发布一次top100会计师事务所综合排名,始于2003年。根据公开发布的《会计师事务所综合评价方法》,排名指标分别为:业务收入指标、综合评价其他指标、处罚和惩戒。其中综合评价包括:内部治理、执业质量、信息技术、社会责任、受奖励情况等指标。

这些指标基本都有同一个共同点:可以量化。且一部分数据本身是由行业管理部门掌握的,会计师事务所在填写评价表时并不需要手动填写。值得注意的是,注册会计师协会并不对会计师个人的专业水平进行评价,相较于评价事务所,评价个人显然更加主观、可量化标准少。

回到律师事务所评价体系上,行业自治组织与管理部门在监督律所运营的过程中也收集了大量数据。如果相关部门、组织能对这些数据进行科学的分析处理,借鉴第三方独立机构评价律所的方式、其他行业构建统一机构评价体系的经验,制作各地区律所排名榜单,这份排名相对来说会更具客观性与说服力。

冯加庆 上海市海华永泰律师事务所主任

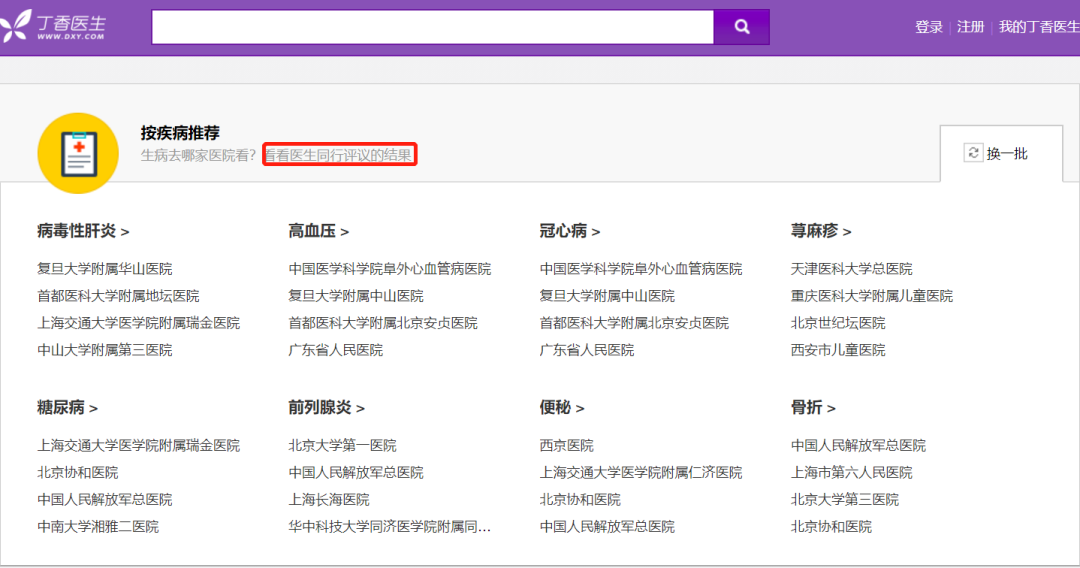

“很长一段时间内,行业主管部门与独立评选机构的评价会并存。”上海市海华永泰律师事务所主任冯加庆律师在接受律新社采访时,将法律行业与医疗行业进行了对比,“医疗行业也是官方与非官方评价双线并进。官方的有依照卫生部发布的《医院分级管理办法》实行‘三级六等’划分法;非官方的有丁香医生等分类推荐平台。”

冯加庆认为,对律师、律所的评价,要站在多种维度来看。司法行政机构、律师协会,还有同为法律共同体的法院、检察院、仲裁机构等,这些主体的评价标准与律师自己的、客户的标准不会完全重叠,各自的出发点不一样。

如果律师协会、司法部门和国内优质媒体能够合作建立一套权威的、本土的、完善的律所和律师评价机构和评价模式,进行公开透明的评比,或许是更好的选择。

放眼更遥远的未来,随着司法裁判文书的公开、大量数据端的开放,法律服务逐渐变得“透明化”,系统性的律师评价也成为可能。

早在2015年,天同律师事务所主任合伙人蒋勇便在专栏中预言了未来的律师评价体系:评价可以不再依赖任何第三方机构。在互联网平台上,律师的所有碎片信息——律师发表过的文章、代理过的案件、客户的评价、同行的评价、法官等其他法律服务参与方的评价等等都可以被整合,从而实现对律师的更为全面和客观的评估。

这样的评估不需要事后的人工调研,而是在律师工作中实时产生。如果说,传统的评级机构是法律服务市场的调研者,基于互联网的律师评级,其实是法律服务市场自身在“发话”。由律师工作中实时产生的庞大数据来自动生成评价,这一方法或许可以阻止一些早已不在一线的“大律师”也争相参与各种排名并榜上有名的问题出现。

互联网时代,科技不断地改变着法律服务市场的形态,各家律所也在不断的布局新业务、改变业务模式以应对被替代的风险。法律服务越来越多地依赖于数据分析,而评价法律服务提供者与机构的评级活动,也会顺应这一趋势。身处时代巨变的洪流,既然律所在不断转变,那么评价律所的机构也必然需要变革。诚如蒋勇律师所言,互联网真正改变法律服务行业那一天,也必定是现有传统法律评级机构被取代的那一天。