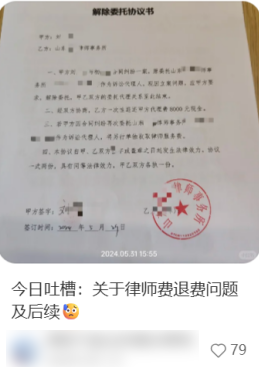

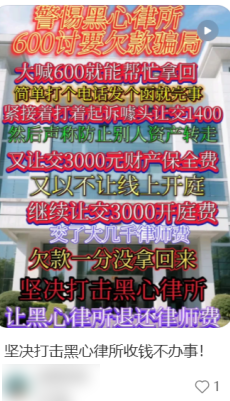

胜诉之后,等来的不是客户的称赞,竟是一纸投诉状和退费函? “胜诉后因执行难,竟需退还律师费?”近日,河南南召县司法局的一则通报引发关注。据《南方都市报》过往报道(2024年6月19日),孟女士委托律师刘某代理经济纠纷案胜诉后,因被执行人拒不履行判决,转而投诉律师“效率欠佳”要求退费。刘某最终退还2800元代理费,事件被称为“纠治群众身边不正之风的缩影”。[1] 这并非孤例。当经济下行压力传导至法律服务市场,律师被要求退费的案例正在激增,从客户因失业主张“服务未达预期”,到出现律所低价揽客引发的服务缩水争议,甚至出现恶意投诉的灰色产业链。 法律服务合同的签订,承载着双方的信任。当客户的预期与律师的实际交付之间存在差距时,此种信任便可能面临挑战,进而引发退费需求,确在情理之中。然而,当合理的退费诉求被裹挟于精心设计的“维权”套路,甚至不惜伪造证据时,一场针对律师职业的信任危机与挑战便悄然形成。 纵观当前法律服务领域,针对律师服务的投诉及其衍生的退费诉求呈现出值得关注的规模与态势。2024年,全国律师协会共受理针对律师的投诉案件1.54万起,其中涉及代理行为不尽责与收费违规的投诉占比过半,直接指向了后续的退费争议核心。[2]具体到地方层面,变化趋势尤为显著:至2025年5月,北京市朝阳区被投诉数量居首位的律所,其工单量攀升至355件,较2024年5月排名第一律所的86件,同比显著增长313%。大量投诉直接转化为退费诉求。这一现象背后,折射出当下经济环境下客户对成本的敏感度提升,以及对法律服务结果未能达到预期的容忍度急剧下滑,部分当事人甚至开始将投诉退费视为降低损失的便捷途径。 深入观察个案细节,律新社研究中心发现退费诉求有时已异化为对结果责任的极端追索。例如2025年某律师在办理执业机构变更手续期间,突遭先前代理的一宗施工合同纠纷败诉案的石材公司索赔。该公司不仅要求律所赔偿全部判决载明的110余万元损失,竟将尚未执行的款项也计入所谓“损失”范围。其在索赔理由中指责律师“配合虚假诉讼”及采用“错误诉讼策略”,却刻意回避了案件核心事实:涉案采购协议已被法院认定属违法转包性质,且部分败诉原因可归咎于石材公司自身上游合作方当庭拒绝出示关键证据(律师已提供完整的谈话笔录及微信记录证明自身履职正当性)。此类索赔尝试,无疑是在利用程序环节(如转所)施加压力,企图迫使律师作出专业责任认定之外的妥协。[3] 进一步审视网络舆论场域,围绕“退律师费”的争议信息亦显露出显著的分化特征。以小红书平台搜索“律师退费”为例,呈现的内容大体可归入两类: 维权攻略区 △ 图源网络 该部分内容主要集中于提供“维权攻略”,表现为“三步追回全款”“四个提升退费成功率的投诉渠道”等标题,内容多提供话术模板与操作流程解析。值得注意的是,部分相关笔记曾尝试附“退费指导”广告,推广所谓“不成功不收费”的服务(尽管此类引流信息现多被平台屏蔽,其推广主体通常未明确公示相关执业资质)。 律师回应区 △ 图源网络 该部分内容主要反映律师群体的关切与回应。该部分内容频繁流露出律师对部分当事人基于不当理由,尤其是受第三方机构鼓动而提出的退费诉求的强烈异议。与此同时,亦有律师主动向同行分享实务应对建议,例如在面对退费压力时强调保持理性判断、实施严谨的办案过程文档记录、建立清晰透明的沟通机制、积极寻求和解方案,乃至在必要时诉诸正式法律途径维护权益。部分案例亦揭示,律师在处理此类争议时,时常需同时应对来自客户及其背后第三方机构可能施加的不公压力。 这种网络空间上的内容分化,清晰地勾勒出当前“退律师费”争议中的结构性张力:一端是寻求“技巧”甚至“捷径”的当事人及第三方,另一端则是感到困扰并寻求应对之道的执业律师。值得注意的是,无论是“维权攻略区”隐含的商业化“指导”服务,还是“律师回应区”所揭示的“第三方机构鼓动当事人投诉、协助退费以牟利”的现象,都已明确指向一个超出单纯个案纠纷的层面,针对律师退费诉求已形成特定的市场服务产品。 有业内律师对此评论道:“以往基于个案情形的退费要求尚在理解范围内,而今第三方机构实质是将‘组织投诉、推动退费’塑造成了一种可复制的生意。”作为对这种新业态的回应,越来越多的律师亦开始启动法律层面的反制措施,包括对涉嫌恶意投诉的个人或组织提起名誉权诉讼,以及向监管机构举报涉及违规操作的第三方服务机构。这种发展趋势令人深思:法律服务的本质本应构筑在委托双方的协作与互信之上,然而围绕退费争议所滋生的这种复杂,甚至异化的业态,正悄然侵蚀着这一基础,使得维系行业健康的专业服务契约关系经受着信任考验。其影响范围远超出个别纠纷,亟需各方共同审视与警惕。 当前律师退费争议的激增,本质上是市场供需关系在特定环境下的结构性失衡。从经济下行期的支付能力萎缩、用户法律意识的工具化转向,到律师行业的内卷化竞争,这三个维度的相互作用,共同催生了一种畸形的“退费经济”。与此同时,其他服务行业类似的退费争议案例,进一步揭示了这一现象的普遍性与深层机制。 1.经济下行——法律服务从“逆周期”跌入存量市场竞争 传统观点认为,经济衰退会因纠纷增多而刺激法律服务需求,但现实却呈现相反趋势。重庆市律师协会2023年2月6日发布的《青年律师生存与发展调研报告》显示,69.57%的青年律师年收入低于10万元,31.01%甚至不足5万元。与此同时,一线城市中,大批实习律师月薪不足5000;每天工作12小时以上却需家庭补贴生存。这一矛盾的核心在于,经济下行不仅未带来预期中的“诉讼繁荣”,反而使法律服务沦为企业和个人优先削减的“非必要支出”。 企业端更倾向于“认栽保现金流”,当诉讼成本(律师费、诉讼费)与潜在执行难的风险叠加时,中小企业往往选择放弃维权。例如,上文提到的某石材公司在施工合同纠纷败诉后,转而向代理律师索赔全部判决金额110万元,甚至将未执行款项纳入“损失”范畴。这种将商业风险转嫁为律师责任的逻辑,与经济下行期企业“生存优先”的策略直接相关。类似现象也见于教培行业:家长因试听课教师离职要求全额退费,尽管合同未约定师资绑定条款。 个人端的“消费降级”则表现为对法律服务结果的零容忍。2800元的胜诉案件律师费被投诉“效率不高”后遭强制退还,[4]反映出当事人将退费视为低成本止损途径的心理。这种心态与健身、美容等行业的退费争议如出一辙,当消费者经济压力增大时,对“效果不符预期”的投诉成为转移财务压力的出口。 2.法律意识提高:权利觉醒与工具化异化的双面性 普法教育提升了公众的权利意识,但部分当事人将“维权即正义”的认知偏差延伸至法律服务领域,却忽视律师已按合同履行义务的事实。这种认知偏差导致两类极端行为:一是滥用投诉机制,通过律协、司法局、12345等多平台发起“投诉矩阵”施压;二是结果责任转嫁,如上文提到的某石材公司在败诉后要求律师赔偿全部判决金额110万元,却刻意回避案件败因系上游合作方拒交证据的关键事实。 类似现象在其他服务业同样显著。美容行业顾客以“效果不符宣传”为由退费,却拒绝提供医学鉴定;预付式消费中,消费者因商家更换法人而要求退款,尽管服务内容未变。这些案例揭示的共性是:权利意识的提高若缺乏对契约精神的尊重,极易异化为工具化的投机行为。在法律行业,部分当事人将律师视为“包赢工具”,胜诉视为理所应当,败诉则归咎律师,甚至通过伪造证据、网络曝光等手段逼迫退费。这种工具化倾向,与经济下行期的焦虑心理叠加,进一步放大了退费争议的对抗性。 3.律师激增——买方市场下的竞争与尊严困境 全国律师数量从2017年的32.55万到2024年的75万,八年时间律师数量翻了一倍多,发展速度远超美国同行。更有业内人士预测,2025年中国律师人数已突破90万大关。供给端激增导致两大隐患:一是低价接案埋下退费风险。新手律师为生存承接高风险案件,因经验不足易引发“代理不尽责”投诉;二是议价能力削弱后的被动妥协。北京某律所在风险代理胜诉后被恶意投诉,最终被迫退费。这种供需失衡与其他服务业如出一辙:教培机构为争夺生源承诺“包过”,健身会所低价预售年卡后跑路,均源于供给端过度竞争下的畸形生存策略。 当前律师退费争议的激增,部分源于市场对律师费构成机制、定价逻辑及行业规则的认知偏差。从律师服务的成本结构、收费标准到用户的价值感知,再到监管框架的约束,厘清这些基础问题,是构建退费争议理性解决机制的起点。 律师费的本质是律师专业服务价值的货币化体现,其构成反映了法律服务行业的特殊属性。从结构上看,律师费主要由四部分组成:首先是核心的律师服务费,这是对律师专业知识和经验的对价,其定价呈现明显的差异化特征,北京红圈所合伙人处理跨境并购的时薪可达3000-5000元,而基层律师办理简单民事案件可能仅收取5000-8000元固定费用;其次是实际发生的办案费用,包括差旅、调查等必要支出,在跨区域案件中,这类费用可能占总成本的20%-30%;第三是代缴费用,如法院诉讼费、鉴定费等,这些属于代收代付性质。最后是特殊服务附加费,如加急服务费等,需在合同中明确约定。值得注意的是,律师实际到手收入往往仅为表面收费,需扣除律所管理费、税费及运营成本后,这种成本结构决定了超低价服务难以维持专业水准。 律师收费模式呈现出适应市场需求的多元化特征:按件收费适用于标准化服务,如简单离婚诉讼通常在5000-20000元区间;按标的额比例收费则常见于经济纠纷,采用分段累进计算,如100万元标的案件可能产生5.3万元律师费;计时收费多用于非诉业务,部分资深律师时薪可达3000元。最具特色的是风险代理模式,律师前期仅收取基础费用,胜诉后按15%-30%比例分成,这种模式虽然争议较大,但实质上是将律师收益与案件结果深度绑定。需要特别说明的是,司法行政机关对收费模式设有明确限制:禁止在刑案及家事案件中采用风险代理,并对部分民商事案件设定了政府指导价,其余案件则实行市场调节价。这种差异化定价体系既保障了当事人权益,又维护了法律服务市场的健康发展。 退费争议的本质,折射出公众对法律服务特性的深层误解。在服务有形化方面,当事人常陷入“付费即包赢”的商品交易思维,却忽视了法律服务的核心是程序正义与风险管控这一专业属性。典型案例显示,即便律师完成证据收集、庭审辩论等全部约定义务,仍可能因法律事实认定或法官自由裁量而败诉,这与患者支付手术费购买的是医疗过程而非治愈承诺同理。更值得关注的是成本认知偏差,当当事人质疑“千元报价仅换得几页文件”时,往往忽略了法律意见书背后判例研究、条款比对、风险预判等隐性成本。以某股权转让协议为例,资深律师投入10小时的专业工时(按市场时薪1000元计),实际成本已逾万元,3000元报价实为让利。 低价陷阱与风险代理误读则暴露出市场认知的错位。选择5000元代理百万标的案件的当事人,常在遭遇证据缺失、策略失误等服务质量问题后要求退费,却未意识到远低于合理成本的收费必然导致服务缩水。而将30%风险代理费简单视为“律师抽成”的当事人,未能理解这是对败诉案件时间成本、垫付费用的风险对冲,若律师代理10案胜6败4,胜诉收益需覆盖全部业务风险。 律师服务收费监管体系通过刚柔并济的机制设计维持市场秩序。在价格引导方面,各地司法局建立差异化调控机制:对民事财产案件设定10万元以下标的额不超过10%的收费上限,同时对群体性诉讼等特殊案件实施收费备案审查,有效防范显失公平条款。某地律协2023年处理的“天价咨询费”事件中,正是通过备案审查发现并纠正了超指导价300%的违规收费。 合同规范化与风险代理禁令构成监管双支柱。《律师服务收费管理办法》不仅强制要求委托合同明示服务边界、费用构成、退费条件等关键条款,更严禁在婚姻、刑事等领域采用风险代理,切断利用当事人弱势地位牟利的渠道。典型案例显示,某律所因在离婚诉讼中约定“财产分割金额30%作为报酬”,被司法局处以暂停执业三个月的处罚。 近日,陕西省律师协会八届十八次常务理事会议审议通过《陕西省律师协会恶意投诉行为处理规则(试行)》,[5]将于2025年9月1日正式实施。这一重要制度的出台,体现了行业自律机制的不断完善,为规范法律服务市场秩序、优化律师执业环境提供了有力的制度保障(相关链接:撑腰!一省律协发布“恶意投诉行为处理规则”,9月1日起实施)。 总体而言,当“退律师费”从个体诉求异化为灰色产业,其背后折射的不仅是经济下行期的信任焦虑,更是法律服务生态面临的系统性挑战。化解这场危机,无法依赖单方妥协或被动防御。律师唯有将执业规范内化为生命线,以极致透明与专业筑牢根基;行业更需凝聚共识,通过制度协同与价值重塑,构建起抵御恶意侵蚀的“防火墙”。