作者丨亚哲

原标题:《律师团队管理的5个思考》

对于提供专家服务的律师群体而言,管理一个团队,需要统一共识、形成目标、协调需求、平衡利益等。但是,这些事做起来,比单纯做案子复杂得多。 因为,管理本身也是系统工程。场景不同、人员不同、阶段不同、文化不同,所适合的招法就不一样。没有什么办法一定是对的,要看适不适合。 拜访了越来越多的团队管理者,以下这5个思考,我觉得非常受用。分享给你,希望对担任管理角色的你有启发。

01 从管理自我到管理团队

有段时间,我对人格特质非常感兴趣。相继做了DISC、盖洛普、9型人格等调研,发现了一个很朴实的道理:很多时候,人的某些行为是与生俱来的,天生就是在“自动驾驶”。

比如,有些人的人格偏“内控性”,遇到事儿的时候,直觉告诉他,是个人能力和人际关系造成的,只要自己调整就可以掌控;而有些人偏“外控性”,一遇到事情,会觉得超出自己掌控,是由于周边环境造成的。

再比如,有些人天生对事儿敏感,比较盯事,目标感强,但是会让其他人觉得冷漠;而有些人天生对人敏感,比较在意别人感受,人际关系好,但在盯事上没有那么干脆。

以上这些,其实都是由人格特质决定的。

所以,管理自我的本质,不是补短板而是扬长板,即先了解自己是怎么样的人,再选择特定的管理方式,扮演特定的团队角色,把事儿做到极致。不过,在团队管理上,这个逻辑恰恰相反,管理团队不是扬长板,而是补短板。

怎么理解呢?

如果在一个律师团队,几个核心骨干的展业能力都强,更喜欢做市场。那么,一定会导致很多业务出现承接问题或是客户投诉。

这种情况下,不断提升市场能力,只能导致问题越来越严重。核心要做的恰恰是,找到善于作业的伙伴加入,让适合的人干适合的事儿,形成组织的合力,这是团队建设的核心。只有每个人都彼此依赖、优势互补,才是一个团队有效经营的前提。

02 管理下属:少命令,多号召

有一家我非常熟悉的专业化律所,在内部沟通软件里,标明了从P10到P25每一位律师所对应的级别。其中,有的高级别律师在与下属沟通时,非常“直截了当”。

如,非工作时间在群里发一些如“不管你在忙什么,XX案子的诉讼意见,必须在XX时间完成!”“这没什么好说的,让你干你就干!”之类的消息,给人一种“官大一级压死人”的错觉。

事情要办,大家都很理解。可这种“命令”方式,却让大家极度不爽。之所以如此沟通,本质上,是这位律师误解了“级别高”的真正含义。级别高,并不意味着可以随意命令别人,而是可以号召大家一起完成任务。

“命令”与“号召”,完全是两个概念。

“命令”的潜在含义是:因为我是你上级,你的报酬我说了算,所以我说的你就得做,如果不做,我有权处罚,促使你“不得不”做。

“号召”又是什么?是尊重他人、知人善任、以身作则,这些并不是级别赋予的权力,而是自身所拥有的“魅力”,促使你“愿意去”做。

虽然,两者本质上都有促使他人行动的意思,但是方式不同,给别人的感受自然也不同。

此前,我曾对此专门做过题目为《你最反感的管理者行为有哪些?》的调研,邀请到了10位来自不同省份的律师参与,其中,律师们反馈最多的行为是:

不尊重下属时间;

制度随意性大;

不问缘由的指责。

这三者,之所以会遭到大家反感,都是因为一味行使了自己作为上级的权力——“命令”,而非用自己的魅力去“号召”。

所以,明智的领导者在管理时,更懂得“依靠魅力”,而不是“仰仗权力”。

03 有效批评是一门艺术

从小到大,我们受父母、老师、单位领导的批评。再到后来,我们成为父母、师长、领导,也批评别人,但谁都不是为了批评而批评。

批评的本质,是用自己的认知和行为,来干预被批评者的行为,使其达到预期结果的过程。场景、状态、对象、关系亲疏不同,批评的方式会不一样。

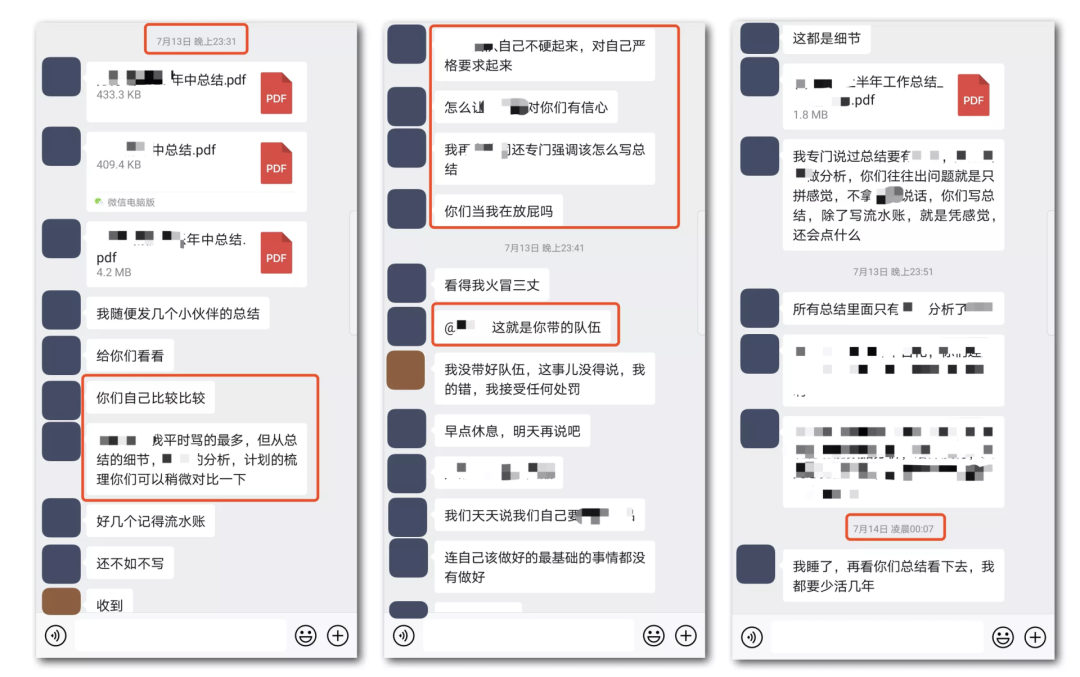

假设一个场景——如果你布置了任务,结果没有达到预期,非常生气,但此时已是晚上11点半,你会怎么做?

我们先来看看下面这位团队负责人的做法:

其实,这位领导的处理方式,不仅解决不了问题,更容易气坏自己、影响身体。正确的批评,需要讲究时间和影响范围,且一定就事论事。所以,批评是一门学问。

如何正确批评呢?我们来看看这两个原则:

第一,不是所有错事都需要当众批评。

当事情发生后,首先判断行为产生的负面影响有没有波及他人。

如果没有,一次警示性谈话即可,无需批评;如果有,最佳方式是一对一批评,通过谈话、辅导等方式,进行行为纠正。

即使波及他人,只要不是主观故意,我认为,一对一单独谈话是比较恰当的处理方式。

第二,存在态度问题或违反规则,当众批评。

如果做事态度出现问题,或是严重违反了组织内部规则,批评是一定要做的。不过,在决定批评之前,一定要充分了解情况,掌握确凿证据,选准时机,杀一儆百。

如果不是态度问题,也没有违反规则,纯属技术性操作错误,又具有普遍性,那就要就事论事。

批评前,先对下属的努力予以肯定,然后,把这件事情作为案例来分析,以积极解决问题的态度,处理被批评人。

所以,批评人不等于得罪人,要用正确的方式。

04 “管人”还是“管事”?根据业务判断!

很多律所管理者认为,所谓管理,就是管“事”。正所谓对事不对人,管“事”没那么复杂,理清目标和标准,好坏显而易见,过程中,只要盯得紧,就一定会有预期的结果。

这种说法,其实不完全对,我分享一下我的观点——

在管理上,对于可标准化的业务,我们看重事情本身;对于无法标准化的业务,我们必须看重人。对于大多提供专业知识服务的律师群体,特别当律师成长到一定阶段时,人是首要,其次是事。这在管理上,叫做:控事先控人。怎么理解呢?

① 可标准化的业务

如果你请别人去做一件事情,能够把任务细节说得相当清楚,也能监督好每个关键节点,能够提前预测过程、突发、结果。那么,基本可以断言,你交给谁做都可以,可以忽略人的作用,更多的关注事情本身。

② 无法标准化的业务

如果这件事很复杂,不仅不知道细节,连任务是什么都可能说不清。整个过程无法通过既定目标和量化操作进行控制时,就需要看重人的能力,见机行事、随机应变。

大面上,对于初级律师而言,从事的工作以程序性为主,一定要交代好过程、尽量清晰地表达任务,做好过程管理。

对于中、高级别的律师而言,从事的工作更多是经验性的事务,需要提出综合性的解决方案,对待参与的律师就要足够信任,给予足够的授权。

所以,不论是管人还是管事,要看具体的业务,依事定人,依人断事。

05 管理者,要帮助别人成功

做了团队负责人,或是开始带助理,很可能面临的第一个问题就是——你的属下不如你,怎么办?

我遇到了刚刚独立开始带团队的律师,对待下属毫不留情,甚至在一些公开场合都能听到他的怒骂。结果呢?嫌下属做事太差,自己做了起来。

切记不能这样,最该做的事是把方法教给他们,并针对下属的工作情况,提出具体问题及相应解决方案。大多数“事儿没做好”,都不是因为态度有问题,而是因为没有掌握方法,缺乏经验。不给指导、不给机会、不给时间,是难以达到预期的。你要明白的是,他们自己的任务一定要自己完成。而你的任务是,帮助他们能独立完成任务。

要清楚的知道,团队成员的目标达不到,团队的整体目标就无法实现。成员只需要对自己的目标负责,而你要负责的是团队的整体目标,这才是管理者。

所以,管理者的成功,是要帮助别人成功。

06 写在最后

管理这件事儿,本身就是在变化中寻找解法。

不论是用人留人、理事盯事,都在对管理者提出更高的要求。所谓“管理出效益”,既是鞭策,更是自身精进的开始。

以上5点管理思考,希望与你共勉。

END