冯爱芳 上海市新虹桥公证处婚姻家事法律部部长、境外事务服务部部长

我今天想从一句玩笑话谈起,分享关于公证的市场“供给侧改革”的严肃问题。

我来自上海市新虹桥公证处,目前兼任两个部门的负责人,一个是婚姻家事法律部,另一个是境外事务服务部。目前,全上海共有25家公证处。新虹桥公证处是上海市司法局为了响应司法部新一轮公证体制改革的要求,在一线城市率先设立的首批合作制公证处,于2018年成立。

01 从一句玩笑话谈起:宇宙的尽头是新虹桥

相比于传统的公证处,我认为,新虹桥公证处更为专业化、年轻化,更具开放性、活力与动力。成立四年至今,我听到的业内外对于新虹桥最经典的一句玩笑话是:“宇宙的尽头是新虹桥。”我相信,这句评价足以代表新虹桥成立至今在法律服务市场上取得的口碑。我感到十分欣喜与骄傲。

根据上级规划要求,新虹桥的选址不能对原有公证处造成过多冲击和影响。因此,新虹桥本部目前定位在虹桥商务区,既不接近居民区,窗口设置也不临街,在地理位置上并不占优势。但是,在接待当事人的过程中,我们经常会听到当事人反馈说已经去过其他公证处,但对方说:“这个案子我们这里办不了,不然你去问问新虹桥?”“你要得这么急,我们这里根本做不到呀,不然你去问问新虹桥?”也有市民反馈说:“我朋友在你们这边办过,办得特别顺利,心情也很舒畅,建议我也来新虹桥。”

我经常跟团队同事们说,商业公司总是要求“增强客户的粘性”,但作为公证处,我们不谈“客户”这个概念。公证是一手托两家,对隐藏的第三方利害关系人负责,出具证明的前提是真实性与合法性。不过我也希望前来或求助至新虹桥的当事人在遇到任何公证事务时,首先能够想到的就是新虹桥。还有一些专业律师会来问:“冯老师,这个案子已经在法院起诉了,我看当事人还是能够坐下来和解的,你评估一下这个案子有没有可能在公证这条路上通过非诉讼的方式解决?”

以上种种,均印证了“宇宙的尽头是新虹桥”这句话。这其实是当事人对新虹公证处成立四年以来,在专业能力、服务意识等方面的朴素的正向反馈。

02 公证的市场供需矛盾及“供给侧改革”

接下来,我借“供给侧改革”这个热词来介绍公证制度的变迁。将“供给侧改革”引申到公证行业来看,当前公证工作的主要矛盾就在于“需求侧”的中国老百姓个人及家庭日益增长的财富、增多的矛盾和增强的法律防范意识,与“供给侧”的公证法律专业服务能力不强、非诉讼职能作用发挥不足之间的矛盾。所以每轮的公证改革都是为了解决公证工作的矛盾,公证需求侧和供给侧是其中最主要的矛盾。

公证“供给侧改革”的核心是解放和发展生产力;提升公证行业的竞争力,从而“提质增效”。从这个角度来看,成立于2018年的新虹桥公证处可以说是整个上海公证行业市场里的一条小小的鲶鱼、用以提升行业竞争力的一个试点实验。新虹桥公证处建立的核心目的就是为了减少市场上无效和低端的公证供给,扩大有效和中高端的供给,增强公证供给服务市场需求变化的适应性和灵活性;全方面提高公证的整体效能。

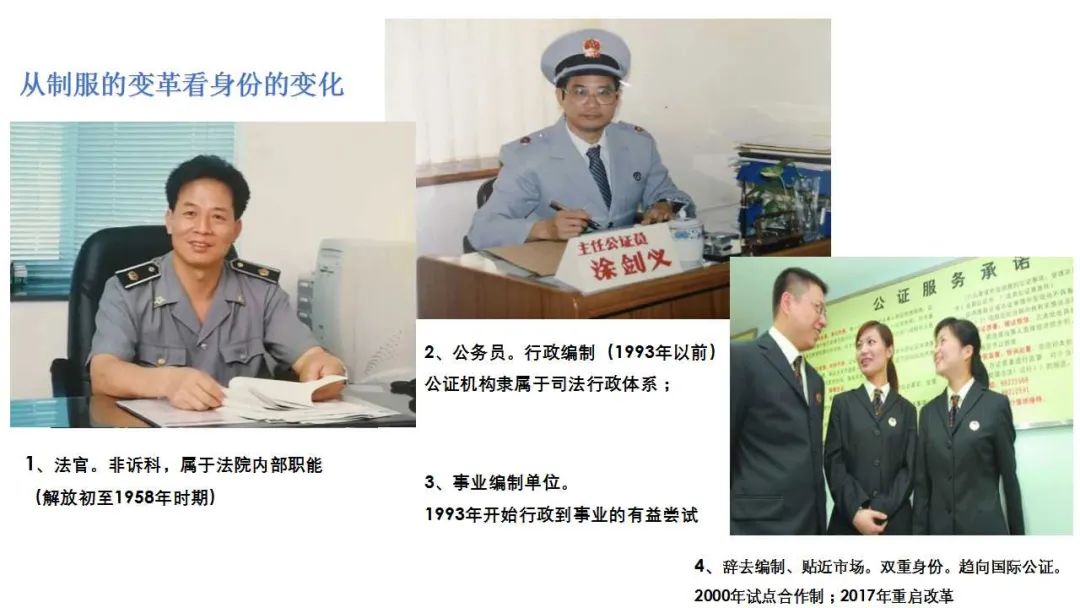

新中国的公证制度有很长的历史,总共经历了三轮“供给侧改革”:从1993年开始,公证处经历了从行政单位到事业单位的改革;2000年前后进行了第二轮深化公证体制改革,出现了很小范围的合作制试点(不含一线城市);2017年,司法部重启并深化公证体制改革,扩大了合作制的试点范围(改革前仅有20家)。

从制服的变革中,大家可以直观地感受到公证员身份的变化——起初为50年代法院非诉科的法官,后转变为隶属于司法局的行政人员,接着完成从行政编制到事业编制的改革,再到如今辞去事业编制、成为合作制试点的从业人员。这个改革更趋向国际上对公证人身份的定位:公证人具有双重身份,一方面具有公共职能,背靠国家的信用,是国家间接管理社会的一只手;另一方面,公证人更为贴近市场,是服务老百姓、从“私证”到“公证”的一个桥梁。

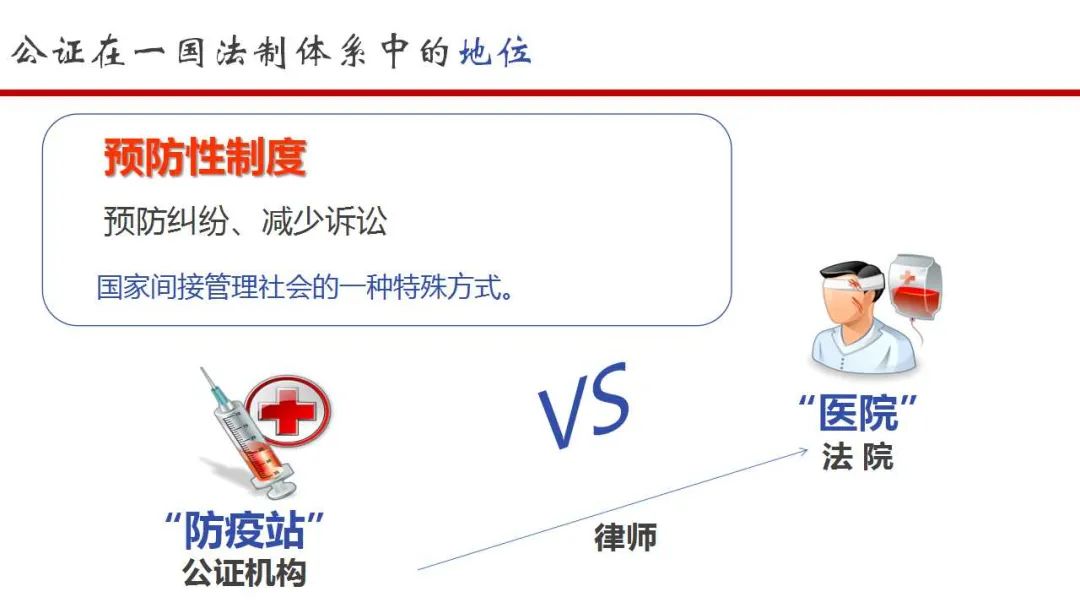

从中国公证的发展现状看,基于公证职能的特殊性,整个公证行业在机构设置上实行总体布局、在人员数量上实行总量控制。比如,我在北京的时候,我所辐射的市民人数大概是10万人;而在上海,每名公证员的人均辐射范围可能是5-8万人左右。根据今年年初的统计,全国的公证员人数大约为14000人,上海的公证员人数为463人。当前,多数公证机构是事业单位,许多省市正在逐步试点向合作制公证处转型。截至2022年5月,全国共有155家合作制公证机构,上海有5家,新虹桥公证处就是首批成立的一家。大陆法系有一个通识:有争议事项的管辖权在法院,无争议事项的管辖权归公证处。公证制度在国家法治体系中是一种预防性的制度,可以预防纠纷、减少诉讼。如果把法院看作医院,那么公证处其实就是一个防疫站。

有一个很有名的故事——魏文帝问扁鹊:“你们家三兄弟的医术都很好,谁的医术更高呢?”扁鹊回答:“大哥治病于初始,二哥治病于渐发,我治病于末端,所以我的医术最差。”这个故事传递了“上医治未病”的道理。也就是说,如果我们事前预防的手段好,就会极大地减少事后的救济,减少所有矛盾都求助于法院这“最后一道防线”的情况。现在的许多矛盾没有消弭于事前,其实也与公证行业从业人员少、公证的非讼职能未充分发挥有很大的关系。

03 新虹桥公证处的业务产品创新之处和服务品牌建设

回到品牌建设及产品设计板块。过去,老百姓对于公证处有一个刻板的印象,认为公证处就是为某个大赛证明其结果真实有效;或是谁家老爷子想要立遗嘱了,就要去公证处;亦或是小情侣会在结婚之前到公证处签一个财产协议……这些都是公证处的一些传统的业务形态。老百姓还认为,公证处的办公方式就是“我提供一堆资料,公证处给我盖个章”。其实,公证处的职能更多是对行为的一种事实挖掘过程。

现在,公证处的职能正在从应然的、单纯的证明职能,回归到公证的沟通、引导、监督、确权等职能上来。比如,公证窗口一般是免费咨询的,这就是公证处居间中立性的行为指引和法律顾问的职能体现;父母在给孩子买房的时候,可以来公证处咨询哪种形式在法律上对所有权更有保障;在涉及资金安全的案件中,公证处有一个提存账户,可以做担保性或清偿性的提存,发挥的是保障性资金安全、交易秩序与救济职能;公证处还有一些辅助性的职能,比如文书的保管、证据调查与维权固化、事实的确权和证明、公示、见证与监督等准司法职能;另外,公证处还应有资源的统计、整合、记录及规则的制定等公共性公务助理职能。

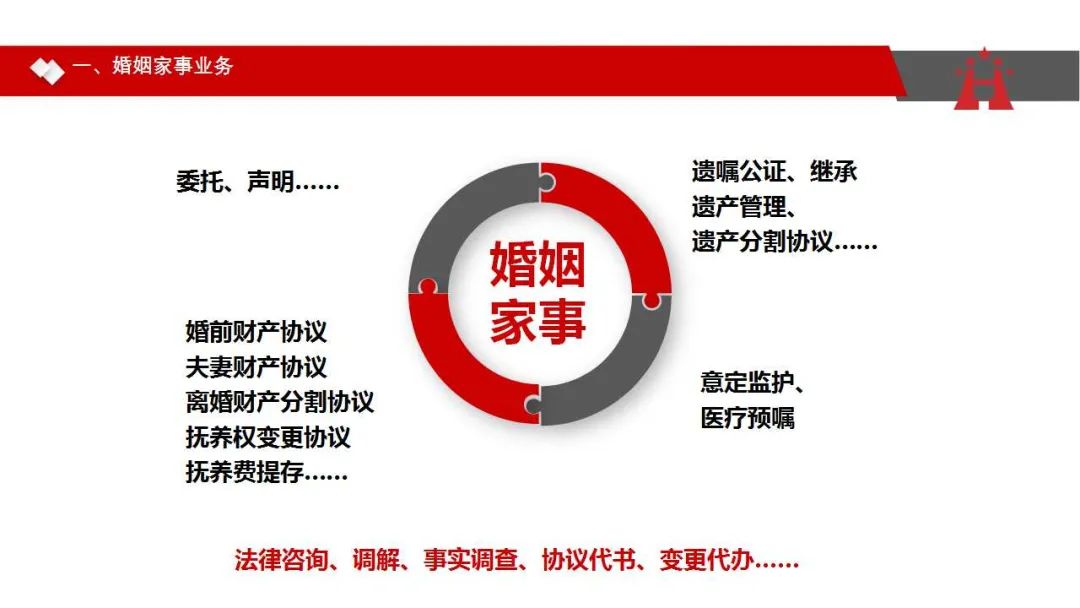

婚姻家事板块的业务是公证处最拿手也是最重要的根基性业务,此外还有涉外业务、知识产权、金融经济等业务板块。谈到业务创新,我认为“从无到有”的创新自古以来就是少之又少的,更多的是实现“从有到优”的创新过程——将本来做得比较粗浅的,做到更精深、更优化。我所带领的团队主要从以下四个方向来推动创新:

第一,工作方式变被动为主动。我们从原来的坐堂办证到实现了“从点到面”的服务。有一句话叫作“公证书的出具才是公证的开始”——过去业内认为出具公证书后,案件就与公证处无关了,而现在公证书的出具可能只是服务的开始。以前段时间我服务的遗产管理人案件为例,公证书的出具才是我工作的开始,不仅包括前期的方案设计、协议起草、和谈签署,其后还涉及大量的沟通工作;我们的服务贯穿始终,包括整个案件的推进、遗产清理的报告等。这是工作方式上的变化。

第二,满足非标准化的私人定制化公证需求。公证员要扮演好家庭医生和家事顾问的重要角色,为传统业务优化办案方式。比如,可以提供代为调查、代办产证的绿色继承;满足个性化公证遗嘱的诉求,区分当事人的诉求,并对不同诉求进行团队分工和分层匹配,提供个性化的服务。如做公证遗嘱业务,我们团队的人员配备就是分层的:有的为80岁以上的老人提供免费遗嘱;有的为家庭关系简单、诉求简易的老百姓提供标准化遗嘱;有的为家庭关系特殊、需求特别且复杂的当事人提供咨询解答,起草附条件的含信托、监护、居住权等条款的非标准化、私定式遗嘱。我们还为新兴业务提供非讼公证的思路和出路,如成年意定监护、遗产管理人、民事信托、遗产清点等事项。

第三,互联网科技赋能“公证+”,使部分流程化业务的成本更低,公证更亲民、轻便、直达。比如我们成立的云数据中心,包括涉外业务的“一次都不跑”、保全证据业务的“采虹印”自助存取证平台、海外远程在线公证、电子签约平台、在线赋强平台等。

第四,积极参与司法辅助,发挥公证处准司法的公务职能。如参与诉讼环节的诉前调解、调查取证,执行环节的司法送达、法拍、清点、提存拨付等司法辅助工作。

家和万事兴,家是最小国,国是千万家。中华文化的根基中有着根深蒂固的非讼基因。“上医治未病”,尤其是在婚姻家事案件中,新虹桥公证处一直着力打造分工明确、协作流畅、专业精深的高素质团队,提高优质品牌服务意识、充分发挥应然的非讼职能作用,在预防家庭矛盾和化解纠纷上力求突破更大的空间。

END