作者丨潘帅说实话

最近,有很多律所主任或者团队负责人来交流业务开拓,尤其是很多初创的律所和团队,大家经常会问: 我花了这么多精力和钱,但是业务的增长为什么没有达到预期? 我们应不应该尝试互联网业务? 为什么我们做了市场活动、投放了广告、也做了直播,但是效果不好? 随着实践经验的增加,发现很多问题的底层规律是一致的,我也经历过很痛苦的业务磨合和调整,很多时候看不见结果或者投入产出不成正比时很“绝望”,每次“绝望”之后的复活,让我更尊重业务背后的常识。 我们律所成立之初,根据投入产出比测算,投产比ROI(入账/营销投入)不到1:1,意味着我们每赚1块钱,还得亏几毛钱出去,这还不包括其他固定成本。连续2个月是这个状态,当时陷入了绝望,在合作伙伴的帮助和支持下,团队慢慢理解了业务模式后,才开始走向正轨,这个过程中给我们三个反思: 01 自己的客户是谁,他们需要什么

很多律师同行听见我说这句话都笑了,其中分两拨人:

第一拨觉得我太虚了,在讲大道理,不落地;

第二拨觉得我太虚伪了,怎么可能开律所不知道自己的客户是谁。

但事实很打脸,当时我真就没弄明白。

律所从筹备到正式营业,只用了2个月的时间,当时做业务分析太过于简陋和粗放,仅从行业研究报告里面或者其他同行的分享里面做的业务定位。

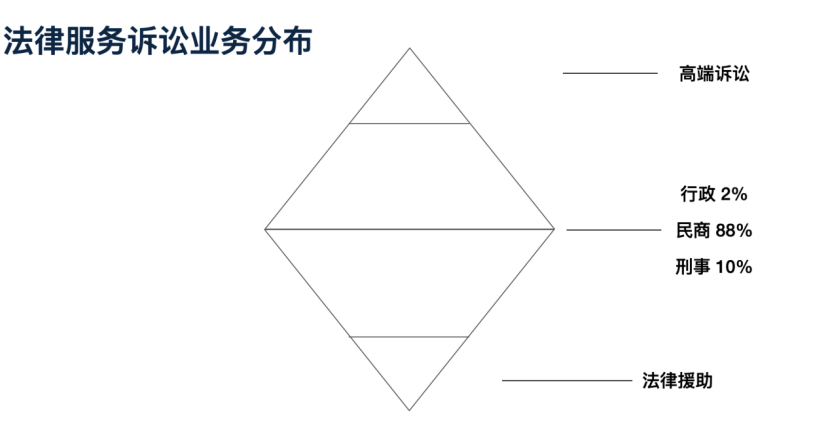

当时第一个认知:法律服务市场为纺锤形/菱形分布,高大上的业务有固定的圈子去服务,并且数量少。而底部的需求有国家政策和配套的机构在服务,不具有市场效应。

当时第二个认知:对于非高端,也非底层的一些法律服务需求,中间档的业务是有市场化和规模化的可能性,这部分需求大多来自于自然人,而这个群体在法律服务市场中,缺少一个标杆的律所品牌为他们提供服务。

基于以上两个认知,在新成立律所的时候,我们选择从人群来定位,主要服务于广大的老百姓。所以,我将使命定义为“用更好的法律服务,帮助每个人”。

02 自己的客户在哪

开所初期,我们不仅没有分析清楚客户画像,也没有分清楚我们的客户到底在哪?

疫情爆发之后,法律服务市场的情势也在变化。现在市场上有很多声音说疫情下,线下不好做了,大家一定要转线上。也有人说线上流量太贵了,疫情影响反而做线下的竞争小,要抓住做线下的机会。

通过我们调研和实践,从2020年开始,线上确实多了很多机会,法律服务市场迎来线上流量的爆发机会,同样线下依然有很多机会,关键是看业务的选择,客户不同,渠道就不同。

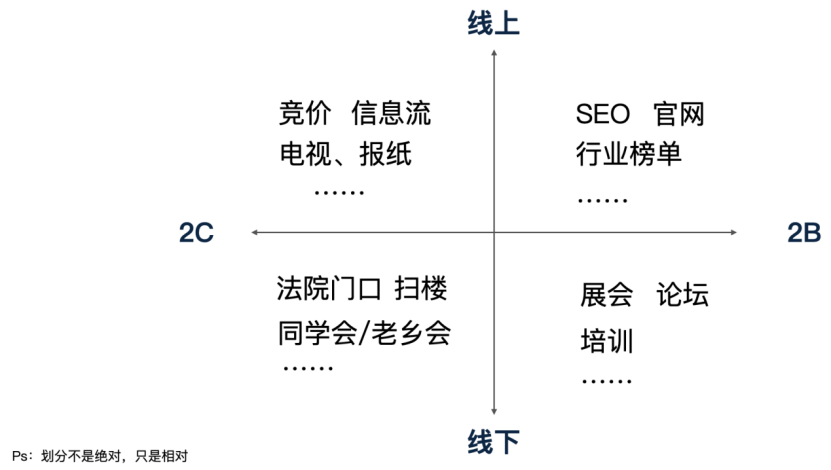

首先,在做分析判断的时候,可以先根据线上和线下两个分类把对应的渠道进行简单罗列。

其次,我总结出来的方法是画一个四象限:

1. 横向区分自然人C类客户和B类客户

3. 根据四象限定位客户,思考自己的客户画像和业务需求,去琢磨这些客户过往都是怎么找到自己的?自己的客户更喜欢在哪些渠道上获取信息?思考做得比较好的同业务类型的律所他们主要是在哪几个渠道去获客以及为什么?

比如:一个企业法务很难说单纯看一个直播,就跟老板汇报说选择这家律所;一个亲人被逮捕后的家人,也不会去参加刑法实务的论坛去找律师;之前很多人也唱衰传统电视广告没落了 ,但现在搜索“电视台+律师”,发现还是有很多律所或者律师依靠电视广告在做线上流量,电视台的曝光也给他们其他渠道来的客户做增信效果,毕竟“能上电视的律师肯定是好律师”这个观点是深入人心的。

总结:但凡是别人验证过的渠道都是有效的,我们不要关注哪里客户多,而是关注哪里能找到适合自己的客户。

03 如何高效找到自己的客户

知道客户在哪之后,接下来就要去找到他/她们。我们在渠道上也做了很多运营的努力。有两个我亲身参与过的案例:

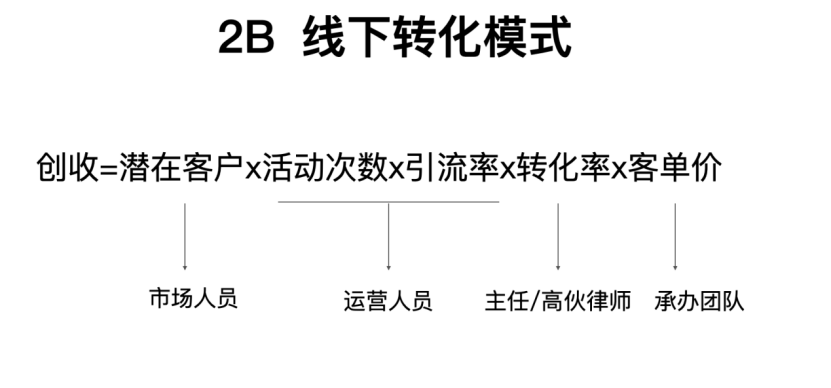

第一个案例是针对过去我们对企业客户B端市场的业务逻辑思考:

大家看过很多做商事诉讼或者常法业务很成功的律所,经常看见他们办论坛、办活动,出席各种相关社交圈。然后就开始学习,结果举办了很多培训效果并不好,归其原因可能是方法不对。

过去,我们对于B端市场的开拓已经形成了一个业务闭环:

通过优质内容打造粉丝基础——举办线上或者线下活动形成社交场——通过体验或分享做信任背书——提供独特的解决方案/产品——跟进客户决策——形成合作——服务——交付完成。

本文主要反思其他关于C端业务的思考不足:

1. 关于不同业务,需要不同的律师画像

在2020年8月我们招了很多优秀的律师,当时的招聘画像都是名校或者海归,或者在国内大所有实习经验,入职/面试比基本是按照1:20。但实践后效果并不好,不是他们不专业,而是我们过去招人的画像是服务B端企业客户的律师,而现在需要的是服务C端自然人客户的律师,客户对律师的选择以及律师对客户的选择,两者之间的心理预期会有一些冲突,要么客户觉得律师差点意思,要么律师觉得不想和客户沟通。

2. 在C端自然人客户脑海中“专业”和专业律师脑海中的“专业”这是2个不同的“专业”理解。

(1)对于自然人客户,讲人话很重要,因为老百姓看不懂非常细的专业内容,专业人士觉得内容越专业,反而对于目标客户效果越差(除非目标群体觉得不明觉厉)。

不仅是在内容上专业的理解不一样,而且在沟通上,对于专业的理解也是不一样的。比如客户看到线上广告后,拨打我们咨询电话,一开始我们让专业律师去解答效果很不好,律师们都希望尽可能解答专业问题,但线上咨询这个场景,不能充分进行专业分析,而且客户在线上讲不清楚问题;如果解答得非常专业,客户反而又不回来找律师了。另外,线上咨询非常耗费时间,很多客户的问题其实并不是法律问题,如果都让律师去解答,非常占用专业律师的时间,需要有专门市场团队先去筛选,识别出真正有法律需求的客户。

(2)不同渠道的运营重点不同,需要营销人员对于平台渠道的玩法和逻辑非常熟悉,而且基于不同的渠道,运营策略和运营指标也有不同的关注点,比如都是线上渠道,搜索类竞价排名和短视频直播的运营方式和关注点就有不同:

1)搜索类竞价投放看的是什么?

看:投放策略、竞价、关键词、看账户结构、看物料

指标:曝光、展示、点击、留资、线上咨询、邀约量……

2)直播看什么?

看:直播内容,直播主题,直播背景,主播感染力

指标:停留时长、看观众观看时长、看完播率、看互动率、看吸粉率、留上留言、线上咨询、邀约量……

我们自己针对线上做过投放,也做过直播,初期效果都不好,后来我们暂时放弃直播是因为发现自己不会这套方法,也没找到合适的人

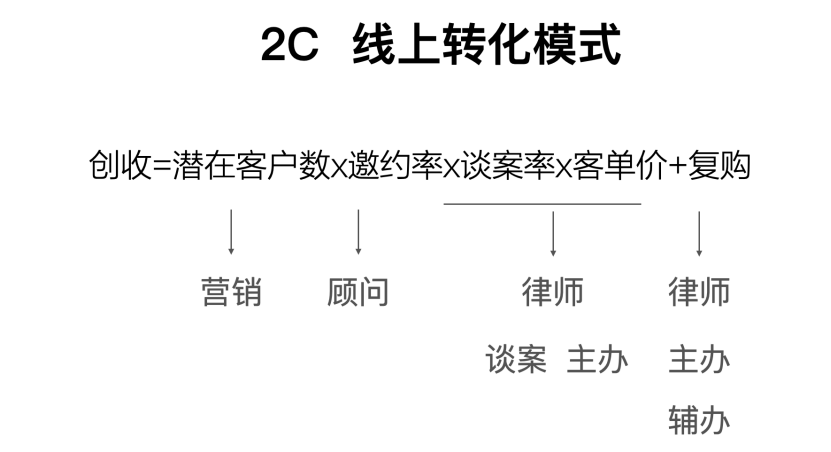

3. C端客户找律师时的决策链条相比B端更快更短,更注重结果和性价比

(1)谈案人员的运营,谈案这个环节,因为C端的流量比线下B端的量大,很消耗谈案律师的时间,运营上需要根据不同专业领域、性格特征、在律所时间等去协调多位律师排班接待。

(2)人生阅历很重要,因为自热人客户很多诉求其实是家长里短,甚至有一些都不是法律问题,需要判断社会人情。律师太年轻没有社会阅历就没办法让客户信任,最好像老中医一样,在短时间分析客户问题,解答客户关心的问题,简单直接达成委托。

(3)感性决策大于理性,一些客户可能是单纯跟对方赌气来找律师,所以需要律师有同理心,从感性的角度让客户信任律师能够帮助自己声张正义。

(4)提前准备品牌口碑,如果该律所的主任、负责人、谈案或者办案律师上过电视、报纸、获得很多的锦旗效果会好很多(我们刚开所的时候还担心锦旗会影响我们的场地调性而全部藏着,后来才理解为什么很多律所会把锦旗作为律所很重要的一部分)

总结:在开拓新业务的时候需要依据自身的交付能力,去定位能服务的客户群体,再根据客户群体的画像来选择渠道和具体的市场方法,用符合业务逻辑的方法来选人和搭建团队。

疫情之下,大家开始焦虑,去做自媒体、写文章、拍视频,我们要理解焦虑,但破除焦虑最好的方法是练就一身武功。内功是法律服务的专业能力,在打好内功的同时,我们得学会不同武器对应的招数,刀有刀法,剑有剑法,枪有枪法,然后根据不同的战场,使用不同的武功才能决胜千里。

如果再重新做一次业务设计,我会反复告诉自己三件事:

客户挑错了,干不成;

渠道选错了,干不成;

方法弄错了,干不成。

END 中国律所卓越品牌力指数包含哪些要素? 为深入了解中国律所品牌建设现状及运营发展趋势,展示卓越律所的发展之道和品牌心得,总结组织品牌与专业品牌建设经验和规律,助力行业发展,由中国政法大学律师学研究中心指导、律新社研究中心执行的《中国律所卓越品牌发展报告(2022)》调研火热进行中!