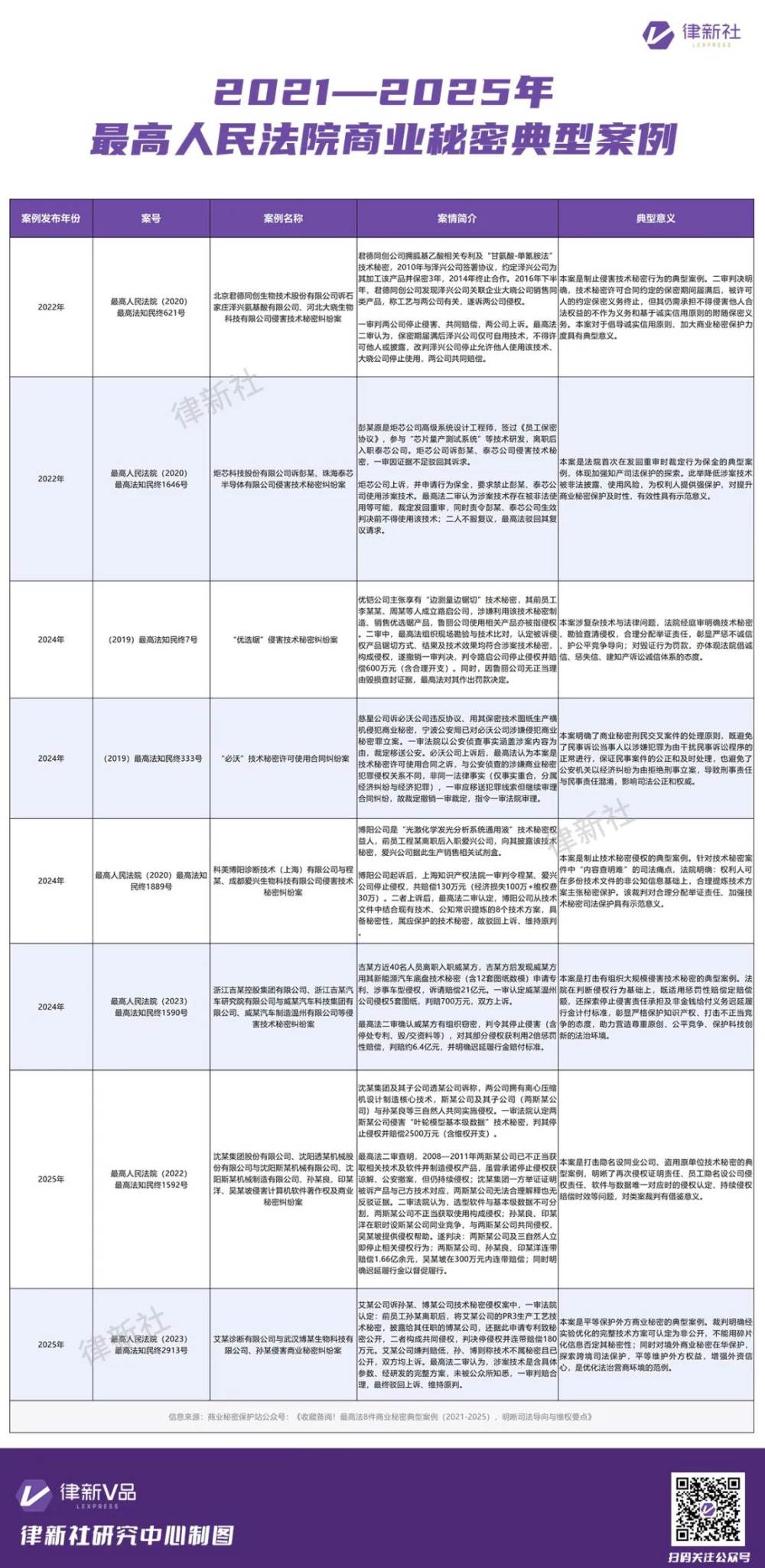

作者丨律新社研究员 吴诺韬 出品丨律新社研究中心 创新之火,常灭于窃密之患。 一纸内部处罚通报,再次将商业秘密泄露的隐秘战争推向台前。国内某知名科技巨头对其一名员工发出辞退令,缘由并非业绩不佳,而是其涉嫌“泄露公司机密信息”,这被认定为违反保密义务,侵害了公司核心的商业秘密。 这绝非孤例。从顶尖工程师携代码叛逃,到合作方在尽调中“暗度陈仓”,再到黑客有组织的定向攻击,企业的“生命线”正遭遇来自内外部的全方位威胁。商业秘密,这类不为公众所知悉、能为企业带来竞争优势的技术与经营信息,已成为数字经济时代最关键也最脆弱的资产。 2025年6月,律新社研究中心正式启动《律新社2025年度风云榜-知识产权(商业秘密)律师20佳》调研,对话资深律师,通过案例解读、数据趋势与侵权模式梳理,明确触碰法律红线的具体行为类型,剖析司法层面对日益猖獗的侵权现象的回应举措,同时为企业构建商业秘密防护体系提供方向与参考。 商业秘密侵权行为的实施路径多样,但其来源可大致归为内部泄露、外部窃取与违约滥用三大类型。随着企业运营数字化、合作网络复杂化,侵权手段亦不断翻新,呈现出隐蔽化、技术化、跨地域等新特征。 企业内部人员,包括在职或离职员工、中高层管理人员、核心技术人员等,因其职务便利与信息权限,成为商业秘密泄露最常见且危害最大的主体。此类侵权行为往往具有隐蔽性强、破坏性大的特点。 具体行为模式主要包括以下几类:一是在离职前有计划地复制、下载、存储企业核心技术资料或客户名单;二是在职期间为谋取个人利益,向竞争对手或其他第三方非法提供关键信息;三是利用职务之便,将商业秘密用于个人创业或另立门户。但并非所有泄露行为均出于恶意,有时员工无意间的信息披露,如在社交媒体分享工作成果、学术交流中过度披露细节等,也可能构成对保密义务的违反,并带来严重的商业损害。 与内部泄露不同,此类侵权表现为外部主体通过完全非法的手段,主动、有针对性地从权利人处窃取商业秘密。侵权人往往如同“黑手”,其手段既包括传统的盗窃、欺诈、胁迫,也涵盖利用技术手段进行的电子侵入(如网络攻击、植入木马病毒)、通过贿赂或利诱方式买通内部人员等。 随着商业活动复杂化,外部窃密手段也呈现出更强的隐蔽性与欺骗性。侵权方往往通过虚构合作意向、冒充潜在客户或投资者等身份,骗取企业信任,从而非法获取关键技术或数据。此类行为自始便以窃密为目的,其所谓“合作”仅是实施欺诈的幌子,手段本身即具有不法性。常见的做法还包括在技术交流、供应链审核等环节,以评估验证为名,超范围索取与实质需求无关的敏感信息,甚至借助中间方或咨询机构间接获取秘密内容。这类行为不仅直接侵害企业核心权益,更严重破坏市场诚信基础,挫伤企业开展正常合作的意愿。 此类侵权发生于双方已建立正式合作或合同关系的背景下,一方通过合法途径获取商业秘密后,违反约定的保密义务或使用限制,擅自披露、使用或许可他人使用相关信息。常见于企业与供应商、合作伙伴、代理商或被许可方之间的商业关系中。 典型情形包括:合作结束后仍继续使用对方提供的专有技术;超出授权范围使用经营信息(如客户名单、定价策略);未经许可向集团内部其他实体或第三方披露保密内容等。此类行为表面看似具备合作的外衣,甚至在一定期间内存在合法形式,但其本质仍是对合同承诺与诚信义务的违背。权利人可以依据《反不正当竞争法》及双方合同条款,同时主张侵权责任与违约责任,要求停止侵害并索赔损失。 在法律框架下,商业秘密的保护不仅依赖于民事、刑事与行政三轨并行的救济体系,也离不开司法实践中逐步形成的裁判规则与价值导向。从案件数量变化到典型判例释法,均可窥见当前商业秘密司法保护的整体态势与重点方向。 1.数据揭示案件趋势[1] · 商业秘密民事案件 从宏观数据来看,商业秘密民事案件于2015年起案件数量快速攀升,2019年达峰值,相较于2014年增长约三倍。尽管2021年后因文书公开机制调整导致可公开检索到的案件量下降,但据2021—2024年《最高人民法院知识产权法庭年度报告》披露,技术秘密纠纷案件数量分别为79件、78件、113件、121件,可见商业秘密民事案件数量整体呈上升趋势。 · 商业秘密刑事案件 从公开数据来看,商业秘密刑事案件数量长期以来保持平稳。然而,2021年之后,由于各地裁判文书公开政策的调整,可公开检索的案件数量有所减少,这一变化并未完全反映实际案件发生情况。数据显示,2024年全国检察机关以侵犯商业秘密罪提起公诉的案件共91件,[2]而2021至2023年间侵犯商业秘密犯罪的起诉总量为335件,折算成年均起诉量约112件。[3]综合起诉数据的对比,并考虑裁判文书公开机制带来的影响,可以判断商业秘密刑事案件在实际发生量上仍呈现“稳中有升”的态势。 · 商业秘密行政处罚案件 就公开可查的商业秘密行政处罚案件数量而言,其规模远不及同类民事案件与刑事案件。系因为行政处罚文书缺乏与法院裁判文书公开机制相衔接的统一公开模式,两套公开体系互不联通,这使得两类案件数量的直接对比缺乏合理性。从整体趋势判断,商业秘密行政处罚案件的数量在不同时期呈现出起伏波动的特征。 可见,商业秘密保护已成为司法、行政与市场多维度的共识,而案件数量的持续攀升也反映出侵权行为的频发与维权意识的增强。 2.典型案例彰显司法保护 近年来,最高人民法院陆续发布了一系列典型案例,显示出司法对商业秘密保护力度的不断加强。部分案件中甚至使用惩罚性赔偿和行为保全,展现出“强保护、严打击”的新趋势。 从“优选锯”案中前员工带走技术秘密另起炉灶被判高额赔偿,到“必沃”案中最高法院厘清刑民交叉案件的处理原则,再到“君德同创案”“炬芯案”等判决中明确保密义务的延伸与行为保全的适用,可以看到这些典型案例不仅勾勒出商业秘密侵权的主要类型,也释放出司法机关持续加大保护力度、回应社会关切的鲜明信号。 同样可以看出,侵权手段也在不断升级。从近年司法实践来看,通过电子侵入、网络攻击、数据窃取等数字化手段侵犯商业秘密的行为显著增多,已成为高发侵权形态。这一趋势与数字经济时代特征相吻合,不仅反映出侵权手段的科技化、隐蔽化演变,也对企业的保密措施和司法电子证据的取证、固证能力提出了新的挑战。 司法实践正通过典型案例逐步形成更加明确的裁判规则和价值导向。无论是加大对恶意侵权的惩处力度,还是厘清刑民交叉案件的程序衔接,抑或探索行为保全等新型救济措施的适用,都体现出商业秘密司法保护体系正在向更精准、更高效、更有力的方向发展。这些典型案例不仅为类案裁判提供了参考,也为企业完善合规体系、有效应对商业秘密风险提供了清晰指引。 近年来司法层面不断强化对商业秘密的保护力度,各级法院在案件审理中也呈现出有利于权利人的裁判倾向,但对企业而言,举证环节仍是维权道路上的核心挑战,集中体现了商业秘密诉讼的“难”与“变”。一方面,商业秘密案件证据规则复杂、专业门槛高、证明要求细,企业在技术秘密点确定、权利主体资格、保密措施“三性”举证等方面常面临现实瓶颈,往往因举证不足或方式不当导致权利无法获得充分救济,这不仅延缓维权进程,也挫伤企业寻求司法保护的信心。另一方面,司法机关也在审判实践中持续推动举证规则的务实化调整,使“变”成为破解“难”题的关键趋势。 1.商业秘密诉讼之“难” (1)技术秘密点的确定:模糊边界里的较量 在商业秘密侵权诉讼中,技术秘密点的确定是双方举证与辩论的核心环节,往往直接关系到案件的走向。权利人所主张的秘密信息是否具体、明确,是案件能否进入实体审理的关键前提。这一过程不仅考验企业对自身技术信息的系统化管理水平,也检验律师在技术事实梳理与法律要件衔接上的专业能力。 成都市律师协会商业秘密专业委员会主任、四川明炬律师事务所高级合伙人 成都市律师协会商业秘密专业委员会主任、四川明炬律师事务所高级合伙人张锋律师在接受律新社调研时强调,目前商业秘密案件中的举证难点仍然是商业秘密权利范围及其技术秘密点的具体确定。 尽管近年来,人民法院对于侵害商业秘密民事案件中权利基础证据要求等的裁判标准,尤其是举证责任转移的条件要求在不断地放宽(已成为显著变化或亮点之一)。但是,权利人如何恰当进行商业秘密权利举证以及如何实现转移举证责任仍然是商业秘密案件成败的关键。由此可见,对于涉及商业秘密保护的企业而言,无论在事前预防阶段,还是事后维权过程中,精准掌握举证要求、恰当把控举证责任转移的分寸,都具有至关重要的现实意义。基于此,我们仍建议企业在开展维权工作时,务必高度重视商业秘密权利基础证据的充分准备,同时针对刑事救济与民事、行政维权手段的差异,制定并采取不同的证据策略。 (2)权利主体的认定:谁才是真正的“持有人”? 随着企业组织架构日益复杂,集团化、多主体运营成为常态,商业秘密的权利主体认定问题逐渐浮出水面。尤其在关联公司、子公司共同参与技术研发或经营管理的场景下,谁能以权利人身份主张权利,已成为司法实践中新的争议焦点。 北京市环球律师事务所合伙人 北京市环球律师事务所合伙人桂佳律师在接受律新社调研时表示,在商业秘密侵权案件的举证环节中,主体确定是核心难点之一。在他们代理中国最大标的商业秘密案件之前,国内绝大多数同类案件中,“主体是否为商业秘密合法持有人”这一问题未受足够关注——法院对主体的评价较少,双方也鲜少围绕“谁是真正权利人”产生争议,根源在于被告方律师普遍未将主体问题作为关键抗辩点。近五年,这一局面发生显著转变:越来越多案件中,“主体身份认定”成为争议焦点,其代理的案件也围绕该问题展开反复争论。与此同时,法院形成明确裁判规则:不能仅以集团公司是权利人为由,推定其下属子公司、孙公司均具备权利人资格及起诉权,且多个案件的裁判中均反复强调这一原则。更关键的是,所有主张权利人身份的主体(无论是集团公司单独起诉,还是集团与子公司共同起诉)均需证明自身已采取必要保密措施,即商业秘密“三性”中的“保密性”要件,这让“主体确定”与“三性举证”形成强绑定。 主体划定本身有技术含量:若纳入集团、子公司等多主体,虽可主张“多主体受损”强化侵权影响,但需证明各主体都已达标保密要求,而非仅证明单一主体合格。因此专业律师划定主体时需“留后手”,必须提前预判后续举证可行性,避免因范围过大导致举证卡壳。 (3)“三性”考验:秘密何以站得住脚? 商业秘密的成立需同时具备“非公知性”“商业价值性”与“保密性”三要件。在诉讼中,这“三性”不仅是权利基础的核心,也是双方举证与辩论的重点。尤其在“非公知性”与“保密性”方面,法院的审查标准正随着技术发展与司法政策而动态调整。 桂佳律师强调,商业秘密案件的三要件中,第二要件“具有商业价值”几乎无争议性。案件的核心举证焦点集中于两大维度:一是“不为公众所知”,双方围绕“关键时间点(被诉侵权行为发生)前,商业秘密是否已公开”展开全力举证,原告需证明该时间点前秘密未公开,被告则需证明已公开;二是“采取必要保密措施”,双方需围绕秘密点提供对应证据,而最高人民法院司法解释已明确列举可被认可的保密措施方式,相关证据的论证与博弈需在法庭上深入展开。此外,围绕这两大维度,还会涉及现场勘验、证人选择、技术评估等配套环节,进一步加剧举证博弈的复杂性。 2.商业秘密诉讼之“变” 面对上述难点,司法机关并未固守传统严苛的举证要求,而是在审判实践中发展出更加灵活、务实的认定规则。 广东卓建(广州)律师事务所主任 广东卓建(广州)律师事务所主任郑昌斌律师在接受律新社调研时总结了以下几方面的积极变化: 第一,非公知性举证环节,部分法院不再强制要求原告提供鉴定报告以证明商业秘密的非公知性。若原告能提交非公知性检索报告,且报告可初步体现系争信息未公开的属性,该检索报告就可能被法院认可为非公知性的初步证据。 第二,在保密措施的认定上,“与商业秘密相适应”的判断尺度正逐步放宽。法院不再以单一、严苛的标准衡量,而是结合实际情况,更灵活地判断企业所采取的保密措施是否能对相关商业秘密形成有效保护。 第三,对于接触可能性的认定,部分法院开始大胆适用自由心证进行推定。法官会依据已查明的案件事实,结合经验法则与逻辑推理,判断被告是否存在接触系争商业秘密的可能性。 第四,在损失与获利计算方面,即便当事人未提供技术实施许可协议,部分法院也会尝试通过法律拟制的方式,综合考量商业秘密的实际情况,酌情确定其商业价值,为损失和获利的计算提供依据。 在司法实践不断回应商业秘密保护需求的同时,企业又应如何从管理端与维权端构建更为稳固的防线?围绕这一议题,律师们从实务与前瞻双重视角提供了深入洞察。 郑昌斌律师强调,在商业秘密事前防范上,企业需多管齐下。要完善保密制度,开展专项培训,让员工明确保密范围与责任;同时与核心人员、合作方签署保密协议,明确违约后果。技术层面,可通过数据加密、权限分级等手段加强商业信息管控。此外,建立泄密预警机制,实时监测敏感信息流转,能及时发现异常,防范泄密。 事后维权时,除刑事控告、民事诉讼,申请行政查处是新路径,但需当地行政执法部门有商业秘密保护专业队伍,才能保障查处效果。证据固定方面,针对权属电子证据,企业要强化固化意识,比如引入时间戳,借助第三方平台记录证据生成、修改信息,确保其真实完整,为维权提供关键支撑。 在展望未来挑战时,张锋律师指出未来商业秘密保护领域的最大挑战,正随着数字技术、互联网应用与人工智能的迅猛发展不断加剧。一方面,数字技术让信息存储、传输更便捷,却也使商业秘密的载体从传统文档转向云端数据、算法模型等新型形态,互联网的开放性进一步模糊了信息边界,人工智能生成的创意内容、训练数据等也逐渐纳入商业秘密范畴,导致其调整的信息类型不断增多,保护范围持续扩张。另一方面,这些技术革新让商业秘密权利呈现出更强的技术性、复杂性以及系统性,这些特性对权利人而言是前所未有的挑战,传统保护手段已难以应对。 对于企业而言,不仅要关心“当下该怎么做”,还要考虑“未来会遇到什么”。在更复杂的技术与商业环境下,商业秘密的脆弱性被放大,传统的合同、制度已不足以独自支撑企业的防护需求。简而言之,商业秘密保护的核心不只是“防得住”,更要“管得久”。 当创新者熬夜打磨技术、推敲方案时,窃密的“黑手”可能正藏在拷贝键、合作协议甚至代码缝隙里。商业秘密保护非企业“家务事”,而是创新者“生存战”:企业核心信息失窃会让研发心血贬值,行业技术壁垒被破则挫伤创新勇气。司法已亮出利剑:惩罚性赔偿让侵权者“偷鸡蚀米”,行为保全让秘密“来得及护”,但法律终究是事后盾牌。真正的保护,藏在企业涉密文件的加密里、员工签下的保密协议里,更藏在“创新该被尊重、窃取该被唾弃”的行业共识里。把保密意识从“制度条文”变成“日常习惯”,让窃密者付得出代价、站不住脚跟,才能让更多人敢创新、企业愿深耕,让市场真正涌动“ 敢闯敢创”的活力——这才是商业秘密保护的终极意义。 [1] 成都市律师协会:《行业发布|<成都市律师协会关于中国商业秘密保护情况的研究报告(2014-2024年度)>》,https://mp.weixin.qq.com/s/Tame3jyHNbNsp2RckOkFMA [2] 中华人民共和国最高人民检察院:《知识产权检察工作白皮书(2024)》,https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202504/t20250423_693689.shtml [3] 中国新闻网:《最高检发布<知识产权检察工作白皮书(2021―2023年)>》,https://www.chinanews.com/gn/2024/04-25/10205740.shtml