作者丨律新社研究员 Lemon

出品丨律新社研究中心

仲裁,为商业效率而生,为契约自由而智,为争议解决而修。

2025年9月12日,《中华人民共和国仲裁法》(以下简称《仲裁法》)完成了自1994年颁布以来的首次全面修订,并将于2026年3月1日起正式施行。[1]此次《仲裁法》修订针对近三十年来仲裁实践中的突出问题,结合国际仲裁发展趋势,对我国的仲裁制度进行了全方位重构——在引入“仲裁地”概念、有限度开放临时仲裁、确立在线仲裁法律效力等方面均有重大突破。这些变化不仅将提升中国仲裁的公信力和国际竞争力,更将为法律服务行业特别是争议解决领域带来深远影响和全新机遇。

2025年6月,律新社研究中心正式启动《律新社2025年度风云榜-争议解决(仲裁)律师20佳》调研,对话争议解决领域深耕律师,深入解析新《仲裁法》的修订背景与核心亮点,共同探讨新修内容对法律服务行业带来的战略机遇与深远影响。

1994年《仲裁法》结束了具有浓厚行政色彩的“又裁又审”“一裁两审”,确立了更具民间性与独立性的“一裁终局”,成功将中国的商事仲裁从过去的行政附属工具,转变为一个与国际惯例接轨、具有更强生命力和竞争力的现代纠纷解决机制。

然而,伴随全球经济格局的深刻变革与我国在国际经贸活动中参与程度的持续深化,原有《仲裁法》的局限性亦逐渐凸显:中国仲裁制度不仅在国际竞争中面临“边缘化”风险,在国内争议解决市场中同样显得吸引力不足。

一方面,中国虽是《承认及执行外国仲裁裁决公约》(《纽约公约》)的成员国,但国内仲裁制度与国际惯例存在明显差距,导致国际吸引力不足;中国企业在“走出去”过程中,也往往因难以约定在境内仲裁而被迫选择境外机构,面临高昂成本与败诉风险。据中国国际经济贸易仲裁委员会官方统计数据显示(详见上表),近年来虽然在国家政策的支持下,国内贸易争端案件的仲裁受案量持续增加,但涉外案件的增幅非常有限,致使近年来国际贸易涉外仲裁案件占比“不增反降”。[2]

另一方面,数字经济的崛起和跨境贸易的扩张对争议解决机制提出了更高要求,线上解决、灵活高效的仲裁模式成为国际新趋势。为进一步对接国际高标准经贸规则,破解涉外规则滞后、公信力不足等问题,此次修法成为必然选择。

大成律师事务所高级合伙人及争议解决委联合牵头人、秘书长

关于本次《仲裁法》新修的契机,大成律师事务所高级合伙人及争议解决委联合牵头人、秘书长王学刚在接受律新社调研时表示,可以用“接轨国际、提升效率、回应实务”三个关键词概括。我国仲裁法颁布于1994年,施行的30年来,仲裁不断发展壮大,逐步与诉讼、调解携手并行,但随着数字经济崛起和跨境贸易扩张,涉外规则滞后、公信力不足、程序拖延等问题阻碍了我国仲裁法治的进步。本次《仲裁法》的修订可以说是直指我们执业中遇到的与国际接轨欠佳、效率有待提升的事务问题。以新增“特别(临时)仲裁制度”为例,2023年12月1日起施行的《上海市推进国际商事仲裁中心建设条例》已探索在涉外商事、海事领域约定临时仲裁。新修《仲裁法》将这一实践上升为国家法律,允许具有涉外因素的商事、海事纠纷当事人约定在特定地点、按照特定仲裁规则、由特定人员进行临时仲裁。这一修改打破了现行《仲裁法》仅承认机构仲裁的限制,满足了涉外当事人对仲裁“灵活、高效、保密”的需求。

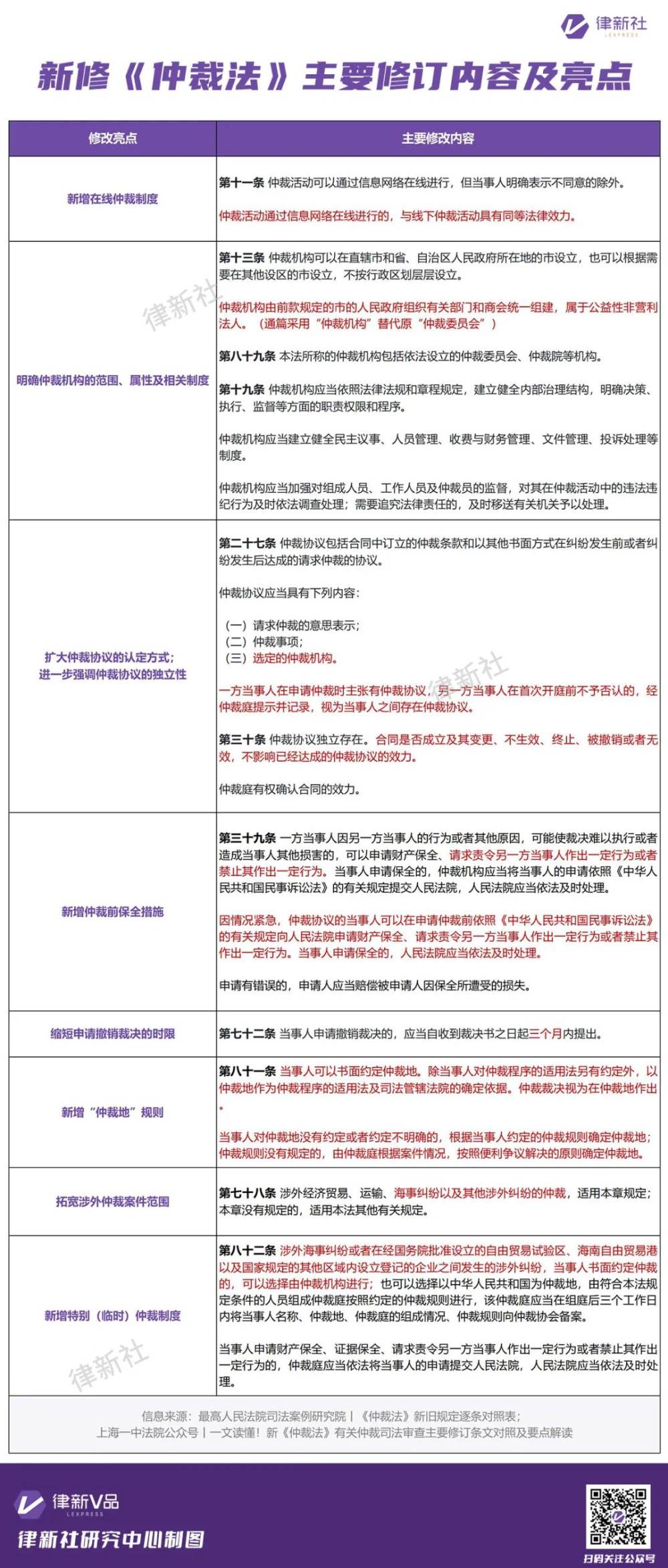

新修《仲裁法》聚焦国际仲裁发展的前沿动态,进行了全方位、系统性修订,核心修订内容包括:

1.在线仲裁:数字化赋能

本次修订的核心突破之一,在于确认了仲裁活动通过信息网络在线进行,与线下仲裁活动具有同等法律效力,即承认了线上进行仲裁程序、提交电子证据、签署裁决书的法律效力,破除了在线仲裁的法律壁垒。

其深远意义在于,它将很大程度上缓解跨境商事主体,特别是跨境电商、数字服务提供商等面临的“维权成本高、周期长”的痛点,以科技赋能法律,为全球数字贸易的繁荣与安全构筑坚实的法律基石。《仲裁法》新修背景下,仲裁这一重要的争议解决机制或将真正步入数字化时代。

2.临时仲裁:制度性破冰

新法设立了“临时仲裁”机制,允许在涉外海事纠纷或自由贸易试验区、海南自由贸易港等区域内企业间的涉外纠纷中,由当事人自主约定仲裁规则和仲裁员,而不必选择常设仲裁机构。临时仲裁因其灵活性在国际上备受青睐,也是我国仲裁制度与国际接轨的关键一步。

这一突破不仅直接回应了长期以来的国际实践需求,更是向全球市场释放出我国持续优化法治化、国际化营商环境的明确信号,将显著增强我国仲裁制度的国际兼容性和吸引力,吸引更多国际当事人选择中国作为仲裁地。

同时,配套的涉外仲裁范围拓宽条款将涉外仲裁的适用范围从“涉外经济贸易、运输和海事纠纷”拓宽至“其他涉外纠纷”,则体现了立法者的深远考量,为构建面向未来的现代化仲裁制度奠定了坚实基础。

3.“仲裁地”概念:国际化接轨

新修《仲裁法》引入了国际通行的“仲裁地”概念,明确规定当事人可以书面约定仲裁地。仲裁地是确定仲裁协议准据法、仲裁程序法以及司法审查管辖法院的核心依据。这一修订或将解决我国长期以“仲裁机构所在地”为标准带来的局限性法律困境,实现与国际规则的深度融合。

这意味着,即使仲裁程序在中国内地进行,当事人也可约定香港、新加坡等为仲裁地,从而适用当地仲裁法并接受当地法院的司法监督。当事人约定的“仲裁地”成为一个核心的法律连接点,如同一把钥匙,同时开启了三扇门:仲裁协议的效力之门、仲裁程序的规则之门,以及司法审查的管辖之门,极大增加了当事人选择在中国进行仲裁的意愿。当然,这也对仲裁律师的国际法律业务能力提出了更高要求,需要熟悉国际私法规则和不同法系的法律制度,才能够为客户提供关于仲裁地选择的战略建议。

北京天驰君泰律师事务所合伙人

关于本次《仲裁法》新修亮点,北京天驰君泰律师事务所合伙人敖东方在接受律新社调研时表示,突出体现在以下几个方面:一是在仲裁范围上引入“法律另有规定的除外”条款,为新型争议可仲裁性提供弹性空间,显著增强制度的适应性与包容性;二是放宽仲裁协议效力认定规则,承认默示接受方式,有效减少协议效力争议,提升仲裁效率;三是健全仲裁保全制度,强化与民事诉讼程序的衔接,明确法院支持仲裁保全的职责,切实增强当事人权益的预防性保护;四是创设涉外仲裁中的“仲裁地”规则并引入特别仲裁程序,为跨境仲裁业务提供清晰依据,推动我国仲裁制度与国际通行实践接轨。新修订的《仲裁法》不仅拓展了律师行业的涉外法律服务空间,更对提升仲裁公信力、增强国际竞争力以及服务高水平对外开放具有深远意义。

新修《仲裁法》的实施与制度红利的持续释放,正显著提升中国仲裁的国际公信力与吸引力,推动仲裁业务体量与辐射范围不断扩大。

根据伦敦玛丽女王大学国际仲裁学院与伟凯律师事务所(White & Case)联合发布的《2025年国际仲裁调查报告》,北京、上海、深圳三地已共同跻身全球最受欢迎仲裁地前十。[3]这一历史性突破,标志着我国在国际商事仲裁中心建设方面取得实质性进展,也为《仲裁法》新修背景下中国仲裁的进一步发展注入强劲信心。在此趋势下,律师行业迎来的不仅是市场增量,更是一场深刻的专业能力升级挑战,专业化与国家化或成律师业务突围的关键:

一方面,仲裁律师的专业能力需要得到与时俱进的提升。面对日益专业化和复杂化的商事纠纷,熟悉特定行业(如金融、能源、建设工程、高科技等)的商业逻辑、技术标准和业务流程已从“加分项”变为“必备项”。唯有如此,律师才能精准把握争议核心,与行业专家有效沟通,并在仲裁中提出令人信服的专业论证。此外,在数字化时代,熟练掌握电子数据的固定、存证、举证以及质证规则,亦是仲裁律师不可或缺的基本功。这要求律师了解相关的技术原理与法律规范,确保证据的有效性与合法性。

另一方面,国际化能力将成为仲裁律师业务开拓的核心竞争力。随着临时仲裁的有限度放开与“仲裁地”规则的确立,律师需具备跨法系操作能力。仲裁律师不仅需要精通国际私法、比较法以及《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》等国际通行的程序规则,为客户起草一份能规避未来风险、权益保障最大化的国际仲裁协议,还要能在仲裁地选择、仲裁员指定、跨境财产保全等环节提供跨法系的战略性建议。具备跨境协作能力与多语言服务水平的律师团队,将在日益国际化的仲裁市场中占据显著优势。

北京市东卫律师事务所合伙人

新《仲裁法》通过全面提升制度完备性与公信力,为法律服务行业带来了新的增长空间与发展机遇。北京市东卫律师事务所合伙人钱汪龙在接受律新社调研时表示,新修订的《仲裁法》尤其在涉外、保全等领域为律师行业提供了多元化的业务机会。首先,新《仲裁法》引入“仲裁地”概念,明确规定仲裁裁决视为在该地作出,并支持境外仲裁机构在自贸区等地设立业务网点。律师可借此拓展涉外仲裁服务,协助客户确定仲裁地、选用国际仲裁规则,并处理跨境证据保全、裁决认可与执行等复杂事项。其次,新《仲裁法》还完善了仲裁前保全制度及行为保全制度,允许当事人在紧急情况下可以在申请仲裁前依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请财产保全、请求责令另一方当事人作出一定行为或者禁止其作出一定行为。新法赋予了当事人可以申请仲裁前保全和行为保全的权利。这使得律师可协助客户申请保全,利用仲裁庭调查权请求相关方面协助取证,提升案件胜诉率。

三十年磨一剑,《仲裁法》的全面修订不仅是一次法律条文的与时俱进,更是中国深度融入全球治理体系、优化国际化营商环境的关键一步。从在线仲裁的数字化赋能,到临时仲裁的制度性破冰,再到“仲裁地”规则的战略性引入,新法修订正助力仲裁向着更具效率、弹性与国际竞争力的争议解决方式转变。

对于法律服务行业而言,这既是前所未有的市场机遇,也是面向未来的能力检阅。当仲裁的疆域被拓宽,规则的壁垒被打破,仲裁律师的专业深度与国际化视野将成为决定服务价值的关键。仲裁律师唯有主动拥抱变化,加速专业化与国际化转型,才能在新时代的仲裁服务市场中占据先机。

[1] 司法部官网:施行近30年的仲裁法迎来修订,https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/fzgz/fzgzxzlf/fzgzlfgz/202411/t20241104_508943.html

[2] 中国国际经济贸易仲裁委员会官网:https://www.cietac.org/articles/25006

[3] 中国国际经济贸易仲裁委员会官网:https://www.cietac.org/articles/32530