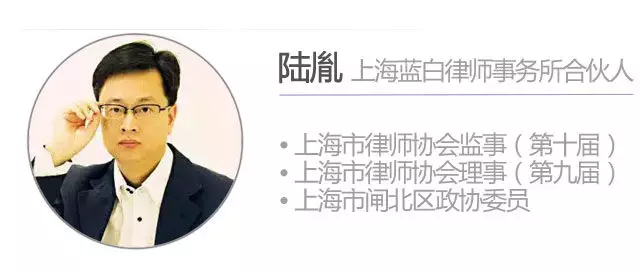

律新社 | 孔冰欣

他出生于军人家庭,却当了名律师;他本应是个纯粹的理科男,却机缘巧合读了法学院;他觉得自己“不适合做刑辩律师”,于是渐渐将关注点落在了劳动法领域;他因为业务的关系及“不约而同的共识”,成为上海企业法务研究会的一员理事……

陆胤:成长经历都是一笔财富,而且是会不断增长的;年少时从东海之滨到西北大漠对我而言确实是一种非常特别、有价值的经历。但是对于日后选择法律之路,却是另一种机遇的触发。记得我在高三备考的那段时间,有个中午听广播的习惯,当时上海人民广播电台中午在新闻之后会有个说书的节目,有位非常棒的说书人。那段时间所听的印象最深的一本书就是《你为谁辩护》。我也就是从那个时候开始对法律以及法律职业有了最初的憧憬。

陆胤:投报华政确实也有些偶然,一方面是对同济录取后要加试素描有些发怵,另一方面是当时在华政面试时得到了一位老师非常真诚的鼓励。遗憾的是,我一贯的理科逻辑思维,在本科学习法律的过程中并没有发挥很大的作用,但是在日后的法律工作中却感受越来越深。法律工作所需要的逻辑、严谨、求证,都是相通的。

陆胤:职业选择,就像谈恋爱,如果不适合,一定是相互的;而且一定不能强求。实际上,我进入律师这一行时,还很幸运地遇到了老师余向栋律师,他本身就是一位非常资深的刑辩律师,但是后来还是没有走上刑辩的道路,一方面是自己的功力还不够,另一方面也是我们的刑辩现状让我知难而退。个人的职业发展一定与整体的社会发展相关联。2001年中国入世,当时也曾关注WTO的相关领域。2001年继续回母校读硕士,有幸入董保华老师门下,又有了深入接触劳动法的机会。

陆胤:我不能说与劳动法有“一见钟情”式的经历,对劳动法的感情是在不断地接触、理解的过程中加深的。劳动法是法律领域里很“大众”又很“小众”的领域,说很大众,是因为劳动法实在是太过“亲民”,和每个劳动者甚至公民都相关,而且任何愿意接触劳动法的人都可以非常容易地了解它,门槛几乎没有;说小众,是因为愿意坚持做劳动法实务和研究的人太少,而且总给人很“下里巴人”的感觉,不够“高大上”。当然,事实往往和一般的认知是相反的。从我的经验来讲,劳动法领域不仅是一个非常有潜力的业务领域,还是一个非常具有人文精神的法律领域。和其他的专业领域一样,一旦你沉浸进去,你就会发现它的可爱之处,并且它会回报你。

陆胤:从2001年读研开始,我开始系统接触了劳动法理论和实践,因为从事律师行业,所以在读研期间除了系统的理论学习,也一直从事着劳动法的业务。到2004年研究生毕业的时候,我们就顺理成章组建了一个团队,然后经过3年多的团队磨练,我们在2007年又水到渠成地成立了专业律所——蓝白律所。在这个过程中,我们在劳动关系领域尝试了很多,譬如企业竞业限制诉讼成功案件,企业分立群体诉讼案件,就业歧视案件,以及通过商事仲裁解决群体劳动者权益问题的案件等等,都是业内非常早的,积累了很多的专业经验。但是,更重要的是我们在劳动法业务领域的探索。从个人专业做劳动法业务,到团队专业做劳动法业务,再到整个律师事务所做专业的劳动法领域,这里不仅有个人的专业理想,也有团队的建设,还有一个法律专业品牌的打造和战略定位选择。

陆胤:蓝白从成立的第一天起,就定位于“为企业人力资源保驾护航”,做专业的人力资源风险管理专家。在过去的八年多时间里,我们一直秉承“专业、公信”的精神,追求蓝白在中国劳动关系发展中的公允价值。一些荣誉和困难我想就略过了。:)

陆胤:因为劳动关系是一个直接处理人与人矛盾冲突的领域,因此在业务中对不同群体的关注和研究就更为便利。法务群体就是我们在业务中经常打交道的一个专业群体。相比较我们经常打交道的HR群体,法务群体就有一些非常不同的特点。因为有这样的关注,所以当胡莹提起法务研究会在做的事情,我就非常感兴趣,并且也有很多不约而同的共识。我关注法务群体的整体发展,因为这是企业规范发展重要力量;同时,因为我在劳动关系领域的一些经验,能够从另一个视角看法务群体,帮助法务群体与其他的专业群体建立沟通和联系。2014年在法务研究会的筹建启动大会上,我就帮助邀请了HR、PR以及法学家与法务、律师同台讨论法务的发展,得到了非常丰富的思想火花。

陆胤:作为一名理事,帮助研究会探索、寻找适合自身的发展道路是我参与的主要任务,在这方面我们也尝试了很多方式,目前研究会采用的社会企业与会员制结合,公益目标与商业运作结合,也是我们的一项探索和创新,此外,我也参与研究会一些具体的合作事项中,包括参与一些培训的研发、设计和实施。

陆胤:人的身份是有场景的,不会是一成不变的,不变的是人的专业背景。所以,在我这些身份的背后,我还是一个专业的劳动法律师,我想这是不会变的;也就是在这个专业背景之上,我才能在不同的身份中发挥自己应有的作用。

陆胤:年纪一点点见长,兴趣爱好也有了变化。从当下而言,更喜欢在陌生的地方旅行,希望有新事物的刺激。“充电”是一直在坚持的事情,倒不是因为有多喜欢充电,而是我们所处的行业的竞争让你不得不持续的学习,当然坚持的多了,也就成了一种良好的习惯。