11月8日下午,第二届进博会的重要配套活动之一——上海国际仲裁高峰论坛在国家会展中心隆重举行。论坛由上海市司法局、上海市国际贸易促进委员会主办,上海仲裁协会协办,上海国际经济贸易仲裁委员会(即上海国际仲裁中心)承办,上海仲裁委员会、上海市律师协会、国际商事仲裁理事会等单位提供支持,律新社等单位提供媒体支持。高峰论坛以“开放、合作、共赢,加快打造面向全球的亚太仲裁中心”为主题,吸引了来自20多个国家和地区近500名仲裁界代表交流思想、共谋未来。

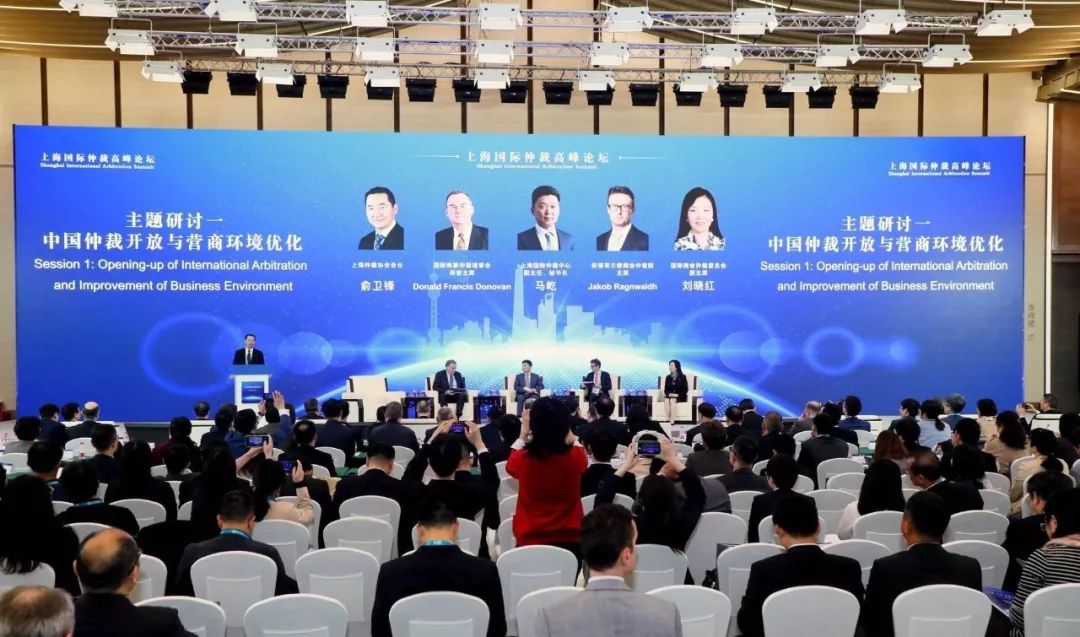

本次高峰论坛既是一场仲裁思想交流碰撞的盛会,也是一次国际仲裁合作共赢的盛会。会议围绕“国际仲裁开放与营商环境优化”“国际仲裁合作的中非路径”“多元争议解决的协作共赢”三个议题展开,并发布了《境外仲裁机构在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区设立业务机构管理办法》,新成立的上海仲裁协会、上海国际争议解决中心也在会上惊艳亮相。

高峰论坛的举行正值第二届进博会召开之际,来自海内外法律仲裁界的嘉宾们相聚在代表幸运、幸福的四叶草,具有独特的意义。

本次高峰论坛开幕式由上海市委副秘书长、市政府副秘书长、市委政法委副书记赵奇主持。《中华人民共和国仲裁法》于1995年正式实施以来,上海仲裁机构充分发挥优势,妥善处理了大量民商事纠纷。截止2019年8月底,上海仲裁机构累计处理各类案件4.4万件,标的额超过2800亿人民币,连续保持了增长的态势。

中共上海市委副书记、政法委书记尹弘在致辞中表示,上海的发展成就离不开法治的保障和仲裁界朋友们的积极参与。上海市委市政府历来重视仲裁在营商环境建设方面的重要作用,希望本市仲裁主管部门立足实际,做好顶层设计,希望仲裁机构继续探索,开展创新,为更好地落实习近平总书记交给上海的三项新的重大任务并积极作出贡献,推动国际仲裁事业创新、协同、共赢发展。

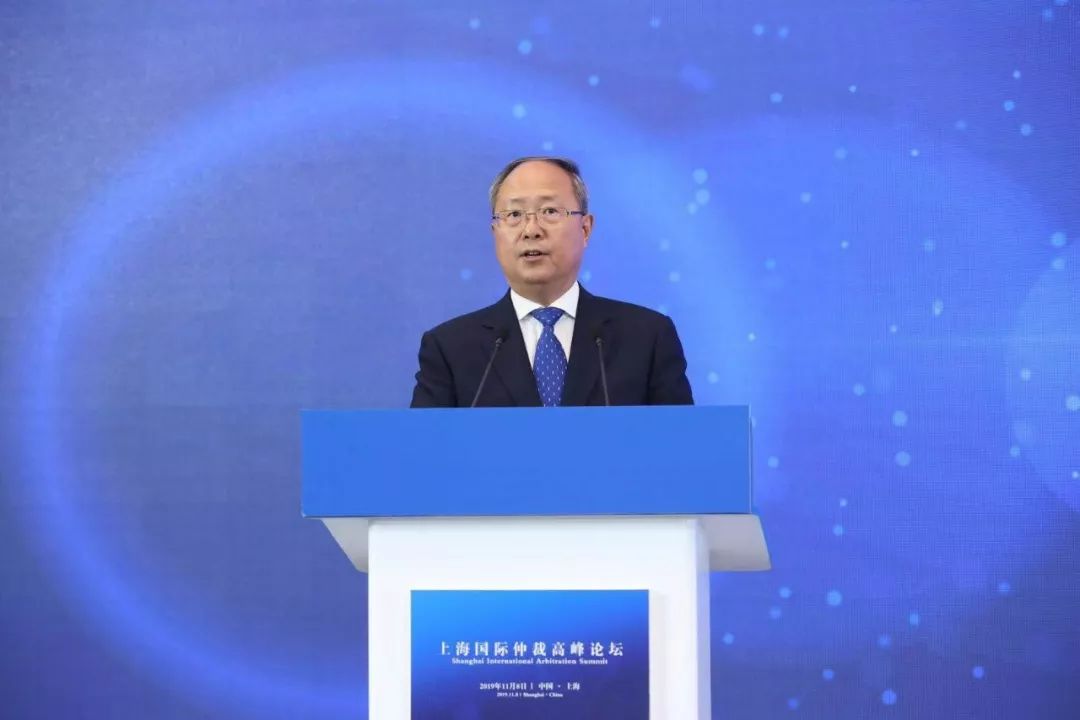

中华人民共和国司法部副部长

刘振宇

中华人民共和国司法部副部长刘振宇对本次论坛的成功举办表示热烈祝贺。上海在全国率先实施了积极推进我国仲裁工作改革创新的有益实践,并不断加强国际交流合作,推进法治营商环境建设。为此,刘振宇副部长提出了三点建议:对标国际,以最高水准打造行业标杆;以仲裁服务为中心,形成法律服务集聚效应;互利共赢,打造仲裁国际交流中心。

会上,上海市司法局局长陆卫东发布《境外仲裁机构在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区设立业务机构管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,2020年1月1日起,符合规定条件的在外国和我国香港、澳门特别行政区、台湾地区合法成立的不以营利为目的仲裁机构以及我国加入的国际组织设立的开展仲裁业务的机构,可向上海司法局提出申请,在上海自贸区临港新片区登记设立业务机构,开展相关涉外仲裁业务。《管理办法》也是我国首部专门针对境外仲裁机构在境内开展仲裁业务事项的规范性文件,将使仲裁这一多元纠纷解决方式在矛盾纠纷与解决中焕发出日益夺目的光彩。

会上,中华人民共和国司法部副部长刘振宇,中共上海市委副书记、政法委书记尹弘,上海市司法局局长陆卫东,上海市国际贸易促进委员会会长、上海国际仲裁中心主任杨建荣共同启动了上海仲裁协会、上海国际争议解决中心的成立仪式。律新社了解到,上海仲裁协会是中国首个由省级司法行政机关筹建设立的地方仲裁协会,会员包括仲裁机构、仲裁员、调解员以及其他从事仲裁实务工作、理论研究和专业服务的组织和人员,致力于推进仲裁事业发展、增进行业交流、加强行业自律、保障会员合法权益,维护仲裁公信力。现有创始会员65名,理事21名、监事3名,会长1名、副会长6名,监事长1名,秘书长、副秘书长各1名。

由上海国际仲裁中心等发起设立的上海国际争议解决中心,作为依法登记设立的非营利性社会组织,宗旨是为国际多元化争议解决机构提供各类服务。境内外仲裁机构、调解机构及争议解决机构的在沪办事处可通过入驻上海国际争议解决中心的统一办公场所,实现便利化办公、规模化宣传,以形成争议解决机构集聚的综合效应。

作为本届进博会300余场配套活动中的重要一环,上海国际仲裁高峰论坛契合虹桥国际经济论坛“开放创新、合作共赢”的主题,为各国仲裁专家共商国际仲裁开放与营商环境优化、国际仲裁合作、多元纠纷争议解决搭建高端对话平台,致力于促进全球仲裁领域的开放合作、互利共赢。

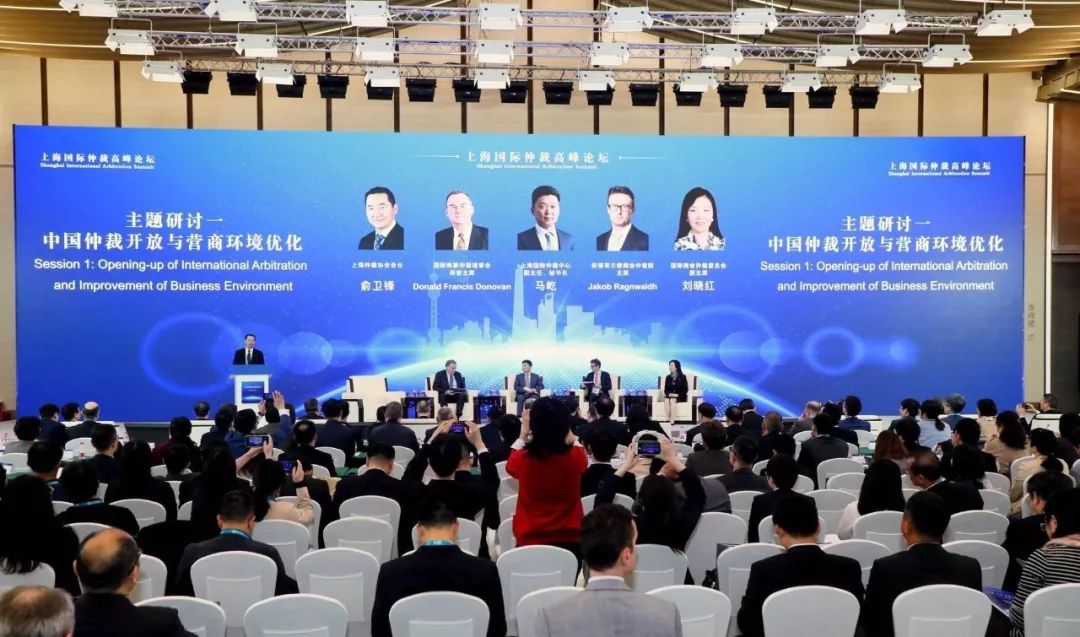

论坛第一个专题以“国际仲裁开放与营商环境优化”为主题,10月26日,世界银行发布《全球营商环境报告2020》,我国的营商环境全球排名提升15位,位列第31位。多元争议解决是营商环境评估的一部分,而在多元争议解决中,仲裁具有至关重要的作用。

上海国际仲裁中心副主任、秘书长

马屹

上海国际仲裁中心副主任、秘书长马屹与现场嘉宾分享了对营商环境、国际仲裁开放和仲裁机构发展的几点看法。商事仲裁对营商环境有着重要的作用,营商环境好的地区,不一定是公认的区域性、国际性的仲裁中心,但凡是区域性、国际性仲裁中心,所在地必然是营商环境好的城市或国家。仲裁作为一种开放性法律机制,往往被市场主体寄予提供更多便利法律服务的期望,仲裁机构要把握这一历史机遇,推动和完善国际化、专业化水平,服务于上海“五个中心”和卓越的全球城市建设。

国际商事仲裁理事会荣誉主席Donald FrancisDonovan谈到,在目前的大背景下,国际争端的数量不断增加,有效的解决机制是解决各类纠纷的必备要素。国际仲裁要真正做到国际化,必须在国际社会上建立起广泛的、多元的、超出仲裁地传统的管理机构,培养一批高素质人才,使他们投身于各自所在辖区法律系统的建设和改进。

斯德哥尔摩商会仲裁院副主席Jakob Ragnwaldh在会上谈到了国际仲裁的数字化,并举例介绍了SCC案件管理平台。在重要的日常活动、日常工作、日常行政方面,科技均可以发挥重要的作用,不断提高为客户服务的水平。国际商会仲裁委员会副主席刘晓红与现场嘉宾分享了“一带一路倡议下ICC合作”,推动国际商业秩序的规则化与法治化,在跨国经济活动当中,可能会产生市场经济活动运作,也会有新企业的产生和旧企业的退出,在“一带一路”争议当中,特别要重视争议的解决,以促进相关问题的高效解决和“一带一路”经济贸易秩序的良性发展。

专题二的主题是“国际仲裁合作的中非路径”,在仲裁行业春光无限的背景下,中外仲裁机构是一个联系紧密的命运共同体。正如习近平总书记在第二届中国国际进口博览会开幕式中所言,“世界经济发展面临的难题,没有哪一个国家能独自解决”,国际仲裁的繁荣发展也需要各个国家的共同努力。

中非联合仲裁约翰内斯堡中心CEO Deline Beukes分享了中非联合仲裁中心的成立之路。中国与非洲在经贸投资领域的交流合作日益密切,随着中非经贸关系的不断升级,中非联合仲裁中心成为一个独一无二的区域合作的争端解决机构,对于构建中非共同发展的纠纷解决机制具有重要的意义。

北京仲裁委员会副秘书长陈福勇介绍了北仲在国际化发展方面取得的成绩,以及在中非联合仲裁机制方面起到的作用。他认为,中非之间的仲裁合作不仅促进了双方的交流,在整个制度程序上能有适度的调整,更好地满足中国和非洲当事人的期待,关注用户真正的需求和感受。

深圳国际仲裁院院长助理谢卫民分享了深圳国际仲裁院的国际化与中非仲裁合作,深圳国际仲裁院坚持治理结构、仲裁员、业务、裁决执行、平台合作、规则的国际化,为当事人提供便利多样的争议解决方式,通过仲裁、调解、专家庭审等方式,为当事人提供最好的选择。

Shearman & Sterling律师事务所合伙人Emmanuel Jacomy从执业的角度,探讨中非争议解决和国际仲裁合作的话题。非洲是发展最快和最有希望的大陆,但通往非洲之路可能是不安全的,面临政治、腐败、法律等方面的风险。对此,要选择一个信誉良好且经过检验的仲裁地,选择经验丰富的仲裁员,有效整合仲裁资源,聚拢发展要素,构建多层次、多维度、多效能的仲裁服务机制。

该专题研讨环节由上海国际仲裁中心公共事务总监杜丽君主持。

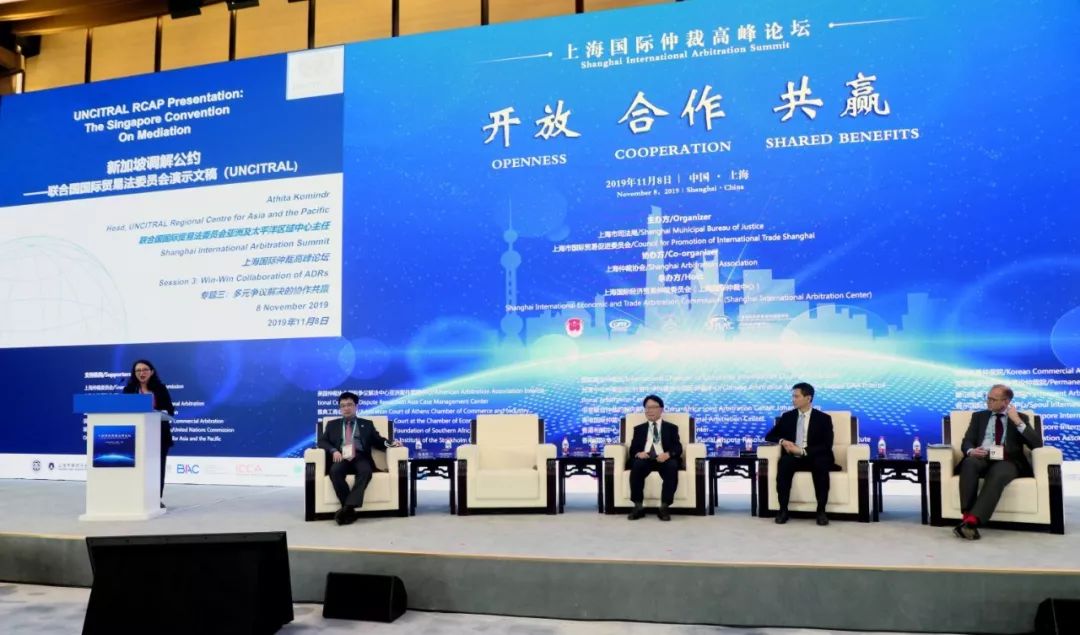

专题三的主题是“多元争议解决的协作共赢”,经济发展带来了大量的纠纷,纠纷的解决需要多元化的渠道,以仲裁调解、专家评审等为主要表现形式的多元化争端解决机制,在商事争端解决领域发挥了积极的作用。如何在不同机制、不同机构、不同国家和地区之间进一步加强协作,是本单元探索的主旨。

联合国国际贸易法委员会亚太中心主任Athita Komindr分享了《新加坡调解公约》签署的情况,以及公约中的条款内容,并介绍了联合国贸易发委员会和亚太中心推广国际商事调解多元争端解决方面所做的努力和尝试。

韩国商事仲裁院主席Ho-Won LEE根据自身丰富的经验,分享了国际调解员在调解案件中的角色定位和工作职责。仲裁是最好的解决国际争端的途径,仲裁员作为第三方出现,主要是为了促进双方的对话,让当事方的谈判能够更好、更成功、更顺利地进行下去。所以,仲裁员要有同理心,理解双方的立场,尊重双方的独立性。

新加坡国际仲裁中心董事会副主席 Chan Leng Sun提出“ADR体系架构中的不同机制”这一议题,探讨如何形成合力,更好地解决纠纷,并介绍了新加坡国际仲裁中心和新加坡国际调解中心之间的合作举措。

香港国际仲裁中心理事 Nils Rolandsson ELIASSON介绍了港仲在多元纠纷解决机制方面的互利共赢合作经验。《新加坡公约》的生效,“一带一路”蓝皮书也力推调解这一纠纷解决模式。

该专题研讨环节由上海仲裁委员会副秘书长陆春玮主持。

上海市国际贸易促进委员会会长、上海国际贸易仲裁委员会主任杨建荣在闭幕辞中总结道,今天的会议是仲裁事业发展互见的国际盛会,也是仲裁法律技术交流的国际盛会,取得了显著的成效。希望仲裁法律界共同努力,为世界经济的开放、创新、共享提供完善的法律保障,共同把全球仲裁法律服务做强,把共享机制做实,把合作方式做活。在第二届中国国际进口博览会开幕式上,习近平总书记进一步明确,中国将继续扩大市场开放,完善开放格局,优化营商环境,深化多边双边合作,推进共建一带一路。这必将给世界各国发展提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇,也为国际仲裁事业带来更多的业务,提出更新、更多、更高的要求。律新社了解到,上海作为中外仲裁机构资源最为丰富的中国内地城市,拥有上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会两家专业仲裁机构。国际商会仲裁院、香港国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心以及韩国商事仲裁院等4家全球知名的国际仲裁机构也已在中国(上海)自由贸易试验区设立代表处。随着《管理办法》等文件和政策的出台,将有更多国际仲裁机构进入上海。

上海国际仲裁中心副主任、秘书长马屹接受律新社采访

上海国际仲裁中心副主任、秘书长马屹向律新社介绍,在实务中,仲裁地和仲裁机构所在地大多是分离的,但对当事人和律师来说,他们往往希望能就近获得服务。《管理办法》的出台,使得当事人可以就近咨询、立案、开庭,满足了当事人对国际商事仲裁的需求,提供了更为多元的纠纷解决方式。对于仲裁行业来说,也可以增进了解、提升仲裁水平,从而构建更大更好的行业生态圈。

不容忽视的是,对外大门的敞开、国外仲裁分支机构的流入,也会给内地仲裁机构造成压力和威胁。对此,上海国际仲裁中心副主任、秘书长马屹认为,国外仲裁中心在上海自贸区设立仲裁机构,有助于吸引更多境外优秀仲裁人才和资源流入,上海是改革开放的最前沿,无论仲裁业还是其他行业,都应以开放的心态看待来自世界各个领域、各个地区的竞争,在合作中取得竞争的优势。

上海国际仲裁中心副主任、秘书长马屹接受律新社采访

“通过合作,境外机构可以进一步了解中国形势、国内文化,我们可以了解境外机构的管理理念、方式方法,在学习借鉴中共同进步,繁荣整个上海国际商事仲裁的市场。亚太地区的仲裁员资源是共有的,优秀的仲裁员会被很多机构聘用。交流合作会形成一种资源的融合,从而更有针对性地为客户提供服务。”马屹秘书长表示。

律新社了解到,在上海加快打造面向亚太的国际仲裁中心进程中,以上海国际仲裁中心为代表的上海仲裁机构一直都以开放的心态与境外仲裁机构进行开放合作。上海国际仲裁中心已同香港国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心、海牙常设仲裁法院等众多国际知名机构开展密切交流,通过接触不同机构、学习不同做法,进行案件经验分享,致力于使仲裁成为推动上海民商事矛盾化解、打造国际一流营商环境的重要方式,并为推动高水平的对外开放、促进高质量发展发挥积极作用。

未来的仲裁领域,机遇与挑战并存,生机与危机共生,在这一形势下,如何提升自身竞争力,从而将上海打造为亚太地区仲裁中心?对此,马屹秘书长认为,要有国际化的仲裁员队伍和案件管理方式,制定与国际接轨的仲裁规则,积极开展交流与合作,利用科技对商事仲裁发展赋能:“规则制定要跟上国际主流规则标准,提高案件管理水平,以仲裁庭为核心,以当事人为中心的基础上,尊重当事人的意思自治,提高仲裁庭的效率。”成为一个区域性的仲裁中心,涉及的因素很多,如法律制度、财政支持、法律文化、仲裁机构等,作为仲裁机构,要充当好桥梁,吸引更多高端的国际仲裁人才、资源汇聚到上海,以形成集聚效应。当上海作为一个争议解决地出现的时候,也就是上海打造亚太仲裁中心逐步成型的时候!打造亚太仲裁中心之路任重而道远,律新社相信,在未来,会有更多仲裁机构上下而求索,提供宝贵的经验智慧。