观点丨宋静

文稿丨LegalMVP

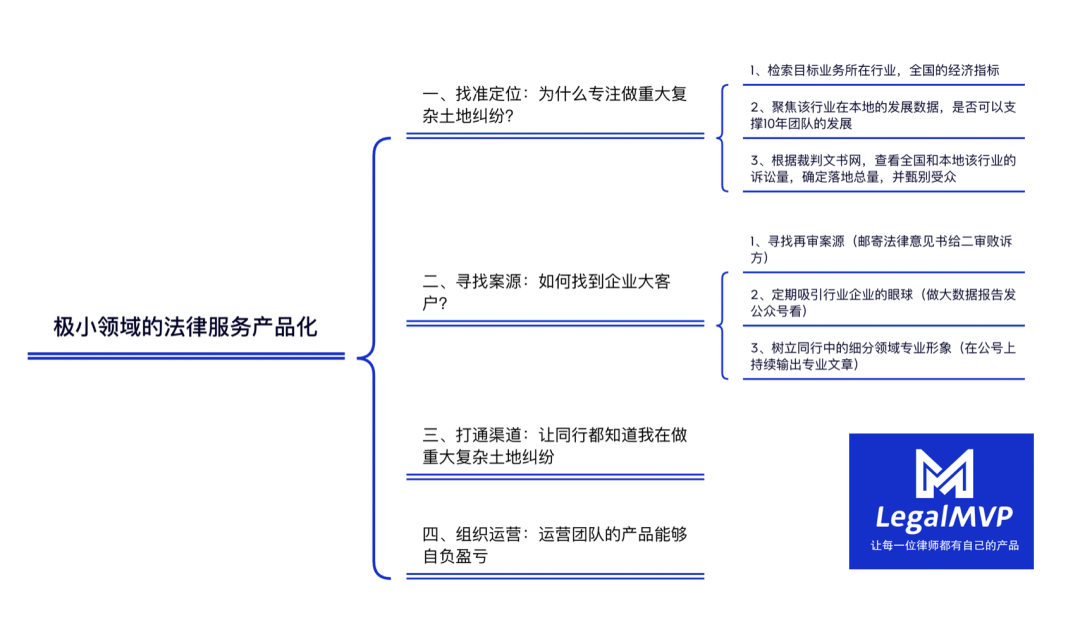

01 找准定位: 为什么专注做重大复杂土地纠纷?

在选择做重大复杂土地纠纷之前,我有一段试错经历,就不赘述,大家可以看这篇文章《43岁独立做律师,她一天看400份判决书》。

复盘下来,如何确定自己的定位,有以下三个核心客观指标数据可供参考:

第一个,检索目标业务所在行业,全国的经济指标,根据客观的数据,衡量这个业务在10年内的体量,是否够大。

第二个,聚焦该行业在本地的发展数据,是否可以支撑团队至少10年的长远发展。

第三个,根据裁判文书网,查看全国和本地该行业的诉讼量,确定落地总量,并甄别受众。

总结下来,一个是互联网上可以搜到的全行业经济指标,一个是本地的经济指标,一个是判决书。这些都是客观的数据,第一个在咨询机构的报告里,第二个在政府工作的报告里,第三个在裁判文书网里。

就行业经济指标来看,虽然房地产的黄金时期已经过了曾经的顶峰,但是,城市更新和旧城改造项目会让这个行业至少还有10年的发展。我执业所在的广东省,正是中国城市更新项目最前沿的试点城市,是政府工作的重点。最后,我检索裁判文书也发现,在城市更新下,一般律师都是在代理老百姓做征收拆迁业务,做房企开发商的比较少,也比较难。

再从主观来讲,选择一个最能吸引自己扎下根来做的业务领域。不装,俗气一点讲的话,选择什么样的业务领域才能实现专业化和团队化的梦想,在那对我的吸引力可能会更大。

所以,那就要考虑客户定位了。一般来说,房地产企业客户,或者是金融、互联网行业的企业客户,会比较优质。因为跟随师傅的土地类业务长达7年,多多少少与很多房地产企业相熟,而金融行业,我没有背景,也没有资源。互联网行业,更没谱。

所以,客观数据与主观选择结合之下,我就选择了土地交易中,不代理政府这一方,而是代理行政相对人(企业)一方,也就是房地产开发商这一方的重大复杂诉讼。

02 寻找案源: 如何找到企业大客户?

最终确定深耕土地纠纷之后,第二个问题就是怎么样找到这片纠纷土地的老板。这个地是在你的脚下,但是它的老板,你怎么认识?

主要就是通过三个方法:寻找再审案源(邮寄法律意见书给二审败诉方)、定期吸引行业企业的眼球(做大数据报告发公众号看)、树立同行中的细分领域专业形象(在公号上持续输出专业文章)。

(一)寻找再审案源(邮寄法律意见书给二审败诉方)

这是我从iCourt的课堂上学到的方法,找到二审败诉的案件,只要在6个月的再审申请期限内,我预判有很大的翻盘可能性,我就会写好法律意见书,邮寄给败诉这方。

邮寄地址很容易找,裁判文书中包括了公司的名称、地址,没有标明的,这可以去工商网上查询。

确定地址后将我的文章和报告邮寄过去,预计对方已收到查看文件后,再次电话联系,介绍自己。一般,这些客户都会约我上门,通过这种方式,我认识了不少企业法人老板。

大家肯定也会问,那这真的是大海捞针。而且,再审改判,是很难的。

是的,虽然再审案件改判的几率不大,但是我专注做重大复杂的土地纠纷,多处于二审、再审程序,这是我的定位决定了我必须得这么做。

而且,因为一审和二审中间只隔了10天和15天,时间短、任务重,没有给我留足时间去做案例研判,撰写法律意见书。

再退一步,即便最终案件没成,在我找再审案源的过程中,我也在学习一审、二审律师的办案方法,学习和工作同时进行。

其实专注在一个极小的领域里面,案件就超脱了地域的局限,是可以去做全国的案件的。我在实践一个极小领域的法律服务产品化,不用担心这个盘子小,因为我们吃的不是本地的蛋糕,是全国的这块大蛋糕。

(二)定期吸引行业企业的眼球(做大数据报告发公众号给同行看)

在客户不认识自己的情况下,我们必须要拼命地介绍自己。当然,这里的介绍不是介绍自己的名字,也不是吹自己的专业有多厉害,而是要介绍一些客观的证据,让客户看到我们的专业有多厉害。

我们团队针对土地纠纷的每一个高发高频的争议焦点板块,都有做大数据报告,主要是总结法官的裁判观点。这就相当于我们有了胜诉的代表案例,即便我们实际上并未做过这么多的案件。

这些大数据报告的研究成果,会给客户一个观感,就是我们每一天都在系统地研究这个小领域的专业问题。

所以,裁判文书不仅是我们案源的保障,也是我们专业的保障。

比如,客户最经常问的问题,是“你有没有做过类似的案件”。一般新人可能出于谨慎,就会直接说没有。但其实大数据报告能够帮我们弥补实践经验的不足,有了大数据报告,你就可以说:

“我看过1w份这类案件的裁判文书,法院都是这么判的,我把观点总结出来了,就是这份《XX纠纷大数据报告》,您看看。”

不管是否有实践经验,至少客户想要问的这个点,我们早就吃透了,全中国关于这个点的判决判例判罚,我们都门儿清。

这其实就是一种用户思维:客户在意的不是你做没做过这类案件,而是你是否足够专业。而这就是大数据报告能够帮大家解决的问题,它的存在,可以在客户还不太熟悉我们的时候,一击即中,让他们信任我们的专业。

(三)树立同行中的细分领域专业形象(在公号上持续输出专业文章)

写作很简单,只需要一支笔;但是,也很难,很难坚持。我从16年开始做公众号,做到了现在,不管再怎么忙,我每一天都会坚持写500-800字。

写作入门的第一步,可以先从简单的开始——抄。抄文书的时候,要注意抓重点、分类别。

比如,我最先开始的时候是抄最高人民法院的判决书,因为它短,而且还能帮我们夯实专业。

比如有400份判决书,我们可以专门研究其中的起诉期限,将其中涉及起诉期限的部分分门别类地记录下来,再对起诉期限进行分类研究。

我抄了100多个判决书以后,逐渐发现了一个方法论。分析一个行政诉讼的起诉期限,法官往往从5个方面进行论述:第一个是时效,时效问题如果法官不提,就默认没有;第二个是主体,即行政机关有没有这个职责,原告是不是适格主体。然后就是大家熟悉的事实、程序、法律适用,一共五个方面。

之后再根据所读所抄的内容,进行原创文章的撰写。

抄完之后的第二步,才是写。

写这一步,我的方法是逼自己养成一个习惯,每一天写作一定的文字,然后大声朗读一遍。每天坚持写作不仅能够提高写作能力,而且还可以在每天完成后带来成就感。

现在我的团队是有硬性的写作要求,我们的律师助理每天要写几百字,运营人员每天要写200字、读2页书。运营团队是要输出文案的,也必须写。

因为我知道,写作是对自己最好的投资。

《刻意练习》中说:“天才的唯一秘密,就在于刻意练习,用自己的一套系统性的方法,不断突破自己的边界。”

▲ 我们持续输出写作,是iCourt法秀评选出的年度金牌作者团队

03 打通渠道: 让同行都知道我在做重大复杂土地纠纷

看到这里,你可能会有疑问:相比法律意见书有精准的受众对象邮寄过去,那这些文章、大数据报告做出来后,怎么让客户看到呢?

我写的文章与大数据报告主要是发给了潜在客户和同行看,我现在的案源90%以上都是同行推荐。

其实没有大家想象中那样一定要发到客户集中在的渠道,我大部分发在了同行集中的渠道,小部分是发在各个行业协会的朋友群。

举例来讲,我主要发到了iCourt的校友群。

律协有专业委员会,律所里也有专业委员会,法律服务的专业化趋势是势不可挡的,未来可能会像医院里的科室那样,不同的科室的医生是不能混淆专业领域的。

越来越多的律师,会集中地去选几个专业自己来做案件,那对于其他类型的案件,如果客户找到他的话,他可能更乐于将客户推荐给一个他知道的、在这个领域专业能力是顶尖的律师同行来实际承做。

自己做引荐人,拿案源费即可。

所以,做律师,很大的一部分案源来源,就是让同行知道自己在做啥。

但是打出自己专业影响力的过程很艰难,为了让同行都知道我在从事重大复杂土地纠纷业务,凡是市场上有的课我全报了,一是为了报课学习;二是为了认识更多的律师向他们请教;三就是为了加群,我就可以把自己每天写的1-2篇文章发到群里面。

这背后,其实是会被踢群的。

我发一次就会至少被踢出三个群。被踢出以后,我就继续再去找群,然后每一天给自己的目标就是至少进三个群,否则被踢出去的和进来的这个频率不匹配,我的群会越来越少。

不过,我这个操作也是初期没办法,建议大家还是遵守别人群的群规则。同时,如果精力允许的话,最好做自己的社群。

我们现在就在运营自己的社群了。

04 组织运营: 运营团队的产品能够自负盈亏

做了文章、大数据报告后,要分发,要做渠道运营。这背后,除了会被踢群,还有就是需要一个团队来做运营,不然我们做不了这么多的事。

我们的运营部是去年下旬开设的,运营部的小伙伴是非律师。之前全部是我们律师团队的助理在做,后来18年走一批,19年走一批,20年走一批,因为他们除了做诉讼案件,还要兼所有平台的运营,一般的律师不愿意做这个事情。而且,助理也都受不了这么死磕的重度垂直专业能力的打磨,加上自己的管理能力差,他们最终都走光了。

除了微信公众号,我们的抖音和视频号也在做,做了比较多的引流的不赚钱的产品。这些不赚钱的产品是给老百姓用户做课程、咨询,而且运营部能够盈亏持平,养活自己。

因为我在抖音里面写的是专注疑难复杂土地诉讼,只做别人败诉的案件。

这个人设,吸引了很多“疑难杂症”的诉讼咨询。

从不赚钱的引流产品,到最终的诉讼案件代理,一个个筛选下来,剩下的就是非常难的重大复杂诉讼了,最终,也是符合我们的定位的。

前面做的这些引流不赚钱产品,除了导流之外,还有一个打造团队的内在意义。让运营团队有自己的主战场,自己设计产品进行推广,自负盈亏,而不是靠辅助律师来赚钱。

05 最后

以一个极小的业务领域为例,这篇文章和大家分享了一些我们践行法律服务产品化的经验和教训。这里没有任何一个点是独门秘籍,有的只是刻意练习。

找到一个重度垂直的细分领域,在这个领域深耕,通过写作与讲课,持续输出专业内容,体现自己的价值,打造专家IP形象,最后,静待花开。

END