基于26份裁判文书的网络侮辱罪“情节严重”认定的实证研究——兼评河南女教师遭网课爆破事件

吴梓楷 华南师范大学法学院本科

摘要:随着移动互联网的迅速发展,网络侮辱行为层出不穷。网络侮辱罪的“情节严重”未有明确的界定标准,为防止本行为泛化,需要进行深入的研究。本文采取实证统计方法分析国内网络侮辱行为的社会及司法现状,反映以网络侮辱罪为案由的司法判决数量与社会现实不均衡的现象。同时本文采取文献比较的研究方法,结合法律规定和裁判文书,评价目前学界的争议,最后得出网络侮辱罪“情节严重”认定的初步概念模型,即综合考察侮辱行为造成的危害后果、内容的性质、行为对象、侮辱信息发布的点击浏览量及转发量、侮辱行为发布次数、侮辱信息发布平台等因素。

关键词:侮辱罪;网络犯罪;裁判文书;实证研究;网课爆破

一、问题的提出

2022年10月28日,河南一位刘姓女教师在家上完网课后意外离世。据刘老师家属提供的视频和相关截图,刘老师在上网课之时,直播间曾有陌生网友多次闯入,故意播放刺耳音乐或者淫秽视频扰乱课堂秩序,有的捣乱者甚至用色情脏话在留言板中肆意辱骂刘老师。在遭受陌生人入侵网课不久后,刘老师被发现在家中猝死,死因是心梗。这种新型的网络暴力现象被称作“网络爆破”。

目前,刘老师的意外离世引发社会的广泛关注。如果该网络侮辱行为直接导致刘老师突发心梗猝死,那么网课爆破者的行为将涉嫌侮辱罪。在为刘老师惋惜的同时,我们更应该思考如何从刑法的角度规制这种网络侮辱行为。参照《中华人共和国刑法》第二百四十六条,侮辱罪的构成要件内容有:使用暴力或者其他方法,公然败坏他人名誉,情节严重。本罪作为情节犯罪,如何认定网络侮辱行为的“情节严重”是值得进一步思考的问题。本文拟对近年来以网络侮辱罪为案由的裁判文书进行实证研究,对其中“情节严重”的认定结果进行统计归纳,并试图提出进一步的建议。

二、宏观层面:网络侮辱罪裁判文书总体情况实证研究

本文以中国裁判文书网的公开数据为实证分析样本,时间截至2022年11月13日,笔者以“侮辱罪”为案由,“互联网”、“网络”为关键词,“《中华人民共和国刑法》第二百四十六条”为法律依据,进行高级交叉检索,收集到66份相关裁判文书。通过人工比对重合及删除检索结果中非利用网络实施侮辱行为的裁判文书,共计筛选出26份样本。从不同的角度对样本文书进行梳理和归纳,可以较为客观、全面地呈现社会发展环境和法律规范修改对本罪审判所带来的影响。

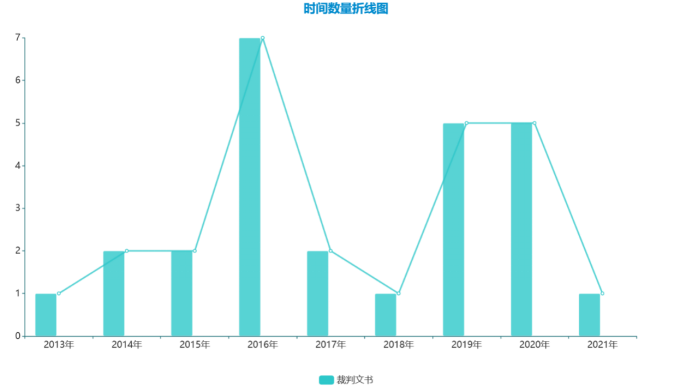

(一)犯罪时间统计分析(见图1)

从时间上看,最早的一份网络侮辱罪裁判文书出现在2013年,且仅为1份,占全部统计数据的1%;2014年和2015年各为2份,有所增加;而2016年则突增到7份,占全部统计数据的27%;2017年-2018年则有所回落;2019年-2020年,检索共涉及10份裁判文书,占全部统计数据的38%。

图1 时间数量折线图

从图1可以看出,近年来网络侮辱罪总体呈上升的趋势。笔者认为出现以上变化究其原因有三:

1.2013年《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称为《网络诽谤解释》)对办理利用信息网络实施诽谤行为的法律适用问题做出了具体解释。侮辱罪和诽谤罪共用一个罪名,二者侵犯的法益、使用的手段方式类似。因此,网络侮辱行为可以参照适用《网络诽谤解释》;

2.自2015年《中华人民共和国刑法修正案(九)》颁布以来,通过信息网络实施的侮辱行为,自诉人在提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。新修订的条款为网络侮辱罪的证据收集提供了一定的帮助;

3.随着智能手机的普及,移动互联网迅速发展。根据CNNIC发布的第32-50次(2013年7月-2022年8月)《中国互联网发展状况报告》显示,我国网民规模已由5.91亿增长到10.51亿,互联网普及规模已由44.1%增长到74.4%。快速发展的互联网背后是不容忽视的互联网运行安全问题。随着国家决心维护互联网安全、营造清朗的网络空间,以及相关互联网安全制度、措施的不断完善,全社会对涉互联网案件的关注度不断提高。

(二)犯罪地区统计分析(见图2)

本文统计的文书涉及13个省份,其中2份以上的有7个省份,分别是山西省3份、吉林省2份、河南省2份、湖南省2份、浙江省4份、广东省3份、云南省4份,最少的为1份,包括辽宁省等6个省份。

省份 | 山西省 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 四川省 | 云南省 |

裁判文书 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |

所占比重 | 11% | 4% | 8% | 4% | 15% | 4% | 4% | 8% | 4% | 8% | 11% | 4% | 15% |

图2 地区占比数据表

从图 2 数据统计中可以看出来,网络侮辱罪基本集中在湖南省、浙江省等中东部省份,而新疆维吾尔自治区、青海省等西部地区的相关裁判文书几乎为零。这一方面说明了中东部地区经济发展水平较高,互联网普及程度高,另一方面则反映出西部地区经济欠发达,互联网普及程度低。总体而言,图2数据反映了网络侮辱罪的区域分布不平衡。

宏观层面的网络侮辱罪实证分析如上所述,在下文当中,笔者拟以相关法律规定和学界研究为依据初步构建网络侮辱罪“情节严重”的认定模型,并结合26份样本文书,对网络侮辱罪“情节严重”的认定模型进行实证分析,对该认定模型进行进一步的完善。

三、微观层面:网络侮辱罪“情节严重”认定的实证研究

(一)网络侮辱罪“情节严重”认定的学界研究

在《网络犯罪的类型及其司法认定》一文当中,陈兴良教授指出,传统犯罪在网络化趋势当中存在着异化,网络空间当中,传统犯罪的手段、场景和客体等要素发生了重大变化。

网络侮辱罪的特征主要是利用信息网络实施侮辱行为。借助网络,侮辱信息得以扩散到更广的范围,并以更快的速度传播。因此,相较于传统的侮辱行为,网络侮辱的危害后果更严重,应当是刑法惩治的重点。

然而目前刑法与相关的司法解释并未对网络侮辱罪做出相对应的刑法规制,更未确立相应的“情节严重”认定标准。下文,笔者拟将网络侮辱罪与传统侮辱罪、网络诽谤罪进行对比研究,得出网络侮辱罪的“情节严重”认定模型。

1.网络侮辱罪与传统侮辱罪的对比研究

我国刑法和司法解释并没有确立侮辱罪“情节严重”的认定标准,根据学界研究和司法实务经验,传统侮辱罪的“情节严重”一般从下述四个方面把握:侮辱行为的手段;侮辱行为的地点和环境;侮辱行为造成的危害后果;侮辱行为针对的对象。下面,笔者将对上述四个方面进行分别论述:

①侮辱行为的手段

侮辱行为的手段影响着情节严重程度的判断,暴力侮辱行为用强力败坏他人的名誉,侮辱性极强,比非暴力侮辱行为更为严重,如掌掴他人耳光、强行逼迫他人做出难堪动作、强行将粪便、尿泼洒到他人身上。一般来说,网络侮辱行为并不属于暴力行为,但因为信息网络的特殊性,网络侮辱行为相较非暴力侮辱行为更为严重。信息网络的持续性导致侮辱信息在网络上大量传播,并且极有可能被网友保存,这样的话将会导致被侮辱人受到持续的伤害。

②侮辱行为的地点和环境

侮辱行为必须公然进行,场所越公开,让更多的人知晓侮辱行为,侮辱行为的严重程度便更加严重。而网络侮辱行为利用信息网络实施,传播速度快、传播范围广,面向不特定的多数人,情节严重程度比传统侮辱行为严重一些。

③侮辱行为的危害后果

侮辱行为所造成的危害后果直接影响量罪定刑。无论是传统侮辱行为还是网络侮辱行为,二者的危害后果均包括两个方面,第一个方面是是否对被害人自身造成严重影响,而另一方面则是是否对社会产生了恶劣的影响。侮辱行为往往会对被害人造成极其严重的影响,给予其重大的精神创伤,有的被害人甚至可能因此而选择自残、自杀。一旦出现这种对被害人造成极其严重的影响即可认定为情节严重。侮辱行为有时也会对社会产生严重的影响,如引发负面舆情、危害网络空间安全等不良社会后果。

④侮辱行为的对象

相同的侮辱行为针对不同的对象实施,其危害后果并不相同。如向未成年人发送淫秽侮辱信息与向成年人发送淫秽侮辱信息,二者的危害程度具有明显的差异。未成年人涉世未深,三观尚未形成,该侮辱行为显然对前者的心理伤害程度更深。

综上所述,传统的侮辱行为往往从侮辱行为的手段、地点环境、危害后果及对象四个角度出发以此认定“情节严重”。网络侮辱行为是传统犯罪在网络空间的异化,除了上述四个角度外,仍需结合互联网的相关特性,做出更为细致的“情节严重”认定标准。

2.网络侮辱罪与网络诽谤罪的对比研究

《网络诽谤解释》于2013年9月出台,其中明确规定了网络诽谤罪“情节严重”的认定。而侮辱罪至今尚未有相关的司法解释进行详细说明。侮辱罪和诽谤罪共用同一罪名,存在着相类似的方面,所以可以比照参考《网络诽谤罪》当中的相关解释。参考内容主要包括侮辱信息的点击浏览量、侮辱信息的转发量、侮辱信息的发布次数三个方面。

①侮辱信息的点击浏览量

《网络诽谤解释》当中明确规定,同一违法信息实际被点击、浏览次数达到5000以上,应当认定为“情节严重”。然而随着移动互联网的快速发展,抖音、快手等短视频平台崛起,普通用户发送的信息在短短一个小时内便可轻而易举地破百乃至破千。违法信息的点击、浏览量达到五千以上并不是什么难事,更何况是“吸人眼球”的侮辱信息。若网络侮辱罪同样参照该规定,无疑会降低“情节严重”的认定门槛。

②侮辱信息的转发量

同一诽谤信息转发次数达到500以上的,应当认定为“情节严重”。与诽谤信息相比,侮辱信息具有极高的辨识度,容易被各大网站审核屏蔽,一般不会出现规模化的转发。然而这里需要注意的两种情形是:通过影响力大的媒体账户转发侮辱信息,或者是通过QQ群、微信群、推特等相对隐蔽的途径转发侮辱信息。前者影响力大,关注粉丝量多,一次转发便可以造成极广的传播。而后者的实际转发量则不容易进行统计,对“情节严重”的认定带来了一定的困难。

③侮辱信息的发布次数

行为人通过信息网络持续性、集中性地公开发表侮辱信息达到一定的次数,或是多次评论、转发相关的侮辱信息,可以认定为“情节严重”。

综上所述,参考《网络诽谤解释》对网络诽谤罪“情节严重”认定的相关内容,网络侮辱罪的“情节严重”认定可以参考侮辱信息的点击浏览量、转发量以及发布次数三个数据量。然而这三种数据量都存在着一定的缺陷,司法实务大可不必严格、死板地按照相关的规定。司法实务在对相关数据进行灵活处理的基础上,仍需结合侮辱信息发布平台,侮辱信息内容性质、侮辱信息的传播规模和社会影响、侮辱信息的危害后果综合考量判断情节的严重性。

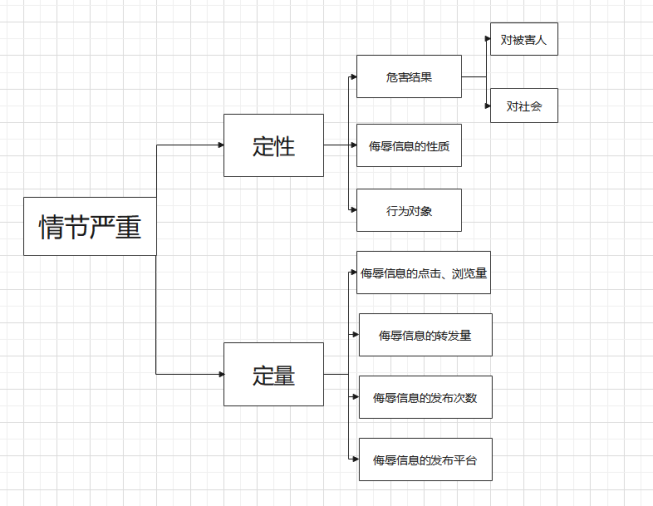

3.根据上述分析,本文初步构建网络侮辱罪“情节严重”的认定模型(见图3)

图3 认定“情节严重”的概念模型

(二)对认定“情节严重”概念模型的实证分析

本文选取从2013-2021年期间有关“网络侮辱罪”的26份样本文书,以此作为认定“情节严重”概念模型实证分

析的数据。经过对样本文书的事实表述部分和法院认定部分进行进一步梳理,网络侮辱罪关于“情节严重”认定相关问题及其特点得以显现,以下将进行阐述:

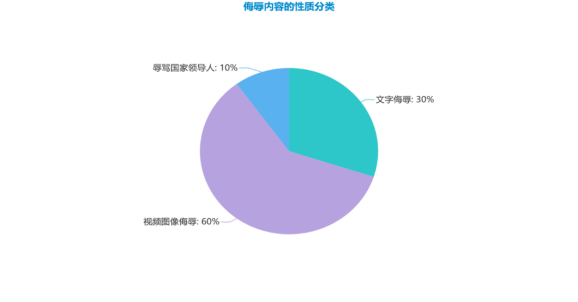

1. 侮辱内容的性质分类(见图4)

图4 侮辱内容的性质分类饼状图

该数据图以及裁判文书内容对比情况说明:网络侮辱信息主要为视频图像侮辱,占60%,其中大部分的视频图像侮辱均为涉及被害人隐私的裸照、性爱视频等;其次,文字侮辱占比30%,多是以文字的方式辱骂被害人,毁损被害人的名誉。最后一个则是辱骂国家领导人的相关信息,占比10%。

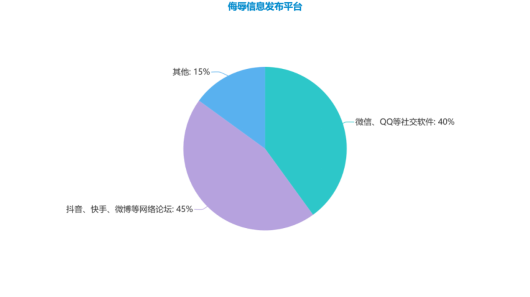

2.侮辱信息发布平台统计(见图5)

图5 侮辱信息发布平台饼状图

在对样本文书当中侮辱信息发布平台进行梳理后,笔者发现行为人通常会将侮辱信息发布在两种性质不同的平台,一个是微信、QQ等熟人社交软件,而另外一个则是抖音、快手及微博等面向全体网民的网络论坛。显而易见,行为人在微信、QQ等社交软件发布视频图像等侮辱信息的时候,对被害人造成的精神创伤无疑是更大的。被害人很可能在熟人的指指点点下一辈子都抬不起头来。

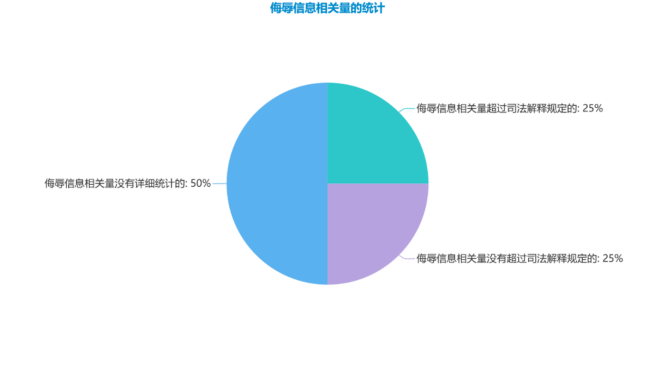

3.侮辱信息相关量的统计(见图6)

图6 侮辱信息相关量(侮辱信息的点击浏览量、转发量以及发布次数)的统计

在事实表述部分,对侮辱信息相关量没有详细统计的占比达50%,而详细统计的则达50%。在对侮辱信息相关量进行详细统计当中,没有超过《网络诽谤解释》相关规定的却被认定为“情节严重”的占比达25%。在对上述数据图及裁判文书内容对比情况进一步梳理,笔者发现,侮辱信息相关量没有详细统计或是没有超过《网络诽谤解释》相关规定却被定为“情节严重”的,主要有以下特点:

①侮辱信息内容为辱骂国家领导人

在黄石海侮辱习某某案当中,行为人在微信圈发布侮辱国家领导人习某某的恶搞图片。法院认为,行为人在网络平台上公然侮辱国家主席习某某,损害国家形象,严重危害国家利益,情节严重。本案当中,行为人发布的侮辱信息点击量和转发量等显然没有超过5000和500,然而严重损害国家形象,足以认定为“情节严重”。

②侮辱信息内容为隐私视频图像侮辱且发布在微信、QQ等熟人软件

在谢继兴侮辱案当中,行为人将与被害人的性爱视频转发至共计900余人的多个微信群当中。法院认为,行为人该行为公然侮辱了被害人的个人隐私,其行为严重危害了社会秩序,情节严重,构成侮辱罪。本案当中,侮辱信息的点击浏览量和转发量显然没有达到相应的标准,然而考虑到行为人所发布的性爱视频等侮辱信息公然侮辱被害人的个人隐私,败坏被害人的名誉,故而认定为“情节严重”。

③侮辱行为造成严重危害后果

在郭炎侮辱案当中,行为人以网络发帖的方式称被害人为村主任的情人,导致被害人不堪其辱,最后自杀身亡。法院认为,行为人以网络发帖等方法公然侮辱他人,情节严重,其行为构成侮辱罪。本案当中,行为人侮辱信息的点击浏览量和转发量虽然没有超过法律规定,但是行为人的侮辱行为已造成了被害人自杀的严重后果,足以认定为“情节严重”。

综上,侮辱信息相关量仅能够作为衡量网络侮辱“情节严重”程度的辅助标准,法院不可根据侮辱信息的相关数据量进行死板、机械的判断,应该综合考量侮辱内容的性质、侮辱信息发布的平台及发布次数,侮辱行为造成的严重后果等。

四、结论

本文根据侮辱罪“情节严重”认定的学界研究与相关法律规定,初步总结出网络侮辱罪“情节严重”的认定模型。在此基础上,采集2013-2021年中国裁判文书网收录的网络侮辱罪判决书共计26份,并逐一进行数据统计与比较分析,得出如下结论:

(一)网络侮辱罪“情节严重”的认定应更多地把握定性方面

司法实践中,法院在对网络侮辱行为进行“情节严重”认定时,更多地从侮辱内容的性质、侮辱行为造成的危害后果等方面进行考量。这一点与传统侮辱行为的“情节严重”认定并无太多的差别。网络侮辱作为传统侮辱在网络空间的异化,是传统侮辱罪在网络空间的延伸,在“情节严重”方面的认定上,网络侮辱无疑应该遵循传统侮辱罪的相关标准。

(二)侮辱信息的相关量应该作为“情节严重”认定的辅助标准

司法实践当中,法院在认定网络侮辱罪“情节严重”时,并没有机械、死板地根据侮辱信息的点击浏览量以及转发量等内容进行判断,而是应该结合侮辱行为造成的危害后果、侮辱信息的内容性质、侮辱信息发布的平台等进行综合考量。

参考文献:

【1】崔杰.侮辱罪研究[D].中国人民公安大学,2021.

【2】段恩佳.网络型侮辱入刑罪名正当化分析[J].开封教育学院学报,2019,39(06):255-256.

【3】武晓妮.网络侮辱行为的刑法分析[D].中南财经政法大学,2019.

【4】陈兴良.网络犯罪的类型及其司法认定[J].法治研究,2021(03):3-16.

【5】肖雨.网络侮辱行为的刑事分析与规制[D].天津师范大学,2022.

【6】顾昀祯.论网络空间中的侮辱罪[D].华东政法大学,2020.