最近,律新社正在推动“精品法律服务系列品牌指南”之律新社《精品劳动法律服务品牌指南(2023)》的申报和调研工作。深入调研后,我们发现劳动法领域非常具有“迷惑性”:听起来市场需求很大,干起来却非常繁琐;普通劳动者付费能力普遍不高,大型企业有付费能力但需求集中在少数高端企业;劳动法门槛低、从业人员杂,很多劳动法律师虽然心有热爱,但在坚守中不得不经常面对困惑,并不断寻找新突破……

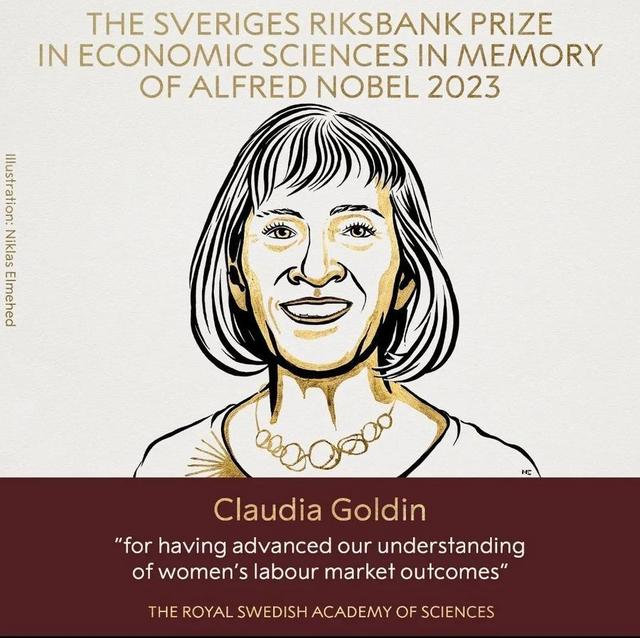

也巧了,北京时间2023年9月9日傍晚,哈佛大学教授克劳迪娅·戈尔丁(Claudia Goldin)获得2023年诺贝尔经济学奖,这位出色的劳动经济学家让“贪婪的工作”一时间成为网红词。戈尔丁认为,一些高收入行业(她称之为“贪婪职业”)放大了性别对收入的影响,“男人放弃与家人在一起的时间,女人则放弃了自己的事业”,性别收入差距随之扩大,而造成这种现象的根源就是“贪婪的工作”(Greedy Works)。

“贪婪的工作”,简单说,就是一个员工如果愿意比另一个员工投入多一倍的时间工作,其所得到的回报将会超过后者的两倍。所以,很多人愿意通过加班获得更高报酬。专业人士和管理人员的工作一直都很贪婪。比如,律师总是熬夜加班;人们总是根据智力产出评判学者,甚而期待他们晚上也不要停止思考。

“贪婪的工作”!真是一语中的,这不仅是当前劳动力市场经常面对、需要解决的问题,也是律师行业的典型场景,对劳动法律师更是具有双重影响。

随着我国市场经济的发展和劳动用工制度的逐步完善,劳动关系的双方当事人之间因劳动权利和义务而发生的纠纷呈复杂化、多元化、上升趋势,劳动人事争议案件数量不断攀升。全国各级劳动人事争议调解组织和仲裁机构2021年共办理争议案件263.1万件,涉及劳动者285.8万人,涉案金额576.3亿元;2022年共办理劳动人事争议案件316.2万件,涉及劳动者341.3万人。

劳动争议案件数量每年都有大幅上涨,看上去市场需求量很大,但是我们听到了劳动法律师感叹:难赚钱,甚至光做劳动法业务很难养活团队;劳动法案件普遍收费低,劳动争议案件的处理程序为一裁二审制,流程长,付出和回报不成正比……

即使是做企业方的服务(包含诉讼和非诉类服务),也需要律师业务精湛、思维广阔,能够从企业治理视角提供解决方案,还需要有靠谱的团队协同支持;即使团队很努力,人员稳定,也很难突破年创收200万元的天花板……而如何留住好的人才,也很快就会成为新难题。

当然,我们在调研中也接触了做高端业务的劳动法律师,无论是企业裁员业务还是合规事务,单个项目也有数百万元的律师费。办理这样的项目需要信任积累,也需要长期的专业积累,因此能够进入高端业务领域的劳动法律师总量并不是很高。

那么,劳动法领域还值得坚守吗?劳动法律师如何在“贪婪的工作”中获得目标回报呢?

国庆节前,我邂逅了劳动法律师发起的“人合论坛”的一次会议,他们汇集了全国各地致力于劳动法领域的精品律师和律所,10年来一直保持着年度专业交流。这虽然是一次非正式会议,但是交流中的干货非常多,也提出了高品质的问题:大家既然这么热爱劳动法业务,能否找到一条结合专业发展、品牌建设和组织完善的最佳路径?这样的疑问,在我们最近对劳动法律师的走访中也经常被提及。

大家谈到了劳动法律师常遇到的三个典型场景和正在思考的选择:

★ 场景一 场景二 这类劳动法律师不仅精通业务,而且能够提供创新服务,在非诉业务中找到全新服务场景,如为企业提供整体人力资源规划或合规类解决方案,并通过良好的口碑获得更多的客户转介。但是要保持不断创新和服务,需要后方团队协同支持。很多时候是律师自己愿意干,但是团队里的人不愿意干了——经常保持加班状态不是新一代90后的选择,团队难以保持“贪婪的工作”,导致服务与创新都有所掣肘。 场景三 大家共同遇到的问题是,各类人才梯队建设难题经常进入周而复始状态。和其他律师团队一样,师徒制的人才培养模式是劳动法律师成长的重要路径;但是当辛辛苦苦带了5年左右,助理刚刚可以独当一面时,很容易跳槽或被大厂人事部门挖走。专业人才如此,运营人才也面临着同样的境遇。法律运营人才本来就难招难培养,能够自己培养运营人才的已经是行业里的领先派了。培养出一个合格的运营人才一般最少也需要一年左右的时间,而劳动运营类人才的流失只能让人干瞪眼,有的甚至还会干出挖墙脚的事。这也让很多合伙人不得不一方面加强自我心理建设,一方面也对运营人才培养有所保留。

有没有突围方法?我们不妨参照一些已经取得行业共识成就的团队,他们也曾经历类似困惑和困境,他们在长期主义精神下如何选择和坚持,不按寻常方式出牌的思路值得借鉴——

一是坚定地研究新问题、发现新机会,建立更多元维度的思考模型,从商业发展、组织建设以及社会治理等整体思维角度重新构建劳动法领域解决方案,根据市场变化提出新思路,并通过技术手段等不断探索新服务模式,如与人力资源公司合作组合解决方案、推进科技化产品、研发涉外服务产品等;

二是坚定地投入品牌建设和运营,倡导专业化分工,让专业律师聚焦做专业,让运营和品牌持续提升链接效能,通过运营积淀团队和律所品牌数据资产,并形成影响力壁垒;

三是坚定地细分客户类型和优化客户服务体验,通过聚焦核心用户降低获客成本,提供价值增值,优化服务体验,并通过用户反馈形成行业新经验,构建细分行业服务标准。

很有意思的是,以上三个解决方案都有一个共同的前提,就是需要先投入,长期坚持,且不怕亏钱。事实上,上述三种方法也已有一些应用和成功回报,且在创收上均已突破200万元。这些经验,或者说这种精神,被证明更容易接近成功。

因此,同样是“贪婪的工作”,我们选择以怎样的状态、怎样的思维模式进行,同时对预期有怎样的管理,可能是我们突破一些限制的最好方法。

安居乐业是民生之本。劳动关乎千家万户,劳动法本质上也是一个社会服务型专业,劳动法律师理应得到更多的支持和更好的发展。如果很多有能力的律师都不愿意做劳动法律服务,这本身就不利于社会公众利益最大化。当然,任何行业和职业都有一个发展阶段,劳动法律服务也在经历着市场化与公益融合发展的过程。相信在市场选择中,专业主义精神会受到更大的挑战,同时也会得到激发。能够在混沌时期作出坚持初心的选择,未来一定会有相应的回报。

虽然“贪婪的工作”会带给我们高额的回报,但是对选择和方向的“不贪婪”被验证,会让我们获得更多,所以我们才要对那些坚持在劳动法领域深耕的团队和个人品牌给予特别关注。若无超强的专业能力和社会责任心,很难在这个领域中出类拔萃。那么,就不要吝啬你的关注,把目光投向他们吧!

一个月后,律新社《精品劳动法律服务品牌指南(2023)》即将出炉,寻找中国最具品牌影响力的劳动法律师和律所,欢迎一起见证!

更多“凤梅姐说”文章(2015年至今) 请扫码进入律新社小鹅通“凤梅姐说”专栏查阅

责任编辑丨Cathy