#28 律新社品牌服务中心出品

乔路律师系北京律协阳光导师,中国政法大学实践导师,清华、北大、法大等客座讲师,河北经贸大学硕士研究生社会导师;北京市律师协会信托法律专业委员会第九届副秘书长,北京市朝阳区律师协会第四届权益保障工作委员会委员、企业合规建设业务研究会委员。兼任财政部政府采购专家顾问,北京产权交易所专家顾问,工商银行北京分行高级别外部专家(唯一),中税集团法律顾问(独家),律新社法律品牌运营智库专家。

律所舆情分类

外部/内部舆情应对原则与方式

总部或分所的舆情处理原则

建立发言人制度

舆情应对具体操作流程

接受媒体采访流程

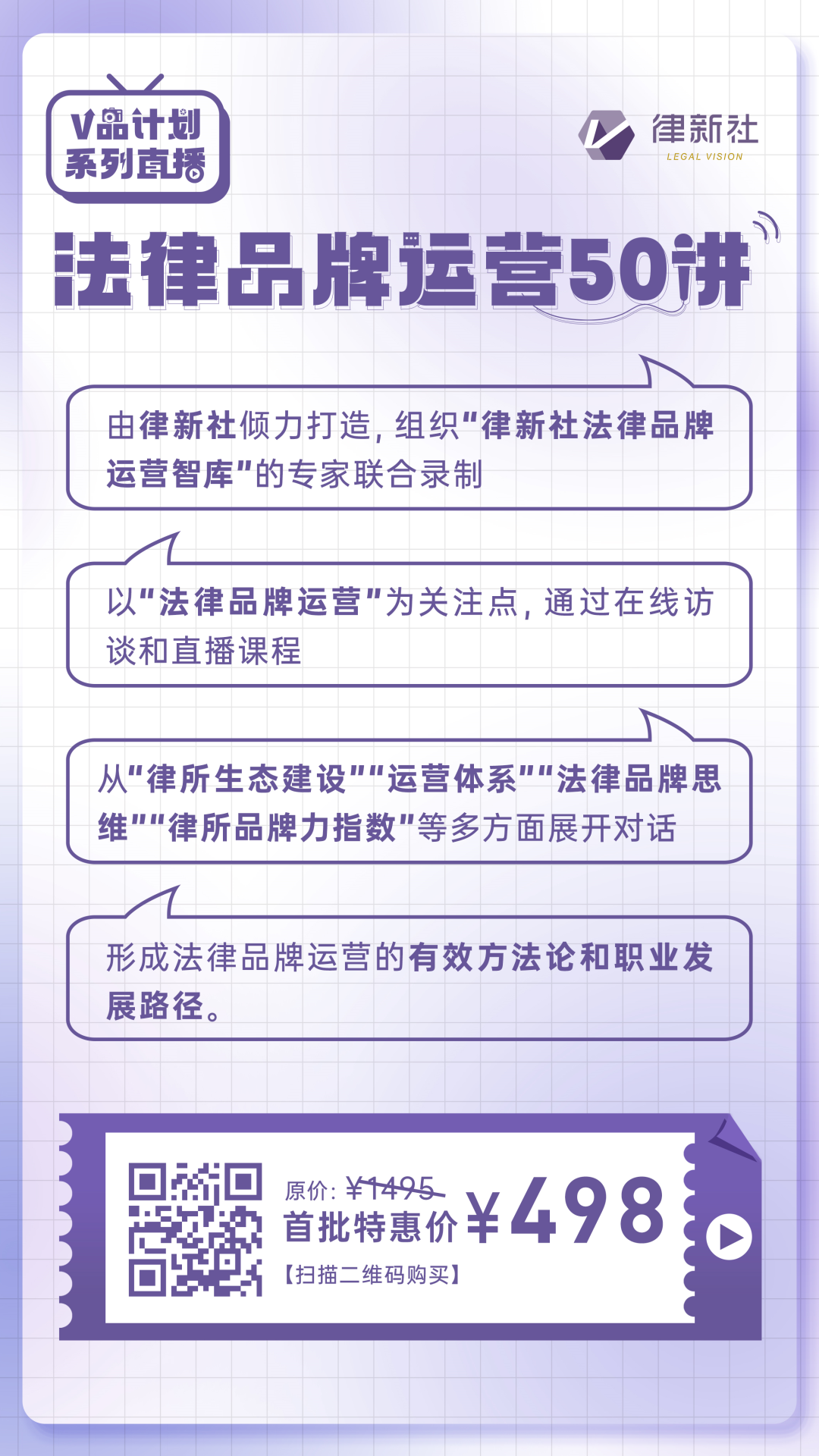

律新社“V品计划——法律品牌运营50讲”系列直播第二十八讲,邀请到中国政法大学实践导师乔路律师做客“律新V品”直播间,与我们分享律所应该如何应对舆情。 (以下为本讲核心内容精选)

互联网时代,律师事务所面临的舆论环境越来越复杂。一旦出现负面舆情,如果不能及时、妥善地化解舆论危机,可能会引发社会公众的高度关注,甚至会影响行业发展。因此,律师事务所应当具备舆情应对能力,建立有效的舆情管理机制,加强与新闻媒体、社会公众和政府部门的沟通,培养舆情应对人才,营造良好的律所品牌形象。

律所舆情分类

律所面临的舆情可以分为两大类——外部舆情与内部舆情。外部舆情主要来自事务所外部,例如客户、竞争对手、行业协会和同业单位等,这些外部利益相关者可能会对律所的声誉、业务能力和服务质量等方面进行评论和评价;内部舆情则主要来自事务所内部,包括员工满意度、项目执行的质量效率以及内部管理流程等。

舆情应对原则与方式

(一)外部舆情

在面对外部舆情时,律所需要遵循“分类应对、降低伤害”的原则,需要谨慎处理负面舆情。

1 正面舆情

律所对于行业正面舆情及同业律所、竞争对手的正面舆情,可以进行传播和评论,但注意不要作负面评论,比如应当避免“低级红”和“高级黑”;对于自身的正面舆情,可以进行广泛宣传和评论,扩大律所影响力;对于中性舆情,则无需过多关注。

2 负面舆情

律所对于行业负面舆情和同业律所的负面舆情,应当做到不传播、不评论;对于竞争对手的负面舆情,可以传播但不要予以评论;对于客户的负面舆情,不应该进行传播和评论,而是要密切关注事态的发展,进行自查,并快速反馈给分所领导或总部领导,引起重视;面对自身的负面舆情,不要急于反驳或解释,必须在全面了解清楚后再制定应对策略,妥善解决。

(二)内部舆情

在面对内部舆情时,律所应当遵循“先收后办抓源头、周全考量多交流、确定策略快出手、不留尾巴勤补漏”的原则。在应对方式上,应采取如下策略:

1. 对于任何意见或建议,应当以管理职责为依据进行适当参考,确保管理层能够及时了解并收到信息。就像排球比赛,每个队员都负责自己的位置和职能,接住球后才能组织有效的进攻。

2. 要及时判断意见和建议是否具有合理性。为此,可以及时与提出建议的人进行线下见面,或至少第一时间通过电话沟通基本情况,以避免网络在线沟通可能产生的误解或信息缺失。同时,要进一步通过广泛调查弄清事实,找到解决办法。

3. 即使已经收到信息也不意味着问题能够即刻得到解决,不要过早地草率表态处理方式。对于重要问题,应当进行集体决策;对于简单问题,也要在事务所备案,以便今后遇到类似问题时有所参考。

4. 结论相对成熟后,应尽快将结果发送给最初提出意见或建议的人。对于那些附和提出意见或建议的人,视情况进行合理回复。这样既能体现律所的严谨和专业,也能维护与相关利益方的良好关系。

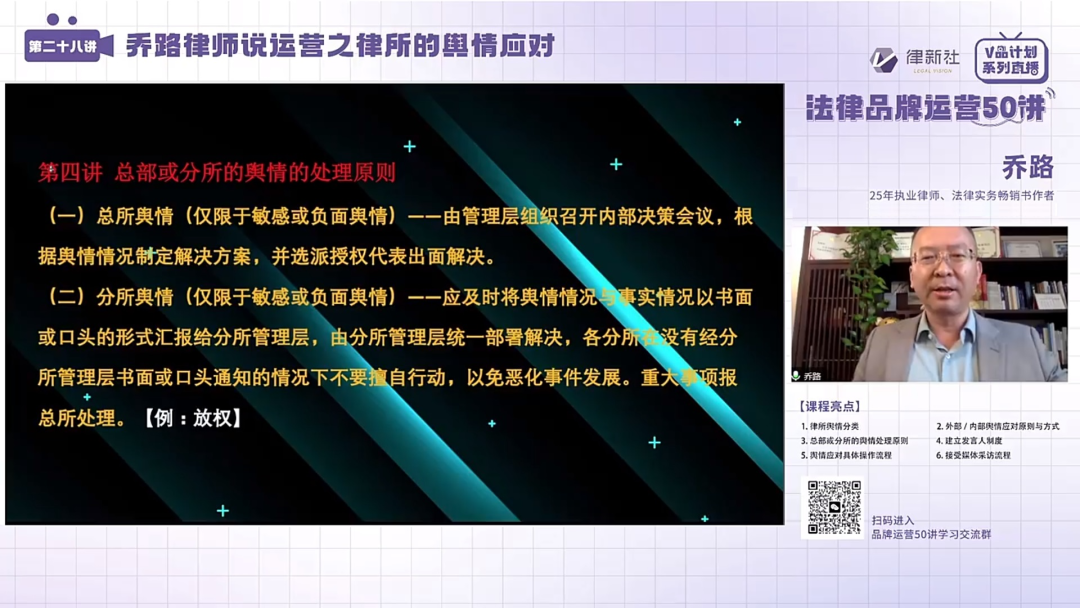

总部或分所的舆情处理原则

在处理总部或分所的舆情时,需要遵循不同的原则。对于总部的舆情,特别是敏感或负面的舆情,管理层需要组织召开内部决策会议,根据舆情的具体情况制定解决方案,并选派授权代表出面解决。

分所面对敏感和负面舆情时,应及时将舆情情况和事实情况以书面或口头的方式汇报给分所管理层,由分所管理层统一部署解决;各分所在没有经分所管理层通知的情况下不要轻举妄动,以免事态恶化;如果是重大事项,应当及时报给总所处理。

在处理过程中,需要保持公正、透明和合法,同时要注重与媒体的沟通和协调,确保舆情得到妥善处理,维护律所的形象和声誉。

建立发言人制度 舆情发生时,应当遵循“发言人唯一出口”原则。即面对舆情时,应避免多人多口对外发声,事务所主任应当作为“唯一出口”,代表管理层发言;或者也可以由管理机构或律所主任指定某人作为该专项舆情的发言人。 其他管理层成员在发言时需要慎重,所有对外言论需提交管理机构统一审核,经批准后方可对外发布;未经管理机构授权时,不能以事务所名义发言;不能暗示或让人误解其系代表管理机构发言,包括但不限于对个人身份的扩大解释,对个人网络平台、社交圈等自媒体的不当应用。 舆情应对具体操作流程 舆情应对具体操作流程采取“减少随意性、加强流程管理”的原则。具体操作流程包括以下步骤: (一)接受 发现舆情并表达“信息收到”并处理得体的管理层成员可以提拔为发言人,管理机构对该管理成员应当予以完全正面的鼓励。 (二)初查 1. 尽己所能地与原始舆情提供人见面,或进行第一时间的电话沟通;无法对应到人的,要了解清晰信息来源事宜。 2. 对相关事件中的问题进行背景调查,辨别真伪,判明是否属于需要作为舆情处理的事件,避免引发不必要的“转递”流程处理,从而造成时间及精力的浪费。如果确能化解,则化解为先;如果确系有价值或需要处理的舆情,亦不要延误。 (三)转递 发言人根据自己的理解与基本情况,对相关问题进行言简意赅的文字性说明,必要时把重点予以特别标识,尤其注意不要大面积粘贴或只粘贴图文,便于管理机构进行基本判断。 (四)寻人 为不同类别的事件匹配合适的处理人员很重要。发言人和管理机构其他全体成员要在全事务所、全朋友圈等可触达的范围内进行人员筛选,初步考虑并确定能协助解决该问题的合适人选。 (五)方案 各管理层成员向发言人提供解决方案,发言人可以采用,也可以不采用。当感觉舆情重大并难以作出判断时,需要提请律所主任决定。 (六)弱应对 常见的负面网传舆情具有的一定的规律性,如来得快去得也快、越吵越热闹、蹭热点等。相当一部分负面网传舆情适用弱化处理,处理时要体现律所的风范,不能坠于“邻里吵闹”。在处理这类负面舆情时,先找到可以联系到的同事或朋友进行协调沟通处理;如无效,则考虑请事务所有关领导出面处理;如再无效,则由事务所出面处理;如仍然无效,则可考虑启动行业惯常处理方式,适用行业惯例和有关行业行为规范。 (七)强应对 对于无法以“弱应对”降低损害量级的舆情,要留意提前固定有效证据;原则上需要由管理机构集体决策、律所主任决定,极端必要时再考虑是否提交合伙人会议处理。处理方式包括各种形态的投诉,发正式函件,找寻其他资源、通过其他途径约谈来强调己方立场,报案,调解、仲裁、诉讼等。 (八)内查 许多舆情的发生并非毫无缘由,要把握好“外松内紧”“严查严处”“不枉不纵”三大尺度。舆情过后,要及时找到引发相关事件的内部症结与问题相关人员,要依据法律法规、事务所制度、执业习惯、事务所风尚等进行果断处理。要有大局观、长远观,要确保更多律师在律所执业平台上的安全与健康。 接受媒体采访流程 接受媒体采访可扩大律师和事务所的知名度,但是评价不当也会带来负面效应,因此有必要进行规范的管理。当律所或律师接到电话、邮件、微信、短信等渠道的媒体采访需求,尤其是关于敏感、重大事件的采访需求时,应当注意遵循六大原则来维护个人和律所平台的形象: 1. 不着急。不要急于回复,可以先请记者发送书面的采访提纲。这样可以确保双方都明确采访的主题和问题,避免产生误解或不必要的麻烦。 2. 留来源。记录下媒体的相关信息,比如媒体名称、记者姓名、联络电话、记者证编号等,以更好了解媒体的背景和目的,同时也可以作为后续沟通的重要依据。 3. 作分析。律所应当第一时间将记者采访需求与采访提纲内容转至办公室媒体负责人或市场部进行内部判断。 4. 内审定。根据媒体采访内容的敏感度采取分级上报措施,大事由律所管理层决定,避免个人擅自决定并发表个人看法。 5. 慎回复。面对不同的采访内容,可作回复或不回复选择。如果选择回复,请尽量及时,语言简短、精炼、有理有据,通盘考虑大局联动因素;如确定不回复,则协调取得记者的谅解。 6. 保谦虚。面对媒体时要谦虚谨慎、不卑不亢,开脱与恳求都欠缺妥当。